Améliorer conjointement la santé et le bien-être des animaux dans la transition des systèmes d’élevage vers la durabilité

Les conditions d’élevage sont de plus en plus questionnées par la société, notamment pour leur impact sur l’environnement, ainsi que sur le bien-être et la santé des animaux. Mettre l’amélioration conjointe de la santé et du bien-être au cœur de la transformation des systèmes d’élevage modifie sensiblement l’angle de vue et les questions de recherche à différentes échelles, ce que développe cet article

Introduction

L'élevage fait actuellement l'objet de nombreux questionnements qui concernent plus particulièrement son empreinte environnementale et son impact sur la santé globale et le bien-être des animaux. Ces questions sont d'autant plus urgentes qu'il faut à la fois assurer la sécurité alimentaire mondiale et s’adapter au changement climatique tout en contribuant à son atténuation. En France, selon : Delanoue & Roguet (2015), les principales préoccupations sociétales concernant l'élevage sont liées à l'agriculture dite intensive et industrielle, définie par une forte productivité, une forte densité animale, une forte utilisation d’intrants et, le plus souvent, un élevage en claustration. Les principales préoccupations liées à ces systèmes concernent le bien-être des animaux, leur santé et les crises sanitaires pour l’homme.

Dans une étude systématique sur les perceptions du public concernant les maladies de production associées au bien-être des animaux d'élevage, Clark et al. (2016) mentionnent que les citoyens-consommateurs ont une vision holistique du bien-être et de la santé des animaux, et considèrent que ce qui est mauvais pour les animaux l'est aussi pour les consommateurs. Ils ne soutiennent pas les efforts visant à protéger la santé des animaux en restreignant leurs contacts avec l’extérieur (par exemple, des systèmes en claustration pour limiter l'exposition des animaux aux maladies), et associent les systèmes plus respectueux du bien-être à des avantages supplémentaires (qualité, sécurité). Cependant, dans le même temps, pour 40 % de la population européenne (Eurobarometer, 2023), le bien-être n'est pas une priorité lors des achats qui restent conditionnés par le prix, la disponibilité et d’autres dimensions personnelles.

Les attentes de la société concernant la santé et le bien-être des animaux sont partagées par les éleveurs. Ces derniers sont soucieux du bien-être de leurs animaux et tentent de leur donner la meilleure vie possible, de leur point de vue (Buddle et al., 2021). En effet, en l'absence de contraintes et de réglementations, les éleveurs peuvent innover dans ce domaine, comme dans le cas de l’élevage des veaux sous nourrices (Vaarst et al., 2020) ou par l'utilisation de pratiques alternatives en matière de gestion sanitaire (Hellec et al., 2021). En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (UE, article 13 du traité de Lisbonne) (Union européenne, 2016), les animaux sont maintenant reconnus comme des « êtres sensibles », et l'UE et les États membres doivent tenir compte des exigences en matière de bien-être des animaux lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques dans le domaine de l'agriculture ou des marchés intérieurs, par exemple.

Aujourd'hui plus que jamais, il apparaît urgent et important de prendre en compte conjointement la santé et le bien-être des animaux dans la conception des futurs systèmes d'élevage (World Organisation for Animal Health, 2024). Certains auteurs appellent à un véritable changement de paradigme, et proposent un nouveau cadre conceptuel appelé « économie circulaire du bien-être » impliquant une refonte complète du système agricole, de l'économie et même de la société dans son ensemble (Bracke et al., 2023). Plus concrètement, les synergies et les tensions avec les autres dimensions de la performance doivent être déterminées afin d'orienter les choix vers les systèmes les plus multiperformants. Le processus d'innovation visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux dans le cadre de la transition agroécologique peut suivre une voie incrémentale, faite de petits pas, pour optimiser le système sans le faire dévier de sa tendance. Il est aussi possible de procéder à des ruptures en modifiant fondamentalement les systèmes d'élevage. Les deux voies peuvent être utiles, même si certains affirment qu'aucune amélioration réelle ne peut être attendue d’évolutions incrémentales dans les systèmes d'élevage intensifs (Leterrier et al., 2022 ; Bracke et al., 2023).

La santé et le bien-être doivent être pris en compte simultanément, parce qu'ils sont étroitement liés et interagissent, et parce qu'ils sont des points critiques de l'acceptabilité des systèmes d'élevage par les citoyens et les consommateurs. Cela pose la question des conditions d’élevage permettant de les améliorer conjointement. Or, si les interactions entre la santé et le bien-être des animaux sont étudiées depuis un certain temps (Broom, 2007), la prise en compte simultanée de la santé et du bien-être comme objectif clé dans la conception de nouveaux systèmes d'élevage pose des questions particulières et nécessite des expertises multiples. Dans cet article, nous proposons une stratégie de recherche centrée sur cet objectif, et orientée sur les secteurs de l’élevage en Europe. Nous considérons la santé et le bien-être des animaux dans leurs différentes dimensions, et les questions de recherche soulevées pour les évaluer. Nous abordons les questions liées aux interactions entre la santé et le bien-être des animaux, qu'elles soient positives ou négatives (encadré 1). Nous proposons des questions de recherche pour accompagner la transformation des activités d'élevage vers une meilleure prise en compte de la santé et du bien-être, en considérant les différentes échelles auxquelles ces questions se rapportent. Une partie aborde la prise en considération de l’expertise des éleveurs et de leur bien-être au travail.

1. Considérer la santé et le bien-être des animaux dans leurs différentes dimensions

1.1. Définition et évaluation de la santé animale

En 1946, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini la santé en dépassant la notion d’absence de maladie et les critères traditionnels, strictement physiques et biologiques, pour afficher une dimension positive : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (World Health Organization, 2017). Il existe deux approches historiques de la santé, « ontologique » et « physiologique » (Ducrot et al., 2024), qui font écho à deux dimensions importantes de la santé des animaux d’élevage. La première est l’exposition à des agents externes, infectieux et toxiques, qui sont les principales causes de maladies transmissibles, certaines infectant aussi l’homme et/ou la faune sauvage (par exemple la grippe aviaire). Cela inclut la transmission, asymptomatique chez les animaux, d’agents pathogènes pour l’homme (par exemple les salmonelles, le virus de l’hépatite E, la trichine). La deuxième dimension concerne les déséquilibres physiologiques qui peuvent être accentués par les conditions d’élevage d’animaux hautement sélectionnés pour leur potentiel de production dans des systèmes d’élevage très intensifs. Ces troubles peuvent entraîner une surmorbidité et une surmortalité (Calavas & Rosner, 1997), altérant ainsi la longévité (Rostellato et al., 2022). Ils entraînent des baisses de performances et sont souvent liés à un déséquilibre physiologique ou à des maladies métaboliques ou infectieuses courantes (par exemple, diarrhée chez les porcelets au sevrage, mortalité des poussins d’un jour, mammite chez les vaches laitières, bronchopneumonie chez les jeunes bovins).

La perception de la santé des animaux d’élevage peut être très différente selon qu’il s’agit de l’éleveur, du vétérinaire ou du citoyen/consommateur (Mahon et al., 2021). Si l’on prend l’exemple de la santé de la mamelle des vaches laitières, les éleveurs ne considèrent pas nécessairement tous les mêmes critères pour déterminer qu’une vache présente une infection subclinique, le vétérinaire aura tendance à retenir des indicateurs objectifs (comptage des cellules somatiques) basés sur une norme consensuelle de la profession, et le consommateur s’attendra à ce que la vache n’ait pas subi de traitement susceptible d’altérer la qualité du lait. Ces perceptions peuvent également varier au sein d’un même groupe social, par exemple entre éleveurs conventionnels et éleveurs en Agriculture biologique. D’où la nécessité d’un dialogue pour la coconstruction d’un consensus sur ce qu’est la santé animale pour l’ensemble de ces acteurs dans leur diversité.

Sur la base de la définition de l’OMS et en plaçant la santé animale dans la perspective de la fourniture de produits animaux sûrs pour la santé humaine, il semble important d’envisager une approche intégrée de la santé des animaux d’élevage, de prendre en compte les deux composantes (risque d’exposition aux agents pathogènes et équilibre physiologique) et de se concentrer sur le meilleur équilibre à trouver dans les pratiques d’élevage. En outre, il est important de prendre en compte à la fois la dimension individuelle de la santé animale et le niveau du troupeau. Compte tenu de la variété des systèmes d’élevage et des espèces élevées, et de la diversité des points de vue (éleveur, vétérinaire, citoyen), il semble illusoire de chercher une définition générique et universelle de la santé animale. En accord avec van der Linden & Schermer (2022), une vision pragmatique semble appropriée pour avancer sur la question de la santé des animaux d’élevage. Cette vision doit néanmoins être clairement explicitée en indiquant quels points de vue sont considérés (éleveur, vétérinaire, citoyen) et quelles dimensions sont prises en compte (par exemple le risque vis-à-vis des grandes maladies réglementées, l’impact sur la carrière de l’animal (c.-à-d. longévité)).

a. Évaluation pratique de la santé animale

La conception intégrée de la santé animale soulève des questions de recherche sur la mesure de la santé d’un animal et d’un troupeau dans les conditions d’élevage. Le choix des indicateurs et de leurs combinaisons doit être envisagé et évalué pour les différentes espèces animales et pour les différentes périodes de la vie des animaux. Accepter que l’état de santé est un continuum offre la perspective de définir des critères objectifs, nuancés et opérationnels sur lesquels construire des outils de diagnostic et d’intervention améliorés, adaptés aux domaines et aux fonctions biologiques considérés (métabolisme, reproduction, robustesse, longévité…). L’avènement des technologies de surveillance à la ferme et, plus récemment, de « l’internet des objets » (Tuyttens et al., 2022) offre d’importantes possibilités à cet égard. Ces technologies fournissent des mesures répétées à haute fréquence permettant de surveiller et de quantifier l’état de santé des animaux dans une dynamique temporelle (Højsgaard & Friggens, 2010). Il serait également utile de réfléchir à la manière de définir la santé tout au long de la vie de l’animal (ou à des étapes clés de sa carrière). Les mesures répétées dans le temps sont de plus en plus disponibles et permettent le suivi du maintien d’un état de bonne santé ou de la capacité des animaux à se rétablir rapidement après une maladie (Vaarst & Alrøe, 2012).

1.2. Définition et évaluation du bien-être animal

La réflexion sur le bien-être animal a été engagée de longue date par les philosophes à partir de la question de la souffrance. Elle a ensuite été appuyée par les résultats scientifiques des recherches sur les compétences animales en termes de sensibilité et de conscience (Ducrot et al., 2024). Le caractère sensible des animaux a été reconnu en droit français depuis 1976 (loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature). Au niveau européen, le principe des êtres sensibles a été consacré en 2009 à l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'UE (Union européenne, 2016) : « l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, en tant qu'êtres sensibles ». Le bien-être animal est devenu une question politique, avec à la fois le développement des associations de protection animale et l'appropriation de cette question par les législateurs des États membres.

Ainsi, la dernière définition du « bien-être animal » de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) stipule que « le bien-être animal désigne l'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt » (World Organisation for Animal Health, 2022). En France, selon l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (Anses, 2018), « le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal ». Cette définition renforce l'importance de la dimension mentale du ressenti de l'animal considéré dans son environnement. Ainsi, une bonne santé, un niveau de production satisfaisant et une absence de stress ne suffisent pas à garantir le bien-être de l'animal. Il faut également se préoccuper de ce que l'animal ressent, à savoir ses perceptions subjectives désagréables (peur, douleur et souffrance) mais aussi ses émotions positives (satisfaction, plaisir…). Cela signifie que l'amélioration du bien-être des animaux doit aller jusqu’à développer des conditions de vie qui leur procurent ces expériences émotionnelles positives.

a. Évaluation pratique du bien-être animal : de l'individu au groupe

Le cadre qui sous-tend historiquement l'approche pratique du bien-être animal date de 1979 et est connu sous le nom des « cinq libertés ». Sa forme actuelle, publiée en 2009 (Animal Welfare Committee, 2009) présente, en termes généraux, des indications sur ce que les êtres humains doivent offrir aux animaux pour assurer leur bien-être : i) l'absence de faim et de soif par le libre accès à l'eau potable et à la nourriture pour maintenir un bon niveau de santé et de vigueur ; ii) pas d'inconfort grâce à un environnement approprié, y compris un abri confortable et une aire de repos ; iii) absence de douleur, de blessure et de maladie grâce à des mesures préventives ou à un diagnostic rapide, suivi d'un traitement approprié ; iv) liberté d'expression d'un comportement normal grâce à un espace suffisant, des installations adaptées et la compagnie d'autres congénères ; et v) absence de peur et de détresse en garantissant des conditions de vie et un traitement des animaux évitant toute souffrance mentale.

L'évaluation du bien-être au niveau individuel repose sur l'évaluation de l'état physiologique et sanitaire de l'animal, ainsi que sur son comportement et sa réactivité à l'homme (mesures basées sur l'animal). L'évaluation du bien-être implique également de prendre en compte les caractéristiques de l'environnement en tant que facteurs de risque et leviers pour améliorer le bien-être des animaux (Whay, 2007). Une question importante est de savoir comment passer d'une compréhension acquise par l'étude du bien-être des individus à l'évaluation du bien-être global d'un groupe. Plusieurs méthodes d’évaluation du bien-être des animaux d'élevage ont été mises au point et utilisées à grande échelle. L'approche adoptée dans le cadre du projet Welfare Quality®, financé par l'UE, illustre le degré de complexité d'un outil dédié à une évaluation globale (Veissier et al., 2010).

Les premiers protocoles ont été construits pour un nombre limité d'espèces de production (porc, poules pondeuses et poulets de chair, bovins autres que les veaux) comme amorce d'un processus d'évaluation complet des systèmes d'élevage partagé à l'échelle européenne (Welfare Quality, 2009a, 2009b, 2009c). Ils constituent un référentiel, à partir duquel de nouveaux protocoles ont été développés, avec des améliorations de procédures et des adaptations à d'autres espèces (chèvres, chevaux, moutons, dindes), qui ont par exemple été développés également dans le cadre du projet AWIN (Awin, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d). De nombreux outils simplifiés ont été dérivés de ces protocoles pour faciliter les évaluations du bien-être et les mettre à la disposition de tous les acteurs, y compris les éleveurs [par exemple BEEP (IFIP) pour les porcs, EBENE (ITAVI) pour les volailles et les lapins, BOVIWELL (conçu par MoyPark Beef et adapté par Idele) pour les bovins, Cheval bien-être (IFCE) pour les chevaux], et l'avènement des technologies de suivi à la ferme ouvre de nouvelles perspectives.

Approfondir l’étude du bien-être des animaux soulève de nouvelles questions de recherche pour aborder la mesure des émotions positives des animaux, pour valoriser les données issues des technologies de suivi à la ferme afin de simplifier les protocoles d’évaluation du bien-être à l’échelle du groupe d’animaux, et d’évaluer en continu le bien-être des animaux.

2. Considérer la santé et le bien-être des animaux dans les pratiques d’élevage

Il existe un ensemble considérable de connaissances qui peuvent être mobilisées pour améliorer conjointement la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Cependant, plusieurs questions se posent au niveau scientifique sur les interactions entre la santé et le bien-être au niveau de l'animal, et sur les changements de pratiques à l’échelle de l’exploitation agricole.

2.1. Interactions entre la santé et le bien-être à l’échelle de l'animal

Considérer conjointement la santé et le bien-être des animaux au cœur des objectifs de transition des systèmes d’élevage amène à considérer de manière approfondie les relations et interactions entre ces deux dimensions. Le bien-être contribue à la santé et inversement, et différents travaux ont exploré les interactions entre la santé et le bien-être (encadré 1). Ces interactions ne sont pas toujours à bénéfice réciproque, notamment quand des pratiques visant à donner plus de bien-être aux animaux les exposent à des risques accrus de maladies infectieuses et parasitaires (encadré 1). Au-delà de ces travaux, le champ de recherche reste ouvert et parmi les différentes questions qui peuvent être abordées à l’échelle de l’animal, nous identifions plus particulièrement les suivantes : l'amélioration de l'état de bien-être des animaux, notamment en facilitant l'induction d'émotions positives prolongées ou répétées, a-t-elle un impact sur leur santé, en termes d'équilibre physiologique et de résistance aux différentes agressions extérieures (dont les pathogènes) ? En outre, quel est le rôle du microbiote dans les mécanismes psycho-neuro-endocriniens, par l'intermédiaire de l'axe « intestin-cerveau », qui relie les différents aspects du bien-être et de la santé ? En particulier, sur la base des connaissances montrant des liens entre microbiote intestinal, santé physique et santé mentale (Cryan et al., 2019), via divers médiateurs produits par les microorganismes et l’organisme, il apparaît important d’approfondir le rôle du microbiote dans les relations entre le bien-être et la santé, au-delà des mécanismes psycho-neuroendocriniens qui méritent également d’être étudiés.

Il existe des liens naturels entre la santé et le bien-être des animaux, découlant des définitions de la santé et du bien-être. Le concept de « bien-être mental », en lien avec les états mentaux positifs, fait partie intégrante de la définition de la santé de l'OMS qui inclut pour l’homme le bien-être mental et social (World Health Organization, 2017). Parallèlement, les définitions les plus récentes du bien-être des animaux par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (Anses, 2018) ou l'OMSA (World Organisation for Animal Health, 2022), s'appuient notamment sur une nécessité d'atteindre un état physique positif, donc une bonne santé. Outre ces liens, il existe d'autres connexions entre la santé et le bien-être.

Relations de cause à effet entre bien-être et santé :

Un lien de causalité est principalement observé et décrit, concernant les effets négatifs de l'altération du bien-être animal sur la vulnérabilité aux maladies, en particulier par le biais d'une détérioration de la fonction immunitaire, au point que la vulnérabilité aux maladies et la fonction immunitaire sont utilisées comme indicateurs du bien-être (Broom & Kirkden, 2004). Les avancées dans le domaine de la psycho-neuro-immunologie mettent en lumière au niveau fonctionnel le lien entre l'hypothalamus, la formation réticulaire et la réponse immunitaire, suggérant que la réponse immunitaire est en partie sous le contrôle de processus psychologiques (Zachariae, 2009). Inversement, le système immunitaire exerce un contrôle sur le système nerveux central, principalement par la voie des cytokines (Dantzer, 2018).

Andrew Fraser et Donald Broom, deux pionniers dans le domaine du bien-être des animaux d'élevage, ont été parmi les premiers à aborder le lien entre le bien-être, le comportement animal et la santé, en particulier dans leur livre Farm Animal Behaviour and Welfare (publié pour la première fois en 1974) (Fraser & Broom, 1997). Ils s'appuient sur des observations suggérant que certaines pratiques d'élevage affectent à la fois le bien-être des animaux et l'incidence des maladies. Par exemple, ils citent une étude de 1974 qui fait état d'une augmentation des infections chroniques chez les volailles, au fur et à mesure de l'intensification des systèmes d'élevage. Une étude récente de Rodrigues da Costa & Diana (2022) suggère que, chez les animaux d'élevage, un meilleur bien-être entraîne souvent une moindre utilisation d'antimicrobiens, comme on l'avait supposé, et que, généralement, une altération du bien-être est associée à une plus grande utilisation d'antimicrobiens. Les maladies liées à des déséquilibres physiologiques, avec ou sans composante infectieuse, dépendent fortement des pratiques d'élevage et, en ce sens, sont susceptibles d'interagir fortement avec l'état de bien-être des animaux.

Les données sur les effets de l’amélioration du bien-être sur la résistance aux maladies sont moins nombreuses, ce qui est probablement dû, au moins en partie, au fait que la recherche dans le domaine du bien-être positif a commencé plus tardivement (Boissy et al., 2007). Les résultats de : Lutgendorf (2001) et Sachser (2001), cités par Broom (2001) indiquent que l'amélioration du bien-être, basée sur le renforcement des liens sociaux entre congénères, réduit le risque de maladie. Il existe en effet des preuves que l'amélioration du bien-être peut être un moyen d'améliorer la fonction immunitaire, et l'immunocompétence, y compris la réponse aux traitements, aux vaccins ou à une infection. Toutefois, les relations entre le bien-être, l'immunité et la résistance aux maladies sont plus complexes qu'il n'y paraît (Berghman, 2016) et il ne semble pas y avoir de relation simple entre les mesures de l'activité immunitaire et le bien-être (Boissy et al., 2007). Comme l'indique Dawkins (2019) : « Il est urgent de mener des recherches sur la relation entre le bien-être animal, l'immunité, le microbiote intestinal et la maladie, et nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que l'amélioration du bien-être améliorera la résistance à la maladie. "Stimuler" le système immunitaire n'est pas simple et une approche interdisciplinaire est nécessaire ».

Tensions entre santé et bien-être :

Certaines pratiques d'élevage, comme l'accès au plein air, contribuent à améliorer le bien-être des animaux (meilleures conditions environnementales, moindre densité, possibilité de faire de l'exercice, moins de transmission de maladies infectieuses en raison du confinement, moindre utilisation d'antimicrobiens) (Nielsen et al., 2021). Elles peuvent néanmoins avoir des effets préjudiciables sur leur état de santé. Par exemple, l'accès à un espace extérieur et à des pâturages pour les porcs en croissance (figure 1) augmente l'incidence de l'ostéochondrose par rapport aux porcs confinés et logés en intérieur (Engelsen Etterlin, 2016). Plus généralement, l'accès à l'extérieur augmente le risque d'exposition aux agents pathogènes. Le passage à des systèmes en plein air chez les poulets permet l'expression de comportements positifs (Lay et al., 2011) mais augmente l'incidence de parasites comme la coccidiose (Sossidou et al., 2015) et les poux rouges (Knierim, 2006). Ces relations complexes entre la santé et le bien-être, et les systèmes de production, ont été examinées dans le cas de l'élevage alternatif de porcs (Delsart et al., 2020) et de l'élevage biologique de poulets (Holt, 2021). L'accès à l'extérieur a augmenté le risque de blessures causées par les prédateurs et les congénères du troupeau, le risque et la gravité des maladies, et le taux de mortalité. Il existe aussi un risque d'interaction négative avec le bien-être si les mesures de biosécurité contraignent les pratiques d’élevage (par exemple dans le cas de la peste porcine africaine, de la grippe aviaire, ou des maladies affectant la faune sauvage…).

Le changement climatique devrait également affecter différemment l'effet de l'accès au plein air sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage, avec l'augmentation du risque de maladies à transmission vectorielle et des périodes de stress thermique dans la zone européenne. Même si les systèmes d'élevage intensifs sont également concernés, ceux qui sont plus extensifs pourraient augmenter l'exposition des animaux à ces conditions météorologiques extrêmes et aux accidents climatiques associés (fortes précipitations par exemple).

Une autre question importante est d'explorer les synergies et tensions entre les fonctions physiologiques de production, de reproduction et d'immunité, afin de trouver le meilleur équilibre possible entre l'efficacité de la production, et le bien-être et la résilience de l'animal (Rauw, 2008). Travailler sur les bases physiologiques et génétiques de ces compromis pourrait aider à identifier des moyens d'action. Il existe quelques exemples d'études de ce type portant sur les compromis entre les caractéristiques de production et la fonction immunitaire (Zerjal et al., 2021), mais très peu d'études portant également sur le bien-être. Ces questions concernent différentes périodes au cours de la vie de l'animal avec un intérêt particulier pour les stades prénataux et juvéniles, et les phases de transition chez les subadultes ou les adultes (sevrage, gestation).

Figure 1. Systèmes d’élevage de porcs avec accès à l’extérieur. 1. Maternité avec accès courette paillée (© HERVE Julie) ; 2. Cabane de post-sevrage avec litière de paille (© MAITRE Christophe/INRAE).

2.2 Santé et bien-être des animaux au niveau du troupeau

Le passage de l'individu au groupe d'individus ou à l'exploitation agricole soulève des questions spécifiques. Des recherches sont nécessaires pour déterminer comment les interactions entre les individus, et entre les individus et leur environnement, influencent la santé et le bien-être du groupe. Les principaux domaines d'intérêt sont les émotions positives, les flux de microbiote et les échanges d'agents pathogènes entre les animaux, et entre les animaux et leur environnement. Les systèmes d'élevage en groupe, l’accès des animaux au plein air, et l'émergence de systèmes d’élevage extensifs mélangeant différentes espèces, renouvellent les questions. Un paradigme qui s'est imposé ces dernières années est que la résilience de l'élevage peut être améliorée en encourageant une plus grande variabilité des capacités d'adaptation des animaux dans le groupe (rôle de la diversité intragroupe) (Dumont et al., 2014). S'il s'avère que c'est le cas, cela sera particulièrement important dans les systèmes d'élevage agroécologiques où les groupes d'animaux seront davantage confrontés aux fluctuations environnementales et devront y faire face, notamment dans le contexte du changement climatique, avec l'exposition à des conditions météorologiques extrêmes telles que le stress thermique.

Si l'on considère la perspective de développer des systèmes d'élevage qui placent la santé et le bien-être des animaux au cœur des objectifs, il sera nécessaire de le faire en garantissant des performances sur l'ensemble des piliers de la durabilité (c.-à-d. social, environnemental et économique). Cela implique non seulement de caractériser les synergies et les tensions entre la santé et le bien-être, mais aussi entre ces deux composantes et les autres dimensions de performance du système d'élevage qui contribuent à sa durabilité. Les systèmes qui améliorent la santé et le bien-être devraient réduire les pertes de production et la mortalité dues aux maladies (Redlingshöfer et al., 2017). Les systèmes d'élevage qui réduisent la probabilité de produire des animaux très fragiles diminuent le taux de mortalité des animaux, en particulier des jeunes, de même que ceux qui évitent la naissance d'animaux ayant peu ou pas de valeur économique (poussins mâles, canetons femelles ou chevreaux mâles, par exemple). L'abattage massif du bétail pour prévenir la propagation des maladies infectieuses est un autre problème, qui soulève des préoccupations en matière de bien-être et de déchets et crée d’importantes détresses chez les éleveurs. Il serait important de travailler sur des moyens alternatifs de lutte contre les maladies infectieuses pour améliorer la situation actuelle, comme les options utilisant la vaccination, à titre d’exemple celle mise en œuvre contre l’influenza aviaire pendant l’hiver 2023 sur les élevages de canards (Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2023).

Les compromis à concevoir dans le choix des innovations en matière de pratiques d'élevage ne pourront l’être qu'en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, notamment pour renforcer leur acceptabilité. Il sera utile de s'appuyer sur des méthodes d'innovation ouverte telles que les living labs (Leminen, 2015), qui intègrent les points de vue et les motivations des parties prenantes (notamment les éleveurs, les industries en amont et aval, mais aussi les associations de citoyens et les consommateurs) considérées comme des acteurs clés du processus de recherche et d'innovation (voir le projet «Territoire d’Innovation LIT OUESTEREL » ayant plus de soixante acteurs, ancré dans les territoires de l’Ouest de la France (LIT Ouesterel, 2024) ou Chiron et al. (2022) pour un exemple de projet de recherche participative en production cunicole).

Les technologies du numérique appliquées à l’élevage sont un outil potentiellement puissant pour mesurer et suivre en continu l'état de santé et de bien-être, anticiper les problèmes, voire adapter les traitements et pratiques à chaque individu (élevage de précision). Ces technologies peuvent fournir des mesures objectives à haute fréquence sur un grand nombre d'animaux (Højsgaard & Friggens, 2010). Elles comprennent déjà des systèmes de mesure permettant de détecter des événements sanitaires spécifiques (par exemple, l'apparition d'une mammite) et utilisent également les changements de comportement pour détecter précocement des événements tels que l'apparition de l'œstrus. Pour que ces outils réalisent leur plein potentiel de quantification des interactions entre l'état de santé et le comportement, divers développements de recherche sont nécessaires. Ces technologies sont actuellement utilisées pour détecter des événements spécifiques plutôt que pour évaluer de manière continue l'évolution de l'état de santé et du comportement en réponse aux variations de l’environnement. Pour ce faire, les algorithmes ainsi que les processus d’apprentissage issus de l’intelligence artificielle, utilisés pour traiter ces données, doivent être affinés pour une évaluation plus nuancée de l'état de santé et du comportement.

Un autre défi scientifique réside dans l'interprétation des données comportementales issues des technologies du numérique en termes d’état émotionnel des animaux. Ces technologies ont été mieux développées dans des systèmes d'hébergement en intérieur (avec un accès facile à l'alimentation automatique et à la transmission de données). Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, il reste nécessaire, pour des besoins de recherche, de poursuivre le développement de ces technologies pour une utilisation en extérieur, dans des situations extensives (Bocquier et al., 2014) ou avec accès à l’extérieur. Des recherches sont également nécessaires pour mieux faire le lien entre les mesures effectuées sur des animaux à l’échelle individuelle et celles effectuées sur des groupes d'animaux. Par exemple, les mesures de groupe par caméra peuvent révéler des comportements tels que la dispersion du groupe et la vitesse moyenne des mouvements (Sadoul et al., 2015), mais on ne sait pas comment combiner au mieux les mesures de groupe et les mesures individuelles, ni même quand il est le plus opportun de le faire. Des avancées dans ce domaine permettraient d'améliorer les outils susceptibles d'aider les éleveurs à identifier les troubles du comportement qui peuvent être des indicateurs précoces de maladie ou de mauvaises conditions de bien-être au sein du groupe.

2.3. Expertise des éleveurs et leur bien-être au travail

En raison de leur travail quotidien avec les animaux et de leur dépendance à leur égard, les éleveurs ont une expertise, un spectre étendu de compétences, d'émotions, de connaissances qui devraient être considérées avec un réel intérêt par les scientifiques, les conseillers agricoles et les vétérinaires (O’Kane et al., 2017 ; Hansen & Østerås, 2019 ; Mahon et al., 2021). Les soins aux animaux et la gestion de la maladie et de la douleur sont consubstantiels de leur métier et ils doivent y faire face sur le plan pratique mais aussi émotionnel. Salmona (1985) a souligné le rôle clé de la crainte des maladies et de la forte préoccupation émotionnelle des éleveurs à l'égard de la douleur et de la santé de leurs animaux. Observateurs fins et réguliers, les éleveurs acquièrent dans leur travail des connaissances sur la santé et le comportement des animaux, et ils expérimentent de nouvelles pratiques de soin et de conduite d’élevage. En revanche, leurs propres interprétations du bien-être et de la santé des animaux sont souvent peu prises en compte par les autres acteurs de l’élevage.

La prise en compte de la santé animale et des conditions d'élevage varie en fonction de la diversité des tailles et types d'exploitations. Celles-ci vont de l'agriculture conventionnelle aux petites exploitations alternatives. Les petits exploitants, souvent diversifiés et/ou pluriactifs, sont considérés par les exploitants de moyennes et grandes fermes dites « professionnelles » (ainsi définies par la statistique agricole relativement à leur taille économique) comme des menaces pour la biosécurité en raison d'un manque de sensibilisation au risque de maladie et de pratiques non sécurisées (Holloway, 2019). Dépassant ces représentations simplistes, cet auteur insiste sur les savoirs hybrides que les petits exploitants acquièrent dans les relations avec les vétérinaires et décrit comment la gestion de la santé est liée aux pratiques de soins. Opposer ces types d’agriculture en termes de biosécurité est réducteur car les pratiques de santé et de soin sont complexes et hétérogènes (Holloway, 2019). Elles dépendent également de la manière dont chaque éleveur envisage d'être un « bon éleveur », et une grande diversité de styles d'élevage a été identifiée dans certaines études (Commandeur, 2006). En outre, les éleveurs traitent la santé et le bien-être de manière différente selon les espèces, entre les animaux d'une même espèce et entre les différents stades de vie ou âges (Mahon et al., 2021). Un large éventail d'agriculteurs, d'espèces animales, de situations géographiques et de conditions locales crée une infinité de possibilités de modes d’élevage et de relations entre l'animal, le troupeau et l'homme. Dans ce contexte, l'enjeu est de passer d'un transfert de connaissances du conseiller vers l’éleveur à une reconnaissance et une prise en compte des systèmes de pair à pair et de favoriser les échanges entre éleveurs.

Ainsi, nous plaidons pour la mise en place de projets de recherche sur l'amélioration conjointe de la santé et du bien-être des animaux au niveau de l'exploitation qui soient coconstruits avec les éleveurs afin de bénéficier de leurs compétences et de leur expertise. Une façon d'y parvenir est d'étudier les situations et les résultats des exploitations avec des agriculteurs qui ont déjà testé et réalisé de fortes innovations en matière de santé et de bien-être dans leur exploitation, en mobilisant leurs expériences (Salembier et al., 2021). Une autre façon d'y parvenir est d'utiliser le processus de conception des laboratoires vivants (living labs) que nous avons déjà évoqué plus haut.

Si le bien-être animal est une composante de la durabilité (Buller et al., 2018), le bien-être des éleveurs doit être un objectif légitimement associé, en mettant l'accent sur la capacité des éleveurs à élaborer des connaissances et des compétences et à innover dans le domaine du bien-être animal. Il s'agit d'un aspect important à intégrer sous la bannière « One Welfare » (Buller et al., 2018). Une question clé est de savoir dans quelle mesure une amélioration de la santé et du bien-être de leurs animaux contribue à améliorer le bien-être des éleveurs, leur représentation du travail, leurs satisfactions personnelles et sociétales, et leur confort au travail. Cependant, le contraire peut également s'appliquer, à savoir que l'innovation en matière de santé et de bien-être des animaux peut introduire de nouvelles contraintes pour les éleveurs, telles que l'augmentation de la charge ou de la pénibilité du travail. Un des aspects de la question est le développement des technologies du numérique abordé ci-dessus et leur adoption par les éleveurs ; la façon dont elles impactent leur travail et leur charge mentale (afflux de données multiples et complexité des informations à analyser), si elles sont adaptées aux besoins et aux compétences des éleveurs et si elles renforcent leur capacité à observer les animaux, ou impliquent de nouveaux apprentissages et compétences (Hostiou et al., 2014).

Parallèlement, il est nécessaire d'analyser quels sont les obstacles et les moteurs qui sous-tendent les changements de pratiques par les agriculteurs et les transitions vers des pratiques durables en termes de santé et de bien-être des animaux ; et quels sont le type et l’ampleur des innovations provenant des éleveurs eux-mêmes. Porcher (2017) a proposé d'envisager sous un angle nouveau les relations entre les éleveurs et les animaux, en partant du principe que les animaux d'élevage effectuent un travail pour l’éleveur. Dans cette perspective, les conditions de travail des éleveurs et des animaux sont prises en compte, les animaux sont respectés en tant que travailleurs et les éleveurs s'appuient sur l'intelligence des animaux sans les réduire à des unités de production.

3. Considérer la santé et le bien-être des animaux dans les filières de production

Considérer conjointement la santé et le bien-être des animaux d’élevage pose aussi des questions à l’échelle des filières de production et du territoire.

3.1. Filières de production et chaînes de valeur

Avec l'émergence des préoccupations sociétales sur la santé et le bien-être des animaux, les éleveurs sont apparus, dans un premier temps, assez isolés pour apporter des réponses et produire des changements dans leurs pratiques d'élevage (Quéméré & Le Neindre, 2013). En effet, l'évolution de la réglementation a souvent été le principal moteur du changement en faveur du bien-être animal (Mounaix et al., 2013). Initialement non impliqués dans le débat (éthique, bien-être), les éleveurs et leurs organisations y sont désormais engagés pleinement (Quéméré & Le Neindre, 2013). Les organisations coopératives, les organisations produisant des normes techniques (type AOP), mais aussi les initiatives des groupes d'éleveurs, ont joué un rôle important dans les négociations sur les normes entre les agriculteurs et les distributeurs et dans la mise en œuvre d'outils d'évaluation du bien-être tels que ceux issus du programme Welfare Quality® (Aramyan et al., 2013 ; Bertrandias et al., 2021). Reconnaissant que les approches multipartites sont essentielles pour améliorer la santé et le bien-être des animaux, nous identifions différents thèmes de recherche au niveau territorial et au niveau des filières de production.

a. Les processus sociaux, juridiques, économiques et institutionnels en jeu

L'évolution des pratiques d'élevage vers une meilleure santé et un meilleur bien-être des animaux doit prendre en compte toute la diversité des exploitations en termes d'orientations technico-économiques, de réseaux d'appartenance (commercial, stratégique, technique…) et de différenciations de produits qui en découlent au niveau de leur commercialisation. Du point de vue des éleveurs, l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux ne doit pas pénaliser la rentabilité de l'entreprise. Elle pourrait apporter des avantages, par exemple une meilleure productivité, une réduction de l'utilisation de médicaments, et permettrait ainsi aux éleveurs de prendre l'initiative dans le débat sur le bien-être animal (Lawrence & Stott, 2009). Toutefois, la nécessaire adaptation des pratiques et/ou des systèmes implique de nouveaux investissements (Lagerkvist et al., 2011) et peut-être, dans certains cas, davantage de main-d'œuvre. Ces coûts doivent généralement être compensés économiquement par des aides, comme le montrent les orientations de la politique agricole commune (Guyomard et al., 2023), par des primes, ou par l'étiquetage des produits par l'État.

La différenciation des produits sur des critères de santé et de bien-être, gérée par la partie aval de la chaîne d'approvisionnement, peut avoir une incidence sur les prix à la consommation. Il existe néanmoins un écart entre la volonté déclarée des consommateurs de payer davantage pour des produits promouvant la santé et le bien-être des animaux et leurs actes d'achat réels, qui restent axés sur le prix (Deblitz et al., 2021). L'étiquetage relatif au bien-être des animaux, comme le système à cinq niveaux de bien-être proposé par l’Anses (2023), informera les consommateurs et leur donnera la possibilité de faire des choix conscients, avec pour conséquence potentielle une diminution de la consommation de produits d'origine animale (Deblitz et al., 2021). La question des meilleures stratégies de production, transformation et distribution, et des meilleures politiques publiques à mettre en place pour améliorer la santé et le bien-être des animaux tout en assurant la rentabilité des activités d’élevage reste posée.

b. Innovations techniques, organisationnelles et mécanismes de coordination

Diverses approches peuvent être mises en œuvre pour favoriser les changements en matière de santé et de bien-être des animaux dans les filières et les territoires. Les travaux de recherche sont utiles pour analyser leur efficacité ou pour soutenir les processus de changement, en étudiant notamment les différents types de coordination (intégration, marchés « spot », réseaux…), l'internationalisation des marchés agricoles et alimentaires, et les différents types de coopération locale entre une variété d'acteurs (agricoles ou non). Dans cette perspective, un enjeu est de traiter l'hypothèse selon laquelle la multiplication des initiatives et des modes de coordination peut potentiellement brouiller les perceptions des éleveurs et des consommateurs, notamment en raison de la faible connaissance des citoyens sur les méthodes d'élevage (Cornish et al., 2016).

Ces changements dans les systèmes organisationnels devront tenir compte de nombreuses dimensions : i) la diversité des systèmes coexistant dans une même zone rurale (par exemple, coexistence de systèmes en bâtiment et en extérieur) ; ii) des stratégies des acteurs (vivre avec des agents pathogènes ou les éradiquer…) ; iii) des connaissances générées sur les données sanitaires (interactions avec la faune sauvage…) ; et iv) des innovations techniques (élevage de précision…) ou organisationnelles (laboratoire de fabrication ou réseaux d'agriculteurs…). Ces changements devront donc s’opérer en fonction des contextes spécifiques des filières et des territoires sur les plans santé et bien-être, et des possibilités de certifier les produits animaux sur ces critères. Aussi, la question de l’acceptabilité des « nouveaux » produits animaux issus de nouveaux systèmes d'élevage, par les éléments en aval de la chaîne d'approvisionnement (y compris les consommateurs) sera un enjeu majeur de ces transformations organisationnelles. En effet, des systèmes novateurs, axés sur la santé et le bien-être, peuvent être basés sur des types génétiques non standards, produire des animaux plus lourds ou plus légers, plus gros, plus âgés, ou encore modifier les schémas de production saisonniers. Les conséquences de ces productions s’écartant des standards actuels sur la transformation des produits animaux doivent être examinées. Enfin, il convient d'étudier la faisabilité et l'acceptabilité par les acteurs de terrain de nouvelles philosophies de gestion des animaux, telles que l'offre de « possibilités de retraite » ou de « reconversion » pour une partie des animaux qui ne produisent plus.

3.2. Territoires et systèmes alimentaires

La répartition spatiale de l'élevage, l'évolution de la taille des troupeaux, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, et plus globalement la question de la taille du cheptel acceptable pour un développement durable

4. Considérer la santé et le bien-être des animaux dans les relations entre élevage et société

Considérer conjointement la santé et le bien-être des animaux dans la transformation des pratiques d’élevage interroge aussi la relation à la société et les perceptions des citoyens et des consommateurs sur l’élevage.

4.1. Prise en compte combinée des préoccupations sociétales en matière de santé et de bien-être des animaux

La société se préoccupe de plus en plus de la santé humaine, d'une part, et du bien-être des animaux, d'autre part. Les deux composantes sont apparues progressivement dans les programmes politiques, mais sont dissociées dans la société, la science et les débats politiques. D’un côté, le bien-être des animaux – la manière dont ils sont élevés, transportés, abattus et finalement consommés (Buller & Roe, 2018) – intéresse de plus en plus de personnes dans la plupart des régions du monde. À la suite de campagnes menées par des organisations non gouvernementales (ONG), la Commission européenne formule l’intention d’éliminer progressivement puis d’interdire l’utilisation de systèmes en cages, pour toutes les espèces et catégories mentionnées dans l'initiative citoyenne européenne « End the Cage Age » (Commission européenne, 2021). Parallèlement, des structures spécialisées et de nouvelles réglementations attribuant aux animaux un statut de « sujets », ainsi que des normes commerciales promouvant une segmentation du marché sur des questions d’éthique animale, voient le jour. L'ensemble de ces éléments conduit à un mouvement de normalisation et d'institutionnalisation du bien-être des animaux.

D’un autre côté, la santé des animaux est considérée d'un point de vue sociétal par rapport à deux menaces qui pèsent sur la santé publique. La première est l'utilisation d'antimicrobiens dans les fermes d'élevage, posant le défi, inégalement adressé d’un pays à l’autre de l’Union européenne, d’une réduction drastique de l'utilisation de ces molécules pour éviter le développement et la transmission des résistances à l’homme (McEwen & Collignon, 2018). La seconde menace concerne le fait que les maladies infectieuses émergentes sont dominées par les zoonoses (Jones et al., 2008), qui sont transmissibles entre les animaux et les humains, directement ou indirectement (par exemple, les zoonoses d'origine alimentaire ou les zoonoses à transmission vectorielle).

Selon nous, les deux défis, la santé et le bien-être des animaux, pourraient être mieux reliés dans le débat public et dans l’esprit du citoyen, dans une perspective intégrative d'amélioration de la durabilité de l'agriculture (Buller et al., 2018), en tenant compte des défis sociétaux, et en interrogeant à la fois les préoccupations en matière de santé et les conditions d'élevage des animaux. Ce n'est pas une tâche facile, car le bien-être et la santé des animaux concernent également l'ensemble de la chaîne alimentaire, transcendant les divisions traditionnelles entre la production et la consommation (Buller & Roe, 2018), avec une préoccupation pour l'alimentation et la consommation éthiques. Par exemple, en 2016, le projet de recommandation du Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale a inclus un article sur la santé et le bien-être des animaux (Buller et al., 2018). Cela va dans le sens de Haraway (2008) qui a proposé la notion de « response-ability » (à la fois responsabilité et capacité à prendre en compte ces enjeux) à l’échelle des exploitations mais aussi des filières agroalimentaires.

4.2. Dialogue entre les parties prenantes et la société

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe une dissonance entre la perception des éleveurs sur la santé et le bien-être des animaux et celle des citoyens qui vivent dans des contextes urbains très éloignés de la réalité des pratiques agricoles (Vanhonacker et al., 2008). Les citoyens et les agriculteurs s’accordent pour considérer que la santé physique, une alimentation adéquate et de l'eau potable sont des conditions fondamentales du bien-être des animaux. En revanche, les citoyens ont tendance à inclure d'autres valeurs : la liberté de mouvement et la liberté de satisfaire ses attentes (Vanhonacker et al., 2008), qui sont intégrées dans la définition actuelle du bien-être. Par ailleurs, les citoyens n'ont pas une vision claire de la santé animale, et considèrent que l’agriculture intensive augmente le risque de maladie et la surconsommation d'antimicrobiens (Clark et al., 2016), même si l’usage d’antimicrobiens n’est pas qu’un fait de l’intensification.

Pour en revenir à l'idée d'améliorer les connaissances de la société et des citoyens sur les activités agricoles, ainsi que leur image de l'élevage, il existe un fort besoin d'échanges plus intenses et constructifs entre les éleveurs, les professionnels de l'élevage et les citoyens. Ces différentes parties ont besoin de mieux se connaître, d'échanger leurs points de vue, peut-être de construire ensemble une vision à moyen terme de ce que pourrait être l'élevage dans l'idéal, de travailler ensemble à la création de consensus. Seul un parcours concerté de ce type permettra d'améliorer la vision des citoyens sur l'élevage tout en éclairant les éleveurs sur les nécessaires changements et leur rythme, et de favoriser la transition des systèmes d’élevage. À ce titre, et comme évoqué précédemment, l'organisation de conventions de citoyens (sur l'élevage, et/ou les systèmes agricoles/alimentaires), incluant des temps de formation conséquents pour les participants, pourrait être utile. Nous proposons d'adopter une vision élargie qui inclurait toutes les parties prenantes : éleveurs, transformateurs, détaillants, institutions publiques, citoyens-consommateurs. En outre, pour intégrer les questions de bien-être et de santé des animaux, le panel des parties prenantes devrait être élargi pour inclure aussi les scientifiques, les vétérinaires, la société civile et les ONG, les conseillers agricoles, etc.

4.3. Transformations en élevage : entre perspectives graduelle et de rupture

Les filières de production constituent un système complexe comprenant de nombreuses parties prenantes qui dépendent les unes des autres, de sorte que le changement est une tâche difficile, avec divers obstacles à surmonter (Vermunt et al., 2022) et une dépendance générale à l'égard du chemin parcouru (Cowan & Gunby, 1996). Les transformations perturbatrices du système pourraient être plus difficiles à réaliser du point de vue de l'industrie et des agriculteurs, mais pourraient atteindre un niveau de changement suffisant pour les citoyens et les consommateurs en termes d'acceptabilité de l'élevage. D'autre part, des améliorations plus progressives et graduelles du système d'élevage pourraient être plus accessibles aux agriculteurs, mais pas suffisantes du point de vue de certains citoyens (Magdelaine et al., 2018).

Même si la théorie du verrouillage des systèmes sociotechniques nous enseigne que les mécanismes de « déverrouillage » impliquent une approche simultanée et à plusieurs niveaux de la chaîne de production (ce qui soulève des questions sur la gouvernance de la chaîne alimentaire), il semble difficile de déterminer quels types de changement se produiront en fin de compte et à partir de quelles combinaisons de transitions progressives et/ou en rupture ils s’opéreront. Progresser conjointement en matière de santé et de bien-être animal peut offrir des points d’appui pour rendre possible des déverrouillages et concevoir de nouvelles trajectoires de changement. Différentes tendances sont à l'œuvre, notamment la perte de confiance et de reconnaissance de la société vis-à-vis de l'élevage, mais aussi la désaffection de la jeune génération pour le métier d'éleveur, alors que la population agricole vieillit dans son ensemble. Elles pourraient précipiter les changements dans les pratiques d’élevage, lever certains verrous sociotechniques, par exemple avec une nouvelle génération d’éleveurs ayant des valeurs et des compétences différentes, et abordant différemment le métier d’éleveur et le travail avec les animaux.

Figure 2. Défis à relever pour faire évoluer l'élevage vers une plus grande prise en compte de la santé et du bien-être des animaux.

Perspectives et conclusion

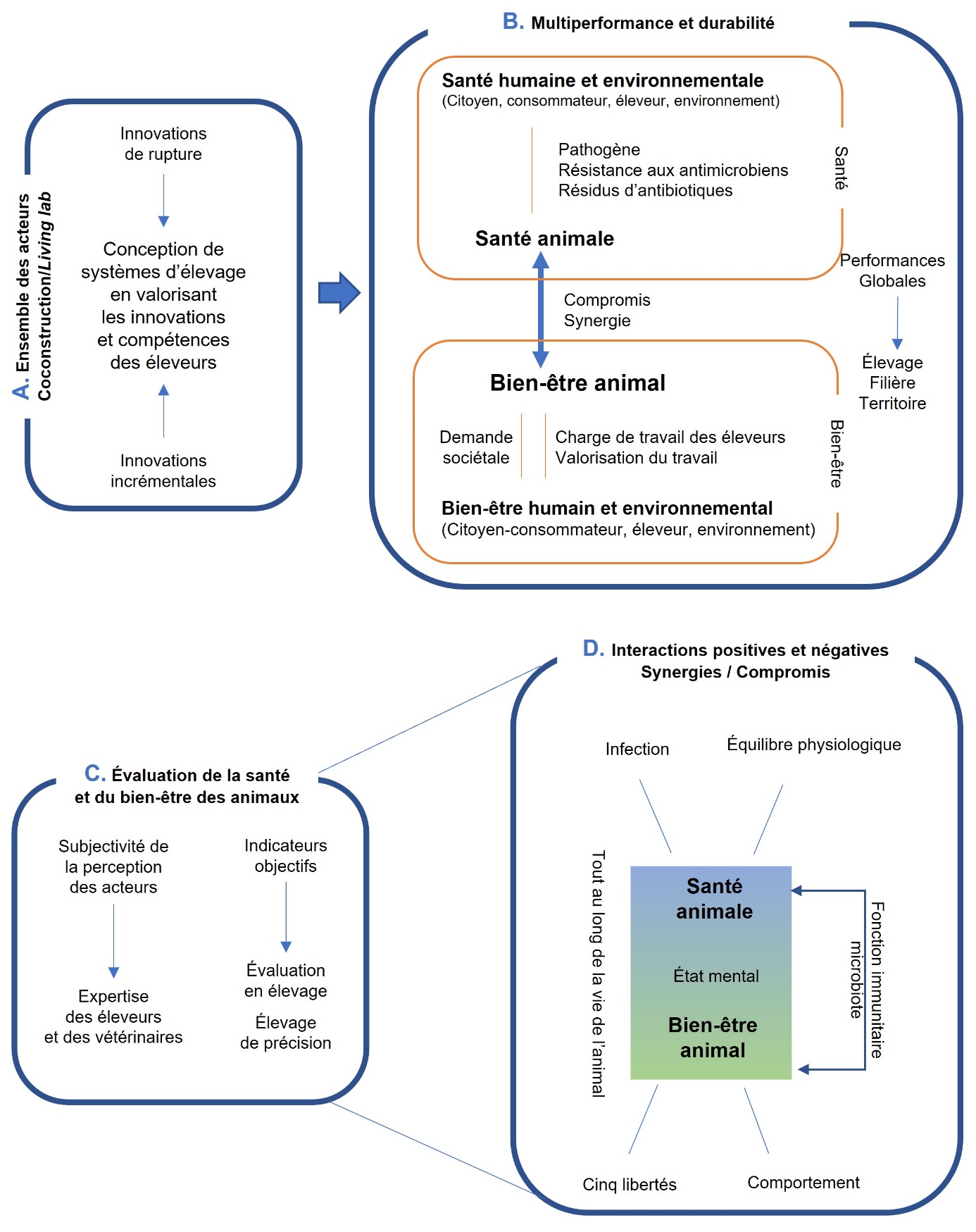

Jusqu'à présent, la santé et le bien-être des animaux ont été traités comme des problèmes à résoudre dans des systèmes d'élevage toujours plus productifs. La prise en compte de ces deux composantes comme point clé et central des systèmes d'élevage a des implications diverses et importantes. Elle remet en cause la nature des systèmes de production dominants ainsi que l'organisation des filières d'élevage, à travers quatre défis complémentaires (figure 2).

Au lieu de corriger les dommages causés à la santé et au bien-être, l'approche proposée consiste d'abord à définir ce que les parties prenantes considèrent comme une bonne santé et le bien-être attendu, puis à trouver des moyens pratiques et objectifs d'évaluer ces deux composantes (figure 2C). La santé et le bien-être sont partiellement liés en raison de leurs définitions, mais aussi parce qu'ils ont des effets potentiellement positifs l'un sur l'autre. Les mécanismes impliqués doivent faire l'objet de recherches approfondies. En outre, la volonté d'améliorer l'un et l'autre soulève des questions spécifiques car ils interagissent parfois négativement et leur prise en compte simultanée peut conduire à des compromis qui doivent être étudiés tout au long de la vie de l'animal (figure 2D, encadré 1).

La transformation des systèmes d'élevage pour améliorer le bien-être et la santé des animaux soulève également un certain nombre de questions concernant : la conception des systèmes d'élevage pour garantir la santé et le bien-être, la rentabilité économique de ces systèmes améliorés, le bien-être des éleveurs au travail et l'adaptation des secteurs de l'élevage pour intégrer ces innovations (figure 2A). Des travaux sont nécessaires pour étudier les leviers d'action et soutenir ces approches, y compris le rôle des politiques publiques pour faciliter les transformations, lever les verrous sociotechniques et nourrir les transitions.

Enfin, l'évolution des systèmes d'élevage en vue d'améliorer la santé et le bien-être des animaux doit être envisagée dans le contexte d'une vision plus large de la production animale, dans une optique de multiperformance et de durabilité (figure 2B). Ce point concerne notamment l'acceptabilité de l'élevage par la société et sa place dans les concepts « One health » et « One welfare ». Travailler avec les citoyens et les consommateurs à la coconstruction d'une vision commune d'un élevage acceptable et respectueux de l'environnement est une tâche importante et urgente où santé et bien-être deviennent des opportunités de changement.

Les préoccupations abordées dans cet article pourraient nourrir les enjeux de formation initiale et continue dans le secteur de l’élevage. Les questions de recherche proposées plaident pour une approche interdisciplinaire impliquant les sciences humaines et l'économie en étroite collaboration avec les sciences animales et vétérinaires, et pour une recherche transdisciplinaire impliquant toutes les parties prenantes.

Contributions des auteurs

J.-L.P., M.V.-T., X.F. et C.D. ont rédigé le projet initial du programme interdisciplinaire INRAE sur la santé et le bien-être des animaux en élevage (SANBA), base de cet article. A.B. et P.M. ont rédigé le chapitre sur la définition du bien-être animal. F.S. et C.D. ont rédigé le chapitre sur la définition de la santé animale. M.-B.B., F.Ch., S.P., M.-H.P., P.V., X.F. et C.D. ont rédigé la version initiale des autres chapitres. S.E. a conçu la figure. F.Ca., A.D., S.E., G.F., N.C.F. et R.G. ont contribué à l'amélioration du texte et de la figure. N.C.F. a révisé l'anglais.

Remerciements

Cette publication a été réalisée dans le cadre du métaprogramme « SANté et Bien-être des Animaux en élevage » (SANBA) de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).

Notes

- 1. Cet article est adapté d’un article de synthèse invité, publié dans la revue Animal (Ducrot et al., 2024).

- 2. Ces auteurs proposent une « dimension acceptable » (Safe Operating Space) pour les activités d’élevage, comprise entre le niveau le plus bas de production animale et de consommation de produits animaux permettant de bénéficier des avantages produits par les activités d’élevage, et le niveau le plus haut tolérable pour éviter les impacts négatifs inacceptables des activités d’élevage.

Références

- Animal Welfare Committee. (2009). Farm Animal Welfare Council. Assessment of farm animal welfare – Five Freedoms and a Life Worth Living. Retrieved may 23, 2024 from https://www.gov.uk/government/groups/farm-animal-welfare-committee-fawc

- Anses. (2018). Avis de l'Anses relatif au « Bien-être animal : contexte, définition et évaluation ». Saisine no 2016-SA-0288. https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf

- Anses. (2023). Avis de l'Anses relatif aux « Lignes Directrices pour l’établissement de référentiels d’étiquetage du bien-être des animaux ». Saisine no 2021-AUTO-0161. https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2021AUTO0161Ra.pdf

- Aramyan, L., Ingenbleek, P., Backus, G., de Roest, K., & Tranter, R. (2013). Evaluating the likelihood of the adoption of an animal welfare assessment system in European agri‐food supply chains. International Journal of Quality & Reliability Management, 30(1), 59-79. doi:10.1108/02656711311288423

- Aubert, P.-M., Schwoob, M.-H., & Poux, X. (2019). Agroecology and carbon neutrality in Europe by 2050: what are the issues? Findings from the TYFA modelling exercise. Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), Study No 02/19. https://www.iddri.org/en/publications-and-events/study/agroecology-and-carbon-neutrality-europe-2050-what-are-issues

- AWIN. (2015a). AWIN welfare assessment protocol for goats. doi:10.13130/AWIN_GOATS_2015

- AWIN. (2015b). AWIN welfare assessment protocol for horses. doi:10.13130/AWIN_HORSES_2015

- AWIN. (2015c). AWIN welfare assessment protocol for sheep. doi:10.13130/AWIN_sheep_2015

- AWIN. (2015d). AWIN welfare assessment protocol for turkeys. doi:10.13130/AWIN_TURKEYS_2015

- Berghman, L. R. (2016). Immune responses to improving welfare. Poultry Science, 95(9), 2216-2218. doi:10.3382/ps/pew159

- Bertrandias, L., Cazes-Valette, G., & Gurviez, P. (2021). La préoccupation du bien-être animal, quels effets sur la consommation de viande? Décisions Marketing, 103, 83-105. doi:10.3917/dm.103.0083

- Bocquier, F., Debus, N., Lurette, A., Maton, C., Viudes, G., Moulin, C. H., & Jouven, M. (2014). Precision farming in extensive livestock systems. INRA Productions Animales, 27(2), 101-112. doi:10.20870/productions-animales.2014.27.2.3058

- Boissy, A., Manteuffel, G., Jensen, M. B., Moe, R. O., Spruijt, B., Keeling, L. J., … Aubert, A. (2007). Assessment of positive emotions in animals to improve their welfare. Physiology & Behavior, 92(3), 375-397. doi:10.1016/j.physbeh.2007.02.003

- Bracke, M. B. M., Boumans, I. J. M. M., Nijland, H. J., & Bokkers, E. A. M. (2023). Review: Connecting circularity to animal welfare calls for a ‘novel’ conceptual framework based on integrity. Animal, 17(2), 100694. doi:10.1016/j.animal.2022.100694

- Broom, D. (2001). Coping with challenge: welfare in animals including humans. Report of the 87th Dahlem Workshop, Berlin: Dahlem University Press.

- Broom, D. M. (2007). Welfare in relation to feelings, stress and health. Revista electrónica de Veterinaria, 8(12B), 1695-7504.

- Broom, D. M., & Kirkden, R. D. (2004). Welfare, stress, behaviour and pathophysiology. In R. H. Dunlop & C.-H. Malbert (Eds.), Veterinary pathophysiology (pp. 337-369). Ames, Iowa: Blackwell.

- Buckwell, A., & Nadeu, E. (2018). What is the safe operating space for EU livestock? RISE Foundation, Brussels. https://risefoundation.eu/wp-content/uploads/2020/07/2018_RISE_Livestock_Full.pdf

- Buddle, E. A., Bray, H. J., & Ankeny, R. A. (2021). “Of course we care!“: A qualitative exploration of Australian livestock producers’ understandings of farm animal welfare issues. Journal of Rural Studies, 83, 50-59. doi:10.1016/j.jrurstud.2021.02.024

- Buller, H., & Roe, E. (2018). Food and animal welfare. London: Bloomsbury Publishing. https://www.bloomsbury.com/uk/food-and-animal-welfare-9780857856944/

- Buller, H., Blokhuis, H., Jensen, P., & Keeling, L. (2018). Towards farm animal welfare and sustainability. Animals, 8(6), 81. doi:10.3390/ani8060081

- Calavas, D., & Rosner, G. (1997). Institutionalisation d'une recherche-action en santé animale : l'expérience du Centre d'Ecopathologie Animal. Études et Recherches sur les Systèmes Agraires et le Développement, 30 ,91-113. https://hal.science/hal-01231603v1

- Chiron, P., Doré, A., & Fortun-Lamothe, L. (2022). Factors affecting French rabbit farmers’ adoption of pro-welfare innovations. World Rabbit Science, 30(4), 249-265. doi:10.4995/wrs.2022.17882

- Clark, B., Stewart, G. B., Panzone, L. A., Kyriazakis, I., & Frewer, L. J. (2016). A systematic review of public attitudes, perceptions and behaviours towards production diseases associated with farm animal welfare. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 29(3), 455-478. doi:10.1007/s10806-016-9615-x

- Commandeur, M. A. M. (2006). Diversity of pig farming styles: understanding how it is structured. NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences, 54(1), 111-127. doi:10.1016/S1573-5214(06)80007-2

- Commission européenne (2021). Communication de la Commission relative à l'initiative européenne (ICE) "End the Cage Age" (Pour une nouvelle ère sans cage). https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4747&lang=fr

- Cornish, A., Raubenheimer, D., & McGreevy, P. (2016). What we know about the public’s level of concern for farm animal welfare in food production in developed countries. Animals, 6(11), 74. doi:10.3390/ani6110074

- Cowan, R., & Gunby, P. (1996). Sprayed to death: path dependence, lock-in and pest control strategies. The Economic Journal, 106(436), 521-542. doi:10.2307/2235561

- Cryan, J. F., O’Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., …Dinan, T. G. (2019). The microbiota-gut-brain axis. Physiological Reviews, 99(4), 1877-2013. doi:10.1152/physrev.00018.2018

- Dantzer, R. (2018). Neuroimmune interactions: from the brain to the immune system and vice versa. Physiological Reviews, 98(1), 477-504. doi:10.1152/physrev.00039.2016

- Dawkins, M. S. (2019). Animal welfare as preventative medicine. Animal Welfare, 28(2), 137-141. doi:10.7120/09627286.28.2.137

- Deblitz, C., Efken, J., Banse, M., Isermeyer, F., Rohlmann, C., Tergast, H., Thobe, P., & Verhaagh, M. (2021). Policy impact assessment on the recommendations of the livestock farming competence network-abstract. Thünen Working Paper 173, https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn063574.pdf

- Delanoue, E., & Roguet, C. (2015). Acceptabilité sociale de l’élevage en France : recensement et analyse des principales controverses à partir des regards croisés de différents acteurs. INRA Productions Animales, 28(1), 39-50. doi:10.20870/productions-animales.2015.28.1.3009

- Delsart, M., Pol, F., Dufour, B., Rose, N., & Fablet, C. (2020). Pig farming in alternative systems: strengths and challenges in terms of animal welfare, biosecurity, animal health and pork safety. Agriculture, 10(7), 261. doi:10.3390/agriculture10070261

- Ducrot, C., Barrio, M. B., Boissy, A., Charrier, F., Even, S., Mormède, P., … Fernandez, X. (2024). Animal board invited review: Improving animal health and welfare in the transition of livestock farming systems: Towards social acceptability and sustainability. Animal, 18(3), 101100. doi:10.1016/j.animal.2024.101100

- Dumont, B., González-García, E., Thomas, M., Fortun-Lamothe, L., Ducrot, C., Dourmad, J.Y., & Tichit, M. (2014). Forty research issues for the redesign of animal production systems in the 21st century. Animal, 8(8):1382-1393. doi:10.1017/S1751731114001281

- Engelsen Etterlin, P. (2016). Osteochondrosis in pigs (PhD Thesis). Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. Retrieved from https://pub.epsilon.slu.se/13316/1/etterlin_p_160428.pdf

- Eurobarometer. (2023). Attitudes of Europeans towards animal welfare. European Commission. Retrieved May 23, 2024 from . https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996

- Fraser, A. F., & Broom, D. M. (1997). Farm animal behaviour and welfare. Wallingford, UK: CAB international.

- Guyomard, H., Détang-Dessendre, C., Dupraz, P., Delaby, L., Huyghe, C., Peyraud, J.-L., Reboud, X., & Sirami, C. (2023). How the Green Architecture of the 2023–2027 Common Agricultural Policy could have been greener. Ambio, 52(8), 1327-1338. doi:10.1007/s13280-023-01861-0

- Hansen, B. G., & Østerås, O. (2019). Farmer welfare and animal welfare-Exploring the relationship between farmer’s occupational well-being and stress, farm expansion and animal welfare. Preventive Veterinary Medicine, 170, 104741. doi:10.1016/j.prevetmed.2019.104741

- Haraway, D. J. (2008). When Species Meet. Minneapolis, USA: University of Minnesota Press. https://www.upress.umn.edu/9780816650460/when-species-meet/

- Hellec, F., Manoli, C., & de Joybert, M. (2021). Alternative medicines on the farm: a study of dairy farmers' experiences in France. Frontiers in Veterinary Science, 8. doi:10.3389/fvets.2021.563957

- Holloway, L. (2019). Smallholder knowledge-practices and smallholding animals: threats or alternatives to agricultural biosecurity? Journal of Rural Studies, 69, 19-29. doi:10.1016/j.jrurstud.2019.04.013

- Holt, P. S. (2021). Centennial review: A revisiting of hen welfare and egg safety consequences of mandatory outdoor access for organic egg production. Poultry Science, 100(12), 101436. doi:10.1016/j.psj.2021.101436

- Hostiou, N., Allain, C., Chauvat, S., Turlot, A., Pineau, C., & Fagon, J. (2014). L’élevage de précision : quelles conséquences pour le travail des éleveurs ? In S. Ingrand & R. Baumont (Coord.) INRA Productions Animales : Vol. 27(2) Numéro spécial : Quelles innovations pour quels systèmes d’élevage ?, 113-122. doi:10.20870/productions-animales.2014.27.2.3059

- Højsgaard, S., & Friggens, N. C. (2010). Quantifying degree of mastitis from common trends in a panel of indicators for mastitis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 93(2), 582-592. doi:10.3168/jds.2009-2445

- Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, 990-993. https://www.nature.com/articles/nature06536

- Knierim, U. (2006). Animal welfare aspects of outdoor runs for laying hens: a review. Wageningen Journal of Life Sciences, 54(2), 133-145. doi:10.1016/S1573-5214(06)80017-5

- Lagerkvist, C. J., Hansson, H., Hess, S., & Hoffman, R. (2011). Provision of farm animal welfare: Integrating productivity and non‐use values. Applied Economic Perspectives and Policy, 33(4), 484-509. https://www.jstor.org/stable/41336221

- Lawrence, A. B., & Stott, A. W. (2009). Profiting from animal welfare: an animal-based perspective. The Oxford farming Conference . https://www.researchgate.net/publication/228339257_Profiting_from_animal_welfare_an_animal-based_perspective

- Lay, D. C., Fulton, R. M., Hester, P. Y., Karcher, D. M., Kjaer, J. B. , Mench, J. A., … Porter, R. E. (2011). Hen welfare in different housing systems. Poultry Science, 90(1), 278-294. doi:10.3382/ps.2010-00962

- Leminen, S. (2015). Q&A, What Are Living Labs? Technology Innovation Management Review, 5, 29-35. https://timreview.ca/article/928

- Leterrier, C., Aubin-Houzelstein, G., Boissy, A., Deiss, V., Fillon, V., Lévy, F., Merlot, E., & Petit, O. (2022). Améliorer le bien-être des animaux d’élevage : est-ce toujours possible ? Sciences et Société, Alimentation, Mondes Agricoles et Environnement. https://revue-sesame-inrae.fr/ameliorer-le-bien-etre-des-animaux-delevage-est-ce-toujours-possible/

- LIT Ouesterel. (2024). Laboratoire d'Innovation Territorial, Ouest Territoires d'élevage. Consulté le 23 mai 2024 sur https://www.assolitouesterel.org/

- Lutgendorf, S. (2001). Life, liberty and the pursuit of happiness: good welfare in humans. In D. Broom (Ed.), Coping with Challenge: Welfare in Animals including Humans (pp. 49-62). Dahlem University Press.

- Magdelaine, P., Roguet, C., Dockes, A.-C., & Delanoue, E. (2018). Les controverses sur l’élevage. Principaux enseignements du projet ACCEPT. Revue TeMA, 47, 1-9. https://accept.ifip.asso.fr/docs/publication/magdelaine_tema_n_47_vf.pdf

- Mahon, N., Clark, B., Proctor, A., & Holloway, L. (2021). Exploring farmers’ understanding of and responses to endemic animal health and welfare issues in the UK. Veterinary Record, 189(10), e941. doi:10.1002/vetr.941

- McEwen, S. A., & Collignon, P. J. (2018). Antimicrobial resistance: a one health perspective. In S. Schwarz, L. M. Cavaco & J. Shen (Eds.), Antimicrobial resistance in bacteria from livestock and companion animals (pp. 521-547). Washington: ASM Press. doi:10.1128/9781555819804.ch25

- Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. (2023). Influenza aviaire : le plan de vaccination de la France. Consulté le 23 mai 2024 sur https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-plan-daction-vaccination-iahp-en-france

- Mounaix, B., Terlouw, C., Le Guenic, M., Bignon, L., Meunier-Salaün, M.-C., Courboulay, V., & Mirabito, L. (2013). L’évaluation et la gestion du bien-être animal: diversité des approches et des finalités. Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, 20, 189-192. https://journees3r.fr/

- Nielsen, C. L., Kongsted, H., Sørensen, J. T., & Krogh, M. A. (2021). Antibiotic and medical zinc oxide usage in Danish conventional and welfare-label pig herds in 2016-2018. Preventive Veterinary Medicine, 189, 105283. doi:10.1016/j.prevetmed.2021.105283

- O’Kane, H., Ferguson, E., Kaler, J., & Green, L. (2017). Associations between sheep farmer attitudes, beliefs, emotions and personality, and their barriers to uptake of best practice: The example of footrot. Preventive Veterinary Medicine, 139, 123-133. doi:10.1016/j.prevetmed.2016.05.009

- Porcher, J. (2017). The Ethics of Animal Labor: A Collaborative Utopia. Cham: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-49070-0

- Quéméré, P., & Le Neindre, P. (2013). Le bien-être animal: perception et réponses des éleveurs et de leurs organisations: Éthique et bien-être animal en élevage. Ethnozootechnie, 95, 65-71. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5103510

- Rauw, W. M. (2008). Resource allocation theory applied to farm animal production. Wallingford, UK: CABI Publishing. doi:10.1079/9781845933944.0000

- Redlingshöfer, B., Coudurier, B., & Georget, M. (2017). Quantifying food loss during primary production and processing in France. Journal of Cleaner Production, 164, 703-714. doi:10.1016/j.jclepro.2017.06.173

- Rodrigues da Costa, M., & Diana, A. (2022). A Systematic Review on the Link between Animal Welfare and Antimicrobial Use in Captive Animals. Animals, 12(8), 1025. doi:10.3390/ani12081025

- Rostellato, R., Lora, I., Promp, J., Cassandro, M., Ducrocq, V., & Cozzi, G. (2022). Factors affecting true and functional productive lifespan in Italian Holstein-Friesian cows. Italian Journal of Animal Science, 21(1), 1268-1276. doi:10.1080/1828051X.2022.2105264

- Sachser, N. (2001). What is important to achieve good welfare in animals?. In D. Broom (Ed.), Coping with challenge: welfare in animals including humans (pp.31-48). Dahlem University Press.

- Sadoul, B., Leguen, I., Colson, V., Friggens, N. C., & Prunet, P. (2015). A multivariate analysis using physiology and behavior to characterize robustness in two isogenic lines of rainbow trout exposed to a confinement stress. Physiology & Behavior, 140, 139-147. doi:10.1016/j.physbeh.2014.12.006

- Salembier, C., Segrestin, B., Weil, B., Jeuffroy, M.-H., Cadoux, S., Cros, C., … Meynard, J.-M. (2021). A theoretical framework for tracking farmers’ innovations to support farming system design. Agronomy for Sustainable Development, 41(5), 61. doi:10.1007/s13593-021-00713-z

- Salmona, M. (1985). Les Paysans français : le travail, les métiers, la transmission des savoirs. Paris: L'Harmattan.

- Sossidou, E. N., Dal Bosco, A., Castellini, C., & Grashorn, M. (2015). Effects of pasture management on poultry welfare and meat quality in organic poultry production systems. World's Poultry Science Journal, 71(2), 375-384. doi:10.1017/S0043933915000379

- Tuyttens, F. A. M., Molento, C. F. M., & Benaissa, S. (2022). Twelve threats of Precision Livestock Farming (PLF) for animal welfare. Frontiers in Veterinary Science, 9. doi:10.3389/fvets.2022.889623

- Union européenne. (2016). Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; Première partie - les principes; Titre II - dispositions d'application générale. Journal officiel de l'Union européenne, C 202/54, Article 13. https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_13/oj

- Vaarst, M., & Alrøe, H. F. (2012). Concepts of animal health and welfare in organic livestock systems. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 25(3), 333-347. doi:10.1007/s10806-011-9314-6

- Vaarst, M., Hellec, F., Verwer, C., Johanssen, J. R. E, & Sørheim, K. (2020). Cow calf contact in dairy herds viewed from the perspectives of calves, cows, humans and the farming system. Farmers' perceptions and experiences related to dam-rearing systems. Journal of Sustainable and Organic Agricultural Systems, 70(1), 49-57. doi:10.3220/lbf1596195636000

- van der Linden, R., & Schermer, M. (2022). Health and disease as practical concepts: exploring function in context-specific definitions. Medicine, Health Care and Philosophy, 25(1), 131-140. https://doi.org/10.1007/s11019-021-10058-9

- Vanhonacker, F., Verbeke, W., Van Poucke, E., & Tuyttens, F. A. M. (2008). Do citizens and farmers interpret the concept of farm animal welfare differently? Livestock Science, 116(1-3), 126-136. doi:10.1016/j.livsci.2007.09.017

- Veissier, I., Botreau, R., & Perny, P. (2010). Évaluation multicritère appliquée au bien-être des animaux en ferme ou à l’abattoir : difficultés et solutions du projet Welfare Quality®. INRA Productions Animales, 23(3), 269-284. doi:10.20870/productions-animales.2010.23.3.3308

- Vermunt, D. A., Wojtynia, N., Hekkert, M. P., Van Dijk, J., Verburg, R., Verweij, P. A., Wassen, M., & Runhaar, H. (2022). Five mechanisms blocking the transition towards ‘nature-inclusive’ agriculture: A systemic analysis of Dutch dairy farming. Agricultural Systems, 195, 103280. doi:10.1016/j.agsy.2021.103280

- Welfare Quality®. (2009a). Welfare Quality® Assessment protocol for cattle. https://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/

- Welfare Quality®. (2009b). Welfare Quality® Assessment protocol for pigs (sows and piglets, growing and finishing pigs). https://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/

- Welfare Quality®. (2009c). Welfare Quality® Assessment protocol for poultry (broilers, laying hens). https://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/

- Whay, H. R. (2007). The journey to animal welfare improvement. Animal Welfare, 16(2), 117-122. doi:10.1017/S0962728600031134

- World Health Organization. (2017). About World Health Organization. Constitution. World Health Organisation. Consulté le 23 mai 2024 sur https://www.who.int/about/governance/constitution

- World Organisation for Animal Health. (2022). Introduction to the recommendations for animal welfare - chapter 7.1. In Terrestrial animal health code. Retrieved may 23, 2024 from https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm

- World Organisation for Animal Health. (2024). Animal health and welfare: cornerstones of sustainable animal farming. Retrieved may 23, 2024 from https://www.woah.org/en/document/animal-health-and-welfare-cornerstones-of-sustainable-animal-farming/

- Zachariae, R. (2009). Psychoneuroimmunology: A bio‐psycho‐social approach to health and disease. Scandinavian Journal of Psychology, 50(6), 645-651. doi:10.1111/j.1467-9450.2009.00779.x

- Zerjal, T., Härtle, S., Gourichon, D., Guillory, V., Bruneau, N., Laloë, D., Pinard-van Der Laan, M.-H., Trapp, S., Bed’hom, B., & Quéré, P. (2021). Assessment of trade-offs between feed efficiency, growth-related traits, and immune activity in experimental lines of layer chickens. Genetics Selection Evolution, 53, 44. doi:10.1186/s12711-021-00636-z

Résumé