Le comportement du porc domestique (Sus scrofa domesticus)

Depuis plus de 10 000 ans, les êtres humains élèvent des porcs. Les conditions dans lesquelles ils sont élevés ont beaucoup évolué et, de nos jours, nous faisons face à un questionnement sur les besoins comportementaux de ces animaux pour pouvoir les satisfaire et faire évoluer les systèmes d’élevage vers plus de bien-être animal. Cet article a pour vocation de faire le bilan des connaissances sur les comportements des porcs et les facteurs qui peuvent les influencer en élevage, en nous focalisant sur les comportements d’intérêt majeur.

Introduction

L’étude des comportements animaux, ou éthologie, est une science relativement jeune dont les prémisses datent du milieu du XIXe siècle mais qui a vraiment pris son essor au XXe siècle (Thierry & Kreutzer, 2021). Les comportements des animaux sont tous les actes moteurs (déplacement, mouvement d’oreille, vocalisation…) par lesquels les animaux interagissent avec leur environnement physique et social (Jensen, 1986). Les comportements sont classés en catégories : on peut distinguer par exemple les comportements alimentaires (Darmaillacq & Lévy, 2015), exploratoires (flairer l’environnement, mordiller un substrat non alimentaire…) et sociaux, qui sont l’ensemble des comportements entre les individus (flairer le congénère…), incluant les comportements sexuels qui sont en lien avec la reproduction comme la monte du mâle et les comportements parentaux comme l’allaitement de sa progéniture. L’éthologie utilise de nombreuses méthodes (encadré 1) et s’intéresse en particulier à l’ensemble des facteurs qui mènent à l’expression d’un comportement, et aux conséquences de ce comportement sur l’individu et son environnement.

Observer le comportement animal en recherche demande une grande rigueur. Ce travail nécessite plusieurs étapes, et plusieurs méthodes existent. Cet encadré en donne un aperçu non exhaustif.

La première étape consiste à créer une liste exhaustive de ce que nous voulons observer avec sa description complète. Par exemple, si nous voulons observer les postures des animaux (la façon dont ils se tiennent), nous pouvons lister le fait d’être debout, assis, couché. « Debout » va signifier que l’animal a les quatre membres tendus et posés au sol. Un autre observateur, qui s’intéresse au confort de l’animal, pourra vouloir distinguer le fait d’être couché sur le ventre ou sur le côté. Les comportements cibles, ainsi que la précision, dépendent de la question de recherche.

Ensuite, il faut choisir la méthode d’observation :

i) en continu : il s’agit de suivre et noter tous les comportements d’un animal pendant une période de temps prédéfinie. Par exemple, avec la posture, nous pourrons noter successivement que l’animal est debout, couché, debout puis assis pendant les 10 minutes d’observation. À chaque fois, le moment d’apparition et de fin du comportement peut être renseigné pour permettre un calcul du temps passé dans chaque posture ;

ii) à un moment donné : il s’agit de noter le comportement à un moment précis, et ce de façon répétée à intervalle régulier. Par exemple, dans le même cas, l’animal est observé debout au temps zéro, debout à une minute, couché à deux minutes, couché à trois minutes, debout à quatre minutes et assis à cinq minutes.

L’observation en continu s’applique pour tous les types de comportements. L’observation instantanée sera plus pertinente pour des comportements qui durent dans le temps. Par exemple, si nous voulons observer les interactions sociales d’un individu, comme le fait de flairer, mordre, pousser, etc. qui sont des évènements brefs, observer en continu est plus adapté.

Les comportements peuvent s’observer de façon individuelle, ou au niveau d’un groupe. Dans le dernier cas, nous pouvons choisir de noter le nombre d’animaux qui sont dans telle ou telle activité, ou bien d’observer tout ce qui se passe en notant ou non quel individu fait le comportement. Enfin, même si nous pouvons noter l’occurrence de tous les comportements, il est aussi possible de ne noter que la présence ou absence du comportement. Par exemple, pendant les 10 minutes d’observation, l’animal a été vu couché, debout et assis. Le choix de la méthode va dépendre de la question de recherche, et des moyens à disposition, cet encadré n’est donc pas exhaustif.

L’observation des comportements peut être réalisée en présence de l’observateur ou par la pose de dispositifs de prise d’images. Dans le premier cas il faudra veiller à attendre avant de commencer le relevé que les animaux ne s’intéressent plus à notre présence. Les comportements peuvent être relevés sur support papier ou directement sur support informatique à l’aide d’un logiciel. Enfin, de plus en plus de méthodes pour détecter automatiquement les comportements se développent, soit grâce à l‘automatisation de la reconnaissance de signaux vidéos ou sonores, soit par la pose de capteurs sur les animaux, par exemple des accéléromètres et des podomètres.

L’éthologie appliquée aux animaux d’élevage s’est développée depuis les années 1950 (Thierry & Kreutzer, 2021), en commençant par les comportements reproducteurs. Aujourd’hui, l’étude du comportement des animaux d’élevage aide à acquérir une meilleure compréhension des conditions et pratiques optimales d’élevage pour favoriser à la fois le bien-être animal et le travail de l’éleveur (Tallet et al., 2020). En effet, connaître le mode de vie des animaux que l’on élève, leurs besoins comportementaux, et être capable de détecter des anomalies ou des troubles dans leurs comportements est l’un des prérequis à un élevage respectueux du bien-être animal. Il existe une multitude de modes d’élevage des porcs domestiques (encadré 2), qui sont aujourd’hui questionnés quant à la possibilité d’expression des comportements. Il faut donc connaître les facteurs qui influencent l’expression des comportements pour proposer des adaptations des modes d’élevage.

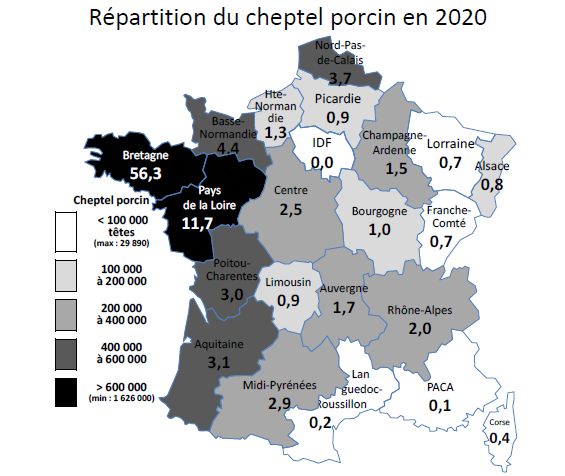

En 2020, le nombre d’élevages de porcs (ayant au moins 100 porcs ou 20 truies) était de 8 448 (Roguet, 2023). Un élevage qui fait naître et engraisse ses porcelets compte en moyenne 203 truies. Ce type de structure représente 44 % des élevages. La principale région de production est la Bretagne (cf. carte).

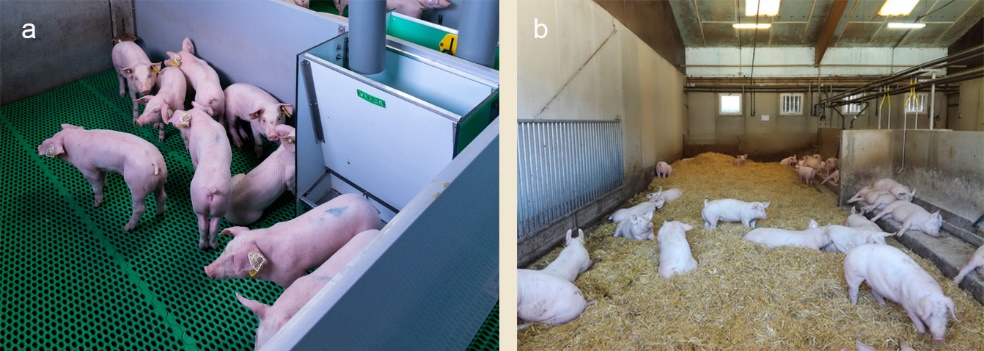

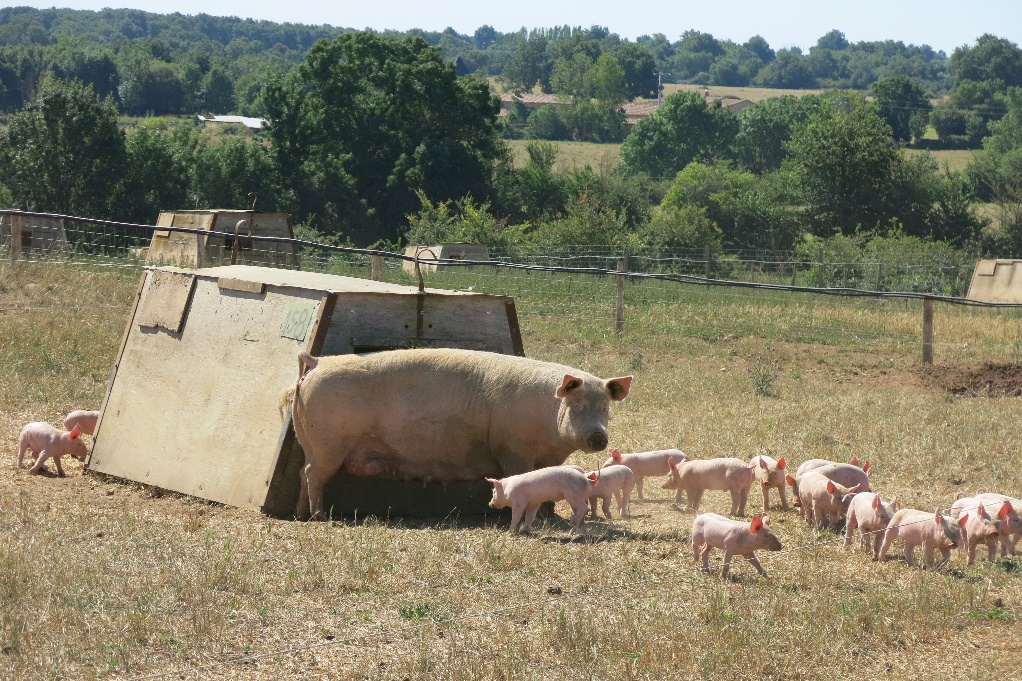

L’élevage de porcs en France se fait majoritairement en bâtiment, sur des sols ajourés (90 % des élevages) ou sur litière (5 %). L’élevage plein air représente 5 % des élevages (cf. photos).

En 2020, les 633 élevages sous cahier des charges Agriculture biologique représentaient 1 % de la production de viande porcine en France. Pour ce type d’élevage, les porcs disposent d’une litière profonde et d’un accès à l’extérieur sous forme de courette ou sont élevés en plein air. Il existe également 311 élevages ayant des truies de races locales, comme le porc Blanc de l’Ouest, le porc Basque ou le Cul noir du Limousin, dont certains sont en Agriculture biologique (environ 12 % des truies de race locale).

L’éthologie repose sur la compréhension du monde dans lequel vit l’animal, sa perception de son environnement et son mode de vie en particulier (Darmaillacq & Lévy, 2015). Ceci est propre à chaque espèce. Il existe près de 500 races de porcs domestiques, toutes issues de la domestication de porcs sauvages (ancêtres du sanglier actuel). La domestication aurait commencé environ 10 000 à 9 000 ans av. J.-C. (Bosse, 2018). Cette domestication a commencé parallèlement en Chine centrale et en Turquie orientale. Alors que les races et les conditions d’élevage actuelles sont multiples, les porcs domestiques (Sus scrofa domesticus) ont en commun d’être des omnivores sociaux qui ont développé des capacités relationnelles avec les humains qui les élèvent (Tallet et al., 2020). Ils ont une perception du monde qui leur est propre avec notamment de très bonnes acuités auditive et olfactive, de moindres acuités visuelle et tactile (Courboulay et al., 2021a) et d’excellentes capacités cognitives (Lori & Colvin, 2015).

Dans cet article, nous proposons de faire un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur les comportements du porc, en décrivant l’ensemble de son répertoire comportemental connu en élevage, quel que soit le système d’élevage. Pour chaque catégorie de comportement, nous donnerons quelques exemples de l’impact de certaines pratiques ou conditions d’élevage sur l’expression des comportements des porcs de ferme. Enfin, bien que cet article n’ait pas pour vocation de proposer des solutions pratiques pour améliorer le bien-être animal en élevage, nous discuterons en fin d’article le lien entre conditions d’élevage et expression du comportement, et conclurons sur l’importance de l’éthologie pour développer les connaissances. La prise en compte du comportement de l’espèce pour favoriser son bien-être en élevage est aussi abordée.

1. Comportements exploratoires

L’exploration (marche, flairage, fouissement) non alimentaire est un besoin comportemental important pour les porcs, qui y consacrent 45 % de leur activité diurne en semi-liberté (Stolba & Wood-Gush, 1989). Les motivations à explorer sont internes à l’animal pour répondre à un but immédiat (recherche de confort, construction du nid…) ou externes à l’animal pour acquérir de l’information générale sur l’environnement (recherche de nouveauté, de changement éventuel dans l’environnement). Les porcs explorent leur environnement en fouissant, reniflant, mordant et mâchonnant. Le comportement de fouissage semble être un comportement particulièrement important (figure 1). Lorsque la possibilité de fouir est offerte à des porcs qui n’en disposaient pas (pose d’anneaux ou élevage en bâtiment sans substrat adapté), ils expriment immédiatement ce comportement (Studnitz et al., 2003b). De même une étude montre que plus la restriction à fouir est forte, plus le comportement est exprimé lorsqu’il est rendu possible (Studnitz et al., 2002). Ce comportement est stimulé par la nouveauté (Studnitz et al., 2002).

Si le fouissage est un élément majeur de la palette comportementale des porcs lors de l’exploration, les études de Studnitz et al. (2003a) suggèrent qu’en l’absence de possibilité de fouir (sur un sol plein ou du caillebotis), les porcs utilisent les autres comportements d’exploration (reniflage, machônnage, mordillement…). L’impossibilité d’exprimer le comportement d’exploration peut conduire à l’apparition de comportements anormaux comme les stéréotypies ou une redirection vers les autres individus du groupe (morsures, massages) (Studnitz et al., 2003a ; figure 2).

La réglementation européenne (Directive 2008/120/CE du 18 décembre 2008) impose que les porcs disposent de matériaux d’enrichissement en quantité suffisante pour répondre à leur besoin naturel d’exploration (figure 3). L’attractivité initiale d’un enrichissement dépend de plusieurs caractéristiques dont l’odeur, la possibilité d’être mâchonné et déformé (Van De Weerd et al., 2003). Pour retenir l’attention des animaux sur le long terme, l’enrichissement doit être destructible et pouvoir être ingéré. Ces caractéristiques correspondent à la description d’un matériau d’enrichissement optimal selon la définition de la Commission européenne qui cite en exemple la paille, le foin, la tourbe et le compost de champignons. Une litière de paille est plus efficace pour maintenir l’intérêt des porcs et leur permettre de fouir que des enrichissements suspendus, et ceci est vrai même en présence de nombreux objets suspendus (Scott et al., 2007). Cependant, dans les élevages sur caillebotis intégral, la mise à disposition de ces matériaux optimaux est limitée, principalement par crainte d’impacts négatifs sur le système d’évacuation des déjections ou l’hygiène de la case. Différents matériaux dits sous-optimaux, sont alors utilisés comme le bois suspendu ou dans des supports, la paille compressée et les objets en matériaux naturels que les animaux peuvent détruire et ingérer. Des matériaux en caoutchouc ou plastique (comme des tuyaux) sont aussi utilisés sous réserve qu’ils ne soient pas destructibles, ou des chaînes métalliques. Ces matériaux sont d’intérêt minime car non destructibles et donc les autres types de matériaux sont à privilégier. Tous ces objets sont utilisés par les porcs avec une forte variabilité d’utilisation selon leur nature (Van De Weerd et al., 2003) et la manière dont ils sont mis à disposition, et permettent donc, dans une certaine mesure, de répondre au besoin d’exploration des porcs. Afin qu’ils soient vraiment enrichissants, il faut les renouveler souvent et les combiner, même s’ils ne sont pas aussi enrichissants qu’une litière ou un sol permettant de fouir.

2. Le comportement alimentaire

2.1. L’alimentation solide et liquide

Le porc est omnivore, il se nourrit d’aliments d’origines végétale et animale. Dans un environnement naturel, les porcs passent environ 30 % de leur temps d’activité diurne à chercher de la nourriture et à s’alimenter (Stolba & Wood-Gush, 1989). En groupe, ils ont tendance à synchroniser leur comportement alimentaire (Nielsen et al., 1996). En bâtiment, la recherche de nourriture est inexistante puisque la localisation est toujours identique. Par ailleurs la synchronisation n’est pas toujours possible, si la place à l’auge est limitée. Certains systèmes d’alimentation ne permettent pas nécessairement à tous les porcs de la case de se nourrir simultanément, ce qui peut occasionner des combats (par exemple chez les truies) (Arey & Edwards, 1998). Nielsen et al. (1996) ont montré que des porcs logés en groupe de 10 et disposant d’un nourrisseur à quatre places font des repas plus courts et plus fréquents que des porcs disposant d’un nourrisseur à une place, et ils mangent souvent quand l’un d’entre eux est déjà à l’auge (61 %).

Le comportement alimentaire peut également être influencé par le type d’aliment. Ainsi, par exemple, les fibres permettent de prolonger la satiété des porcs (De Leeuw et al., 2008) et donc d’espacer les repas, pour un même apport énergétique. Pour les truies gestantes qui sont rationnées afin de limiter les problèmes à la mise bas (Robert et al., 1993), l’apport de fibres permet de diminuer le stress physiologique dû à la restriction qui peut conduire à l’expression de stéréotypies (Appleby & Lawrence, 1987).

Enfin l’environnement peut influencer le comportement alimentaire. Ainsi, les températures élevées diminuent l’ingestion d’aliment par les porcs (Collin et al., 2001). Feddes et al. (1989) ont également montré que la lumière pouvait influencer le rythme du comportement alimentaire. Dans leur étude, les porcs exprimaient spontanément deux périodes préférentielles de prise alimentaire autour de l’allumage de la lumière le matin à 5 h et peu avant son extinction le soir à 21 h.

L’abreuvement fait partie de l’alimentation des porcs. L’eau est un composé essentiel des fluides corporels et est impliquée dans de nombreuses réactions biochimiques (Ramonet et al., 2017). L’abreuvement est lié au rythme de l’alimentation, avec deux pics journaliers autour des repas. Les porcs boivent très peu la nuit. L’abreuvement dépend de la température et permet de réguler la température interne en cas de pic de chaleur. Le porc adapte donc sa consommation d’eau à la température. L’eau étant une ressource importante, il existe une compétition autour de l’abreuvoir si les animaux n’ont pas assez de sources d’abreuvement, si l’eau est accessible de manière intermittente ou avec un débit faible. Les porcs peuvent aussi jouer avec l’eau, ce qui peut causer des glissades dans les parcs, donc des blessures. Il faut donc disposer d’un matériel adapté et en quantité suffisante pour garantir un accès permanent à l’eau.

2.2. L’excrétion fécale et urinaire

Le comportement d’excrétion est un besoin physiologique primaire qui inclut la défécation et la miction. Observer ce comportement dans une case, en particulier sa localisation, donne des informations sur la place disponible pour les animaux. S’il n’y a pas assez de place, les animaux vont se reposer dans leurs excréments et donc être sales. Cela permet aussi de proposer des solutions pour éviter les souillures (Larsen et al., 2018) et motiver les animaux à excréter dans une zone localisée (Dirksen et al., 2021). Lorsque les animaux excrètent dans une zone restreinte, les contacts entre les déjections et l’air diminuent et les animaux sont plus propres ; cela réduit les émissions d’ammoniac, donc l’impact environnemental de la production porcine (Phillippe et al., 2011).

Les porcelets domestiques s’éloignent de la truie, du nid ou des lampes chauffantes pour excréter dès les premières heures de vie (Andersen et al., 2020). Cet éloignement permet de limiter le risque d’hypothermie chez le porcelet s’il était recouvert d’urine ou de fèces dans le nid (Andersen et al., 2020). Plus tard, ce comportement est localisé de manière à garder les zones de couchage et d’alimentation sèches et propres (Andersen et al., 2020). Cela permet d’assurer une bonne hygiène en réduisant le risque de dissémination de pathogènes intestinaux (Temple et al., 2012). S’ils en ont la possibilité, les porcs vont donc éviter d’excréter dans la zone de couchage ou près du nid ou de l’auge (Andersen et al., 2020). Ils peuvent parcourir jusqu’à 15 m pour excréter (Stolba & Wood-Gush, 1989). S’ils ont accès à un espace extérieur, les porcs vont plutôt excréter dehors (Vermeer et al., 2015).

Les porcs semblent suivre une séquence comportementale plutôt fixe lors de l’excrétion : ils mangent, boivent puis défèquent et/ou urinent et finissent par explorer et se coucher (Randall et al., 1983 ; Vermeer et al., 2015). Ils excrètent majoritairement entre 12 h et 18 h avec un pic vers 13-14 h, indépendamment de l’heure à laquelle ils sont nourris (Guo et al., 2015).

Les porcs excrètent le plus souvent dans les coins, et le long des murs en périphérie de l’enclos, notamment en élevage conventionnel (Andersen et al., 2020). Il est suggéré que ces endroits sont choisis car ils offrent une protection réduisant le risque d’être interrompu et constituent la distance maximale que l’animal peut parcourir (Olsen et al., 2001). Les porcs peuvent être obligés de se coucher dans la zone d’excrétion si la densité des animaux est élevée, si l’enclos est de taille insuffisante, ou s’ils ont trop chaud (Andersen et al., 2020). Ils préfèrent excréter dans des zones fraîches et humides (Randall et al., 1983). Ils préfèrent ainsi excréter sur du caillebotis ou près de l’abreuvoir plutôt que sur un sol solide, dans leur auge ou leur nid (Larsen et al., 2018). À des températures supérieures à la zone de confort thermique (> 25 °C pour un porc de 25 kg ; > 20 °C pour un porc de 100 kg), les porcs sont également moins actifs, ce qui peut favoriser une excrétion dans la zone de couchage, et ainsi augmenter le risque de souillures (Andersen et al., 2020).

3. Comportements sociaux

Le porc évolue au sein de groupes sociaux dont la structure et l’organisation sont maintenues par un ensemble d’interactions sociales agonistiques (agressions, évitements) et non agonistiques ou sociopositives (par exemple contacts du groin) (Rault et al., 2012). Une bonne connaissance de l’organisation sociale, de la structure sociale et des comportements sociaux du porc à différents stades de vie est donc primordiale pour leur bonne gestion en élevage (Keeling & Gonyou, 2001).

3.1. Organisation et structure sociales

Dans des conditions de semi-liberté, les porcs adoptent la même organisation sociale que leurs cousins sauvages et évoluent au sein de groupes composés d’une à quatre femelles et de leur progéniture, issue d’une ou de plusieurs portées les plus récentes (Keeling & Gonyou, 2001). Au sein de ces groupes sociaux de porcs, deux types d’organisation sociale ont été décrits : l’ordre de tétée et l’ordre social de dominance (Meese & Ewbank, 1973).

a. Ordre de tétée

L’ordre de tétée est établi dans les premiers jours de vie chez les porcs domestiques, les porcelets se battant très tôt pour obtenir l’accès aux meilleures tétines (De Passillé et al., 1988). Les porcelets nouveau-nés, lors des phases d’allaitement, défendent leur position sur une tétine donnée, une fois l’ordre de tétée établi. Il est souvent dit que les tétines antérieures sont les plus productives, les porcelets s’y alimentant gagnant plus de poids (Rosillon-Warnier & Paquay, 1984). Il existe néanmoins des études dans lesquelles ce sont plutôt les tétines extrêmes (antérieures et postérieures) qui éjectent du lait en plus grande quantité (Ewbank, 1976). Les facteurs qui influencent la place d’un porcelet lors de la tétée ne sont pas clairs, les résultats des études de l’effet du poids de naissance, de l’ordre de naissance, du sexe ou de la taille de la portée étant contradictoires (Věchetová, 2010). L’ordre de tétée se stabilise habituellement dans les 10 premiers jours de vie des porcelets (Skok & Škorjanc, 2014). Skok et Škorjanc (2014) ont constaté que la mortalité était augmentée dans les portées où un ordre de tétée stable n’était pas établi dans les premiers jours de vie.

b. Ordre de dominance

Les groupes de porcs ont une structure sociale basée sur une hiérarchie de dominance quasi linéaire, établie précocement et reposant sur des relations dominant-subordonné (Meese & Ewbank, 1973 ; Ewbank, 1976 ; Puppe et al., 2008). Ces relations s’établissent par des interactions agonistiques (cf. § 3.2) répétées entre une paire d’individus et caractérisées par une issue constante en faveur d’un des deux membres de la dyade et par une absence de riposte de son adversaire, plutôt que par l’escalade de la violence (Drews, 1993).

3.2. Comportements agonistiques

Les porcs expriment une large variété de comportements agonistiques. Ces comportements regroupent les comportements agressifs, comme les coups de tête, les coups d’épaule, les morsures ou les combats mutuels, et les comportements d’évitement et de fuite (Meese & Ewbank, 1973). Comme décrit précédemment, ces comportements agonistiques sont impliqués dans l’établissement et le maintien de l’ordre de dominance, mais aussi dans la défense des ressources, comme l’accès à la nourriture ou la défense du nid chez la truie allaitante. Plusieurs facteurs liés aux pratiques ou aux conditions d’élevage peuvent influencer l’expression de ces comportements agonistiques.

En élevage, les animaux sont soumis à de nombreux regroupements sociaux, qui bouleversent l’équilibre des groupes sociaux. Ces bouleversements concernent tous les stades de vie, comme le sevrage où les porcelets sont soudainement mélangés avec des porcelets issus d’autres portées. Le logement obligatoire en groupe des truies gestantes peut également entraîner un stress social de nature chronique dans le cas de regroupements réguliers de femelles non familières au début de chaque nouveau cycle de gestation. En plus d’affecter les truies, ce stress social peut engendrer du stress prénatal chez le porcelet avec des conséquences négatives sur son développement et sa réactivité aux stress (Lagoda et al., 2022).

Lors de ces regroupements sociaux, l’introduction d’un ou de plusieurs individus dans un groupe engendre des combats intenses entre individus non familiers pour établir un nouvel ordre hiérarchique. La résolution des combats est habituellement rapide, avec l’établissement d’un nouvel ordre de dominance dans les 48 heures suivant le début des combats (Meese & Ewbank, 1973). Une fois la hiérarchie établie, chaque membre du groupe connaît sa position par rapport à chacun des autres par reconnaissance interindividuelle, et l’ordre est alors maintenu par des réponses d’évitement de la part des subordonnés, plutôt que par des bagarres. Ainsi, bien que les combats et dépenses énergétiques nécessaires à la mise en place initiale de la hiérarchie soient des facteurs de stress majeurs pour les animaux, cette stabilité hiérarchique tend à diminuer les interactions agonistiques futures et est donc bénéfique pour le bien-être des animaux sur le long terme (Puppe et al., 2008).

Néanmoins, ces combats peuvent être exacerbés par les conditions et pratiques d’élevage, comme une homogénéité des groupes sociaux, des densités élevées ou la claustration qui empêchent les animaux de fuir les agressions. En effet, en élevage, les porcs sont amenés à évoluer au sein de groupes sociaux formés par l’éleveur, et qui sont bien différents des groupes sociaux observés en liberté. La composition, la taille et la densité des groupes sont ainsi prédéterminées pour maximiser les gains économiques, optimiser l’utilisation de l’espace et faciliter la gestion des animaux (Estevez et al., 2007). Par exemple, les porcs sont fréquemment maintenus dans des groupes sociaux homogènes, composés uniquement d’animaux du même stade physiologique, et parfois même du même sexe ou du même poids, pour faciliter la gestion du troupeau (Estevez et al., 2007). Ces situations de grande homogénéité peuvent générer une agressivité excessive et durable du fait de l’absence d’animaux plus lourds ou âgés qui prennent souvent le plus haut rang hiérarchique (Andersen et al., 2000). Chez les truies, les agressions sont plus fréquentes entre animaux de rangs hiérarchiques proches (Meese & Ewbank,1973), et la place dans la hiérarchie est corrélée à la parité et au poids des truies (Lanthony et al., 2022), suggérant que l’hétérogénéité faciliterait l’établissement et le maintien de la hiérarchie. Cette agressivité peut aussi être exacerbée par des conditions de logement défavorables ou inadaptées, notamment si les accès à la nourriture ou aux aires de repos sont insuffisants (Andersen et al., 2000 ; Estevez et al., 2007). Ainsi, les niveaux d’agression ont été associés à la densité et à la taille des groupes (Andersen et al., 2004 ; Estevez et al., 2007). Les porcs sont plus nombreux à se battre dans des petits groupes de 6 ou 12 que dans des groupes de 24, mais dans des groupes de 24 les combats sont plus longs. Les porcs adaptent donc leur stratégie en fonction de leur environnement social (Andersen et al., 2004).

Différentes stratégies, nutritionnelles, génétiques ou relatives à la gestion des groupes ont ainsi été testées pour limiter la survenue d’agression excessive au sein des groupes de porcs, notamment lors des regroupements sociaux (Peden et al., 2018). Au sevrage, l’une des stratégies pour limiter l’agression, appelée socialisation précoce (encadré 3), consiste à mélanger des porcelets issus de différentes portées pendant la lactation. La possibilité d’interagir précocement avec des porcelets d’autres portées stimule l’apprentissage social et les compétences sociales des porcelets, notamment via le jeu de combat (Salazar et al., 2018). Certains systèmes de logement sont ainsi développés pour simuler des conditions sociales plus naturelles et favoriser la socialisation précoce des porcelets (par exemple séparations amovibles entre les loges de maternité, systèmes d’allaitement collectif) (Van Nieuwamerongen et al., 2015). Par ailleurs, l’incapacité pour un animal subordonné de fuir une agression ou d’exprimer un comportement de soumission (se tourner, reculer) qui mettrait fin au combat, à cause du manque d’espace ou de partitions dans la loge, peut engendrer des combats durables (Keeling & Gonyou, 2001). Ainsi, ces comportements naturels peuvent être réduits par une configuration adéquate des enclos, offrant suffisamment d’espace pour que les animaux puissent se battre sans contrainte, et incluant des partitions pour que les animaux subordonnés puissent se cacher des dominants.

Le sevrage des porcelets s’accompagne souvent d’un regroupement avec des individus non familiers (c.-à-d. d’autres portées) induisant une agressivité prononcée en raison de l'établissement d'une hiérarchie au sein du nouveau groupe. Cette agressivité induit un stress social, des blessures, et une diminution de la prise alimentaire.

La socialisation précoce des porcelets consiste à permettre à des porcelets issus de différentes portées de se mélanger librement, généralement à partir de leur deuxième semaine de vie. Cette pratique peut être mise en œuvre grâce à l'utilisation de séparations amovibles entre les loges adjacentes des truies ou par des structures, telles que des ouvertures (p. ex. trappes) dans les cloisons entre les loges, permettant aux porcelets de circuler. Cette pratique reproduit les conditions naturelles de l'espèce où les porcelets quittent le nid 10 à 14 jours après la naissance pour rejoindre d'autres congénères de la harde (Stolba & Wood-Gush, 1989). En élevage, elle contribue à atténuer les conséquences de l’agressivité entre porcelets lors du mélange de différentes portées au sevrage, notamment en réduisant la durée des combats (Pitts et al., 2000).

La socialisation précoce peut également servir d'enrichissement environnemental, offrant aux porcelets un accès à un milieu plus complexe pouvant contribuer à réduire leur stress (Ko et al., 2020). Cependant, certains risques persistent, tels que les tétées croisées et l'agression des truies envers les porcelets étrangers (Camerlink & Turner, 2017).

Enfin, la réussite de la socialisation dépend de certains facteurs comme l'âge des porcelets et le nombre de portées à regrouper.

3.3. Comportements sociopositifs

Dans les groupes sociaux stables, les comportements sociopositifs sont naturellement plus nombreux que les interactions agonistiques (Stolba & Wood-Gush, 1989 ; Camerlink et al., 2021 ; Clouard et al., 2022).

Le comportement sociopositif qui a reçu le plus d’intérêt est le contact du groin qui consiste à toucher une partie du corps d’un congénère avec son groin, et en particulier, les contacts de groin à groin (Camerlink & Turner, 2013). Ces contacts avec le groin ne semblent pas être influencés par les relations de dominance, ni être exprimés pour réduire l’agression des individus dominants (Camerlink & Turner, 2013). Le porc étant capable de reconnaître les congénères via les odeurs (Clouard & Bolhuis, 2017), le contact avec le groin pourrait contribuer à la reconnaissance sociale, au maintien des relations sociales et à la cohésion au sein du groupe, et ce comportement est donc parfois qualifié de comportement d’affinité (Camerlink & Turner, 2013). Ces contacts avec le groin permettraient l’apaisement des tensions au sein du groupe, en réduisant les effets négatifs d’expériences stressantes comme une forte densité animale avec peu d'espace disponible (Temple et al., 2011).

L’étude de l’expression de ces comportements a permis de montrer que les porcs développent des préférences sociales pour des individus particuliers (Goumon et al., 2020), tout comme leurs cousins sauvages (Podgórski et al., 2014). La possibilité d’établir ces liens d’affinité et de les maintenir lors des regroupements d’animaux pourrait ainsi permettre de réduire le stress et la tension sociale et de favoriser le bien-être en élevage (Keeling & Gonyou, 2001). Les mécanismes qui favorisent ces relations préférentielles, comme les liens hiérarchiques, les relations de parenté ou le sexe sont encore mal connus (Goumon et al., 2020).

4. Comportements sexuel et maternel

4.1. Comportement sexuel des femelles

Les femelles sont pubères vers l’âge de 5-6 mois. Lorsque l’œstrus approche, les truies ont moins d’appétit et expriment plus de comportements dirigés vers les congénères. Elles vont réaliser des contacts de groin à groin, des reniflements ano-génitaux, des reniflements de flancs et monter sur les autres femelles du groupe. Il n’y a plus de rythme jour-nuit, les montes peuvent se réaliser même la nuit (Pedersen, 2007). Lorsque le verrat est présent, les truies cherchent à l’approcher, et vont s’immobiliser si elles sont réceptives à la monte. Ce pattern de réponse est très répétable (Signoret, 1970).

4.2. Comportement sexuel des mâles

Le comportement sexuel des mâles se développe avec la puberté. Il consiste en des montes dirigées vers les congénères, avec ou sans mouvements pelviens. Ces montes se différencient des montes observées lors des jeux, car elles sont plus longues (von Borell et al., 2020).

La propension des mâles à monter leurs congénères dépend de facteurs internes et externes. La quantité de montes réalisées entre trois et cinq mois d’âge est corrélée aux taux d’androsténone et d’œstradiol aux mêmes âges (Prunier et al., 2013). La puberté est accélérée par le raccourcissement des jours ; ainsi les montes sont plus nombreuses en automne qu’au printemps.

Chez les individus non destinés à la reproduction, le comportement sexuel est indésirable. Il peut conduire à des blessures ou boiteries. La plupart des systèmes d’élevage utilisant l’insémination artificielle pour la reproduction, ils risquent de provoquer des gestations non désirées (von Borell et al., 2020).

La majorité des porcelets sont castrés chirurgicalement ou via une double vaccination contre les hormones sexuelles pour réduire le risque d’apparition d’odeurs désagréables dans les viandes (Bonneau, 1988). Cela a pour conséquence de diminuer ou éliminer les montes. Pour les porcs non castrés, il existe d’autres méthodes de gestion permettant de diminuer les montes.

Par exemple, élever des groupes de mâles entiers permet parfois de diminuer le nombre de montes par rapport à l’élevage de groupes mixtes de mâles entiers et femelles (von Borell et al., 2020). Même si la socialisation précoce et le maintien de groupes stables permettent de diminuer clairement l’agressivité et les lésions sur les animaux, l’influence de ces pratiques sur les comportements de monte n’est pas établie. Une étude en élevage biologique montre que le regroupement de porcelets au moment du passage en engraissement n’a pas d’effet clair sur le nombre de montes dans les groupes, ni même la taille des groupes (25-30 ou 60 porcs) (Thomsen et al., 2016). Cela semble dépendre de l’élevage, ce qui suggère l’existence d’autres effets environnementaux ou liés à la conduite d’élevage.

Cependant, Fredriksen et al. (2006) ont montré que l’élevage de groupes stables permet de retarder la puberté et diminuer le taux d’androsténone mesuré à l’abattoir, ce qui laisse penser que cette pratique pourrait aussi diminuer les comportements de monte. von Borell et al. (2020) suggèrent que l’aménagement du parc avec des parois, ou l’augmentation de l’espace, peut permettre aux animaux d’éviter les montes et ainsi diminuer le stress et les blessures associées.

4.3. Le comportement de nidification des femelles

Dans des conditions naturelles, la truie s’éloigne et s’isole de son groupe social un à trois jours avant la mise bas pour trouver un endroit abrité pour y construire un nid afin d’assurer le confort thermique, l’accès à la mamelle et la protection des porcelets. La truie forme le nid en creusant et grattant le sol et y dépose des matériaux solides tels des branches (Baxter et al., 2018). La construction du nid s’intensifie environ 12 à 6 heures avant la mise bas (Jensen, 1986), après quoi la truie devient plus inactive et elle est en attente de la mise bas. Les truies domestiques sont également motivées et capables de construire un nid (Baxter et al., 2018). La bonne réalisation de ce comportement est compromise en cage de mise bas ou en l’absence de matériel de nidification, ce qui a des conséquences négatives sur le déroulement de la mise bas, le bien-être de la truie et celui des porcelets (Baxter et al., 2018). En revanche, en présence de matériel de nidification adéquat (paille, jute ; figure 4, encadré 4), ce comportement peut être exprimé de manière appropriée si la truie est libre dans sa case ou si elle n’est bloquée que juste avant ou après la naissance des premiers porcelets (Goumon et al., 2022).

Toutes les truies expriment un comportement de nidification qui, en conditions optimales, s’interrompt avant la mise bas (Jensen, 1993). Il associe des phases d’excavation du sol et de dépôt de matériaux pour assurer le confort et la protection des nouveau-nés.

En conditions d’élevage, les truies sont confinées et ne disposent pas nécessairement de matériaux adaptés à la nidification. On observe néanmoins que même en absence de tout support, les truies grattent, donnent des coups de patte sur le sol et effectuent des mouvements de la tête, de l’avant vers l’arrière, reproduisant à vide les comportements de nidification. Ces phases apparaissent plus tardivement, dans les 12 heures précédant la mise bas, et persistent une fois la mise bas démarrée, traduisant l’absence de nid satisfaisant.

Différentes pratiques permettent d’améliorer l’expression de ce comportement. La solution la plus satisfaisante est de loger les truies en cases individuelles sans contention et avec des matériaux adaptés comme de la paille ; la contrepartie est un risque accru de pertes de porcelets par écrasement dans le cas de portées de grandes tailles (Goumon et al., 2022) et la difficulté d’évacuation de la paille. Pour les truies maintenues en contention, mettre à disposition des matériaux de façon continue est plus compliqué, la truie pouvant envoyer les matériaux hors de sa portée en les manipulant. Une solution développée en élevage est la fixation de matériaux à l’avant de la case de façon qu’ils traînent sur le sol. Dans ces conditions, une toile de jute fixée à la cage permet de stimuler le comportement de nidification et de favoriser des mises bas calmes (Courboulay et al., 2021b).

4.4. Le comportement d’allaitement

Lors de la mise bas, la truie reste en position allongée latérale ce qui permet aux nouveau-nés de boire à toutes les tétines. Le colostrum est accessible en continu pendant quelques heures. Outre un apport nutritionnel et énergétique favorable à la thermorégulation du porcelet, il permet une protection immunitaire du jeune.

Un rythme cyclique de tétées avec des intervalles irréguliers (5-40 minutes) s’installe ensuite et du lait est alors disponible sans effort pour les porcelets (Castren et al., 1989). Après environ 12 heures, les porcelets commencent à effectuer un massage des tétines qui va jouer un rôle important dans la production et l’éjection du lait, qui devient alors disponible de manière plus régulière et contrôlée. Le rythme de tétée se stabilise et le lait est éjecté à des intervalles réguliers de 45-60 minutes. Le nombre de tétées diminue progressivement, passant de 28-30 tétées par jour la deuxième semaine à 20-24 tétées lors de la quatrième semaine (Valros et al., 2002). Les tétées sont souvent synchronisées entre truies allaitantes, que ce soit en milieu naturel ou lorsqu’elles sont logées dans une même salle en élevage. Cela permettrait de limiter les tétées par des porcelets étrangers en milieu naturel (Illmann et al., 2005).

Une tétée (figure 5) comporte des phases distinctes. Elle peut être à l’initiative de la truie qui s’allonge en position latérale, exposant ainsi ses mamelles, et qui émet des vocalisations rythmiques ayant pour rôle d’attirer les porcelets (Jensen et al., 1991). La tétée peut également être amorcée par les porcelets qui vont approcher la truie, vocaliser et commencer à masser des tétines avec leur groin (Jensen & Algers, 1984). Le déclenchement de la tétée est principalement assuré par la truie pendant la première semaine, le déclenchement par les porcelets augmentant ensuite à hauteur de 50 % des tétées lors de la deuxième et 90 % des tétées lors de la quatrième semaine après la mise bas (Jensen et al., 1991). Une fois la tétée commencée, les porcelets vont continuer de masser les tétines pendant quelques minutes (Algers et al., 1991), ce qui va stimuler la sécrétion d’ocytocine induisant ainsi l’éjection de lait qui dure 10 à 20 secondes (Baxter et al., 2018). De son côté la truie augmente la fréquence de ses vocalisations passant de 0,5 vocalisation par seconde à un pic de deux vocalisations par seconde juste avant l’éjection de lait (Fraser, 1975 ; Illmann et al., 1999). À ce moment-là, on observe l’arrêt du massage des tétines par les porcelets, l’accrochement à une tétine et une succion rapide. Après avoir reçu du lait, certains porcelets débutent un nouveau massage des tétines qui est plus long que le massage précédent (Jensen, 1988). Ce massage régulerait la quantité de lait produit par les tétines soumises à la stimulation tactile lors de la prochaine tétée. Il est plus intense chez les porcelets ayant bu moins de lait (Špinka & Algers, 1995). Cependant il existe peu de preuves que les tétines qui sont massées le plus produisent plus de lait (Špinka & Algers, 1995). La tétée se termine quand la truie se lève ou roule sur son ventre afin de rendre ses mamelles inaccessibles, ou quand les porcelets s’endorment à leur tétine ou s’éloignent pour se reposer. La lactation progressant, c’est la truie qui va terminer préférentiellement les tétées, jusqu’au sevrage complet des porcelets à l’âge d’environ 17 semaines en milieu naturel.

Il est à noter qu’une tétée peut être dite non nutritive. Dans ce cas, elle commence comme une tétée normale mais l’augmentation du nombre de vocalisations est absente et il n’y a pas d’éjection de lait (Illmann et al., 1999). Ce type de tétée représente 5 à 30 % de l’ensemble des tétées. Cela pourrait être un moyen de réguler la production de lait quand les porcelets amorcent trop souvent des tétées (Špinka et al., 2011).

4.5. Les autres comportements de la truie dirigés vers les porcelets

Contrairement aux femelles de ruminants domestiques, la truie ne lèche pas ses petits. En revanche, pendant et après la mise bas, la truie communique avec ses porcelets via des vocalisations et des contacts avec le groin (Portele et al., 2019). En plus d’assurer la reconnaissance des porcelets, cette communication permet d’éviter qu’ils soient écrasés lors du couchage de la truie dans un espace confiné tel que le nid ou la case de maternité, en attirant leur attention (Ocepek & Andersen, 2017). Avant de se coucher, la truie va inspecter l’espace disponible et sa portée. Elle va vocaliser, sentir et pousser doucement ses porcelets s’ils sont trop près avant de se coucher (Ocepek & Andersen, 2017). Ce comportement dit de précouchage peut être altéré si les truies ont des problèmes aux pattes ou dans le cas de grandes portées. En cas d’écrasement, la réactivité de la truie aux cris du porcelet coincé est primordiale pour la survie de ce dernier (Andersen et al., 2005). Cette réactivité est modérément influencée par le patrimoine génétique de la truie (Grandinson et al., 2003).

En élevage, la truie peut se montrer méfiante (figure 6) voire agressive (par exemple morsures, attaques ou cris) envers le personnel si elle sent le besoin de protéger ses porcelets (Marchant-Forde, 2002). Ce comportement défensif peut être réduit par le développement d’une bonne relation entre humains et animaux avant la mise bas (Hayes et al., 2021). La truie peut parfois exprimer un comportement agressif envers ses porcelets pendant la mise bas ou juste après. Cela se manifeste par le fait qu'elle va poursuivre et mordre ses porcelets, et ce souvent de manière fatale. Ce comportement est le plus souvent observé chez les cochettes (truies lors de leur première mise bas), mais peut aussi être exprimé par les truies (Chen et al., 2008). La prévalence de ce comportement varie de 3 à 15 % (Chen et al., 2008). Le niveau de réactivité (ou nervosité) avant et pendant la mise bas semble positivement corrélé à l’expression de ce comportement (Ahlstrom et al., 2002).

5. Le comportement de jeu

Le comportement de jeu est observé surtout quand les besoins physiologiques et psychologiques sont satisfaits (Allen & Bekoff, 2005). Le jeu peut ainsi être considéré comme indiquant l’absence de mal-être (Ahloy-Dallaire et al., 2018). Jouer peut aussi améliorer le bien-être, puisque cette activité génère des émotions positives. Plusieurs chercheurs proposent que le jeu contribue au développement cérébral et sociocognitif (Martin et al., 2015), ou qu’il prépare les animaux de manière générale à affronter les défis imprévisibles à venir (Špinka et al., 2001).

Le jeu est un ensemble complexe de comportements qui diffèrent entre les espèces, et même entre les individus d'une même espèce (Špinka et al., 2001 ; Burghardt, 2005). Trois types de jeu sont observés chez le porc :

i) le jeu locomoteur est réalisé seul ou en groupe et se caractérise par des mouvements tels que sauter, courir, des arrêts brusques et rapides (Newberry et al., 1988) ;

ii) le jeu social consiste en des interactions entre les porcs. Ce jeu existe dès le premier jour après mise bas, où le porcelet mord la truie, la pousse et tente de grimper sur elle (Blackshaw et al., 1997). Entre les porcelets, il consiste à sauter, pivoter, secouer la tête, gambader, mordre, entourer et bousculer. Le fait de secouer vivement la tête ou de pivoter sur soi semble être un signal d'initiation de jeu à l’intention des congénères (Newberry et al., 1988) ;

iii) le jeu d'objet (figure 4) par les porcelets et même les adultes consiste à manipuler des objets inanimés (cordes, ballons, objets suspendus…), par des morsures, des coups de pattes antérieures, des poussées avec le groin, des reniflements, mâchages, etc. (Blackshaw et al., 1997).

Plusieurs facteurs internes et externes influencent le jeu. Le jeu augmente durant les six premières semaines de vie chez les porcs domestiques, et ensuite diminue progressivement jusqu'à l'âge de 14 semaines où son niveau devient faible (Newberry et al., 1988). D'autres études indiquent un pic plus précoce ou plus tardif (Blackshaw et al., 1997 ; Martin et al., 2015). Les blessures et autres problèmes de santé peuvent diminuer considérablement le jeu chez plusieurs espèces (Burghardt, 2005). Les porcelets de faible poids à la naissance ou ayant une faible croissance présevrage jouent moins (Litten et al., 2003).

Concernant les facteurs externes, Newberry et al. (1988) ont noté que les porcelets dans les élevages conventionnels (sur caillebotis, sans enrichissement, avec peu de place) ont des difficultés à exprimer tout leur répertoire comportemental, dont le jeu. L’enrichissement environnemental peut stimuler le jeu chez les porcelets, mais pour un effet durable à long terme, il faut des enrichissements réguliers et constants (Martin et al., 2015). La taille de la loge de lactation, ainsi que la liberté de la truie (plus à même d’interagir avec ses porcelets) sont aussi des facteurs de variation (Martin et al., 2015). Chaloupková et al. (2007) ont suggéré qu’un enrichissement par de la paille et plus de place dès la lactation favorise durablement l’expression du comportement de jeu.

6. Discussion et perspectives

La domestication et 10 000 ans d’élevage ont fortement modifié les animaux, par la sélection de caractères d’intérêt pour les humains et par un apprentissage mutuel entre l’éleveur et ses animaux (Larrère & Larrère, 1997). Elle s’appuie sur des savoir-faire acquis par l’observation et la connaissance des animaux. Du fait de l’accroissement de la demande sociétale en produits animaux au cours du XXe siècle, l’enjeu a été de produire plus, en s’appuyant sur la très forte adaptabilité des animaux et en développant des systèmes d’élevage zootechniquement efficients. Signoret (1997) souligne le rôle primordial de l’éleveur, au-delà du facteur matériel, pour assurer le bien-être de ses animaux, et affirme que bien-être et productivité ne sont pas incompatibles, mais peuvent être au contraire corrélés. Les pratiques d’élevage actuelles résultent de ces évolutions et se traduisent par une grande variabilité de profils d’éleveurs, par leur proximité aux animaux (Dockès et al., 2007), la relation qu’ils entretiennent avec eux (Pol et al., 2021) et leur connaissance du comportement et des besoins des porcs.

Les travaux des éthologues se sont développés en parallèle et mettent en évidence la grande diversité des comportements des animaux et l’influence que le milieu exerce sur l’expression de ces comportements (tableau 1). Les observations conjointes des éleveurs et des chercheurs, notamment pour le comportement reproducteur, ont permis depuis longtemps d’affiner les pratiques d’élevage autour de la détection des chaleurs, le prélèvement de semence et l’insémination. Plus récemment, les connaissances ont fait évoluer les conditions de vie des animaux par une meilleure prise en compte de leur comportement dans la conception de leur environnement et dans la conduite de l’élevage. Le logement des truies gestantes en groupe et l’apport de matériaux d’enrichissement règlementaire pour tous les porcs en sont une illustration.

Facteur | Effets sur le comportement |

Environnement physique | |

Espace suffisant | – Favorise l'excrétion hors des zones de couchage et d'alimentation ; – Permet la fuite, réduit la durée des combats ; – Permet la fuite pour éviter la monte ; – Permet l'expression du jeu. |

Organisation de l'espace | – Plus de places aux nourrisseurs augmentent le nombre de repas ; – Plus de places aux abreuvoirs augmentent le nombre de buvées ; – Caillebotis préféré au sol plein pour l’excrétion ; – Plus de places aux nourrisseurs réduisent la compétition et l'agression ; – Parois divisant les parcs permettent aux porcs d'éviter les chevauchements des congénères ; – Contention de la truie empêche une nidification appropriée avant la mise bas ; – Contention de la truie limite le jeu des porcelets dirigé vers elle. |

Enrichissement approprié (substrats organiques, objets) | – Stimule l'exploration (surtout avec remplacement/nouveauté du matériel) ; – Fibres dans l'alimentation prolongent la satiété ; – Permet la nidification avant la mise bas ; – Stimule l'expression du jeu (paille, objets). |

Conditions d’ambiance (température, humidité, lumière…) | – Température élevée diminue la prise alimentaire et modifie son rythme ; – Température élevée augmente la prise d’eau ; – Excrétion de préférence en zone fraîche et humide ; – Température élevée peut mener à excréter dans la zone de couchage. |

Environnement social | |

Taille et composition des groupes | – Forte densité peut mener à excréter dans la zone de couchage ; – Groupes homogènes retardent la formation de la hiérarchie, augmentant les combats ; – Groupes stables et uniquement de mâles diminuent les chevauchements des congénères ; – Grandes portées peuvent altérer le comportement précouchage de la truie. |

Socialisation précoce | – Diminue la durée des combats au sevrage. |

Autres mélanges (allotements / adoptions / regroupements) | – Perturbent l'ordre de dominance, induisant temporairement des combats. |

Satisfaire l’expression des comportements des animaux est important en élevage pour le bien-être animal. Cependant, il faut émettre quelques réserves car certains comportements peuvent être néfastes pour le bien-être des individus eux-mêmes ou de ceux qui reçoivent les comportements (Špinka, 2006). Par exemple, les agressions lors de regroupements sociaux ou le comportement de monte sexuelle, observés particulièrement chez certains mâles entiers en phase d’engraissement, s’exercent au détriment des autres membres du groupe, mâles ou femelles. Ces interactions, qui surviennent de manière prolongée dans le temps, génèrent du stress et peuvent provoquer des lésions ou des boiteries. De même, alors que l’absence de contention des truies en maternité favorise leur activité physique et exploratoire, elle peut entraîner des pertes de porcelets par écrasement, notamment lorsque les portées sont de grande taille. Un logement et une conduite adaptés peuvent pallier ces problèmes. Ainsi, la relation entre bonne expression du comportement de l’espèce et bien-être n’est pas toujours linéaire, surtout lorsque le comportement est exprimé sous forme modifiée par des contraintes de l’environnement (par exemple espace relativement restreint, forte densité animale).

Aussi, bien que le répertoire comportemental du porc ait été bien caractérisé, certains comportements souffrent encore d’un manque important de connaissances. Par exemple, alors que de très nombreux travaux de recherche se sont intéressés aux comportements sociaux agonistiques, dans l’optique de les réduire en élevage, les comportements sociopositifs et les liens sociaux au sein de groupes de porcs ont été relativement peu étudiés à ce jour. De même, alors que les comportements de nidification ou d’allaitement de la truie ont été bien décrits, les constituants comportementaux de la relation mère-jeune restent encore largement inexplorés. Il apparaît donc nécessaire de continuer les efforts de recherche pour combler ces manques de connaissances et mieux comprendre l’importance de ces comportements pour la gestion des groupes.

En complément des aspects comportementaux, une meilleure connaissance des capacités sensorielles et des modes de communication des porcs est nécessaire. Elle permettrait de mieux adapter l’environnement et les pratiques d’élevage, mais aussi de répondre plus rapidement aux situations potentiellement à risque. L’exploration récente des vocalisations ouvre ainsi un champ d’étude important pour qualifier l’état, positif ou négatif, des animaux.

Par ailleurs, tous les individus n’ont pas le même comportement, et il existe une variabilité individuelle dans l’expression des comportements, liée à la personnalité (David & Dall, 2016). La personnalité des animaux non humains peut être définie comme un ensemble corrélé de traits individuels, comportementaux et physiologiques, qui sont constants à travers les contextes et le temps (Finkemeier et al., 2018), elle est parfois remplacée par la notion de tempérament. La personnalité va affecter l’appréciation que fait l’individu des évènements (Koolhaas et al., 1999) et en conséquence sa façon de s’adapter à la situation. Les études se développent sur ce sujet (Lanthony et al., 2023), notamment sur les facteurs de variations. La prise en compte de la personnalité pour améliorer les systèmes d’élevage ou les pratiques reste à faire, mais nul doute que cela prendra de plus en plus de place dans le concept d’élevage sur mesure. En effet, l’élevage sur mesure est l’idée que l’on puisse ajuster les modes d’élevage aux besoins de l’animal notamment (Médale, 2019).

L’enjeu actuel pour l’élevage est de favoriser l’expression du comportement de chaque animal, en maintenant son bien-être et celui de ses congénères, tout en préservant le bien-être de l’éleveur et son activité économique. Il n’existe pas de solution simple. Ces considérations nécessitent d’imaginer des pratiques d’élevage innovantes et de les tester en conditions réelles. Au final, bien que l’observation du comportement des animaux aide à affiner les dispositifs, seule une évaluation globale et multicritère des pratiques permet de valider des solutions et de trouver les meilleurs compromis entre le bien-être, la santé animale, l’impact environnemental, la viabilité économique et la satisfaction des éleveurs.

Conclusion

En conclusion, de nombreuses connaissances existent pour décrire le comportement des porcs domestiques, les facteurs de variations et leurs conséquences. Cependant, il reste encore des apports à développer sur certains sujets moins étudiés. Le comportement animal est un élément important à prendre en compte dans la conduite des systèmes d’élevages et les réflexions vers de nouveaux modèles. Au-delà des besoins comportementaux, il est important de prendre en compte la sensibilité animale, les capacités émotionnelles et cognitives des individus au sein de leur groupe et de leur élevage.

Contribution des auteurs

CT a lancé l’idée de l’article, proposé un plan, coordonné la rédaction, et rédigé l’introduction, la partie dédiée aux comportements sexuels et l’abreuvement, l’encadré 1. JAD et AC ont rédigé la partie sur les comportements de jeux et le tableau. VC a rédigé la discussion, l’encadré 4 et relu l’article final pour homogénéiser. CC a rédigé la partie dédiée aux comportements sociaux, et a participé à la rédaction de l’introduction et la discussion. ML s’est occupé de la partie dédiée à l’ordre de tétée et au tempérament. NV a pris en charge la rédaction du résumé, de l’encadré 2, et des parties dédiées aux comportements exploratoires et à l’alimentation. SG a pris en charge les comportements d’excrétion et maternels, ainsi que la socialisation et l’encadré 3. Tous les auteurs ont relu la version finale et participé à la prise en compte des commentaires des relecteurs.

Notes

- 1.

Références

- Ahloy-Dallaire, J., Espinosa, J., & Mason, G. (2018). Play and optimal welfare: Does play indicate the presence of positive affective states? Behavioural Processes, 156, 315. doi:10.1016/j.beproc.2017.11.011

- Ahlström, S., Jarvis, S., & Lawrence, A. B. (2002). Savaging gilts are more restless and more responsive to piglets during the expulsive phase of parturition. Applied Animal Behaviour Science, 76(1), 8391. doi:10.1016/s0168-1591(01)00207-6

- Algers, B., Madej, A., Rojanasthien, S., & Uvnäs‐Moberg, K. (1991). Quantitative relationships between suckling-induced teat stimulation and the release of prolactin, gastrin, somatostatin, insulin, glucagon and vasoactive intestinal polypeptide in sows. Veterinary Research Communications, 15(5), 395407. doi:10.1007/bf00366997

- Allen, C., & Bekoff, M. (2005). Animal Play and the Evolution of Morality: An Ethological Approach. Topoi, 24(2), 125135. doi:10.1007/s11245-005-5050-8

- Andersen, I. L., Andenæs, H., Bøe, K. E., Jensen, P., & Bakken, M. (2000). The effects of weight asymmetry and resource distribution on aggression in groups of unacquainted pigs. Applied Animal Behaviour Science, 68(2), 107120. doi:10.1016/s0168-1591(00)00092-7

- Andersen, I. L., Nævdal, E., Bakken, M., & Bøe, K. E. (2004). Aggression and group size in domesticated pigs, Sus scrofa: ‘when the winner takes it all and the loser is standing small’. Animal Behaviour, 68(4), 965975. doi:10.1016/j.anbehav.2003.12.016

- Andersen, I. L., Berg, S., & Bøe, K. E. (2005). Crushing of piglets by the mother sow (Sus scrofa)—purely accidental or a poor mother? Applied Animal Behaviour Science, 93(34), 229243. doi:10.1016/j.applanim.2004.11.015

- Andersen, H. M., Kongsted, A. G., & Jakobsen, M. (2020). Pig elimination behavior—A review. Applied Animal Behaviour Science, 222, 104888. doi:10.1016/j.applanim.2019.104888

- Appleby, M. C., & Lawrence, A. B. (1987). Food restriction as a cause of stereotypic behaviour in tethered gilts. Animal Science, 45(1), 103110. doi:10.1017/s0003356100036680

- Arey, D. S., & Edwards, S. A. (1998). Factors influencing aggression between sows after mixing and the consequences for welfare and production. Livestock Production Science, 56(1), 6170. doi:10.1016/s0301-6226(98)00144-4

- Baxter, E. M., Andersen, I. L., & Edwards, S. A. (2018). Sow welfare in the farrowing crate and alternatives. In M. Špinka (Ed.), Advances in Pig Welfare (pp. 2772). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-101012-9.00002-2

- Blackshaw, J. K., Swain, A. J., Blackshaw, A. W., Thomas, F. J. M., & Gillies, K. J.(1997). The development of playful behaviour in piglets from birth to weaning in three farrowing environments. Applied Animal Behaviour Science, 55(12), 3749. doi:10.1016/s0168-1591(97)00034-8

- Bonneau, M. (1988). Intérêt et limites de la production de viandes de porc mâle entier. INRA Productions Animales, 1(2), 133140. doi:10.20870/productions-animales.1988.1.2.4445

- Bosse, M. (2018). A genomics perspective on pig domestication. In F. Teletchea (Ed.) Animal Domestication (pp. 21-34). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.82646

- Burghardt, G. M. (2005). The genesis of animal play: Testing the limits. The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/3229.001.0001

- Camerlink, I., & Turner, S. P. (2013). The pig’s nose and its role in dominance relationships and harmful behaviour. Applied Animal Behaviour Science, 145(34), 8491. doi:10.1016/j.applanim.2013.02.008

- Camerlink, I., & Turner, S. P. (2017). Farmers’ perception of aggression between growing pigs. Applied Animal Behaviour Science, 192, 4247. doi:10.1016/j.applanim.2016.11.009

- Camerlink, I., Proßegger, C., Kubala, D., Galunder, K., & Rault, J. L. (2021). Keeping littermates together instead of social mixing benefits pig social behaviour and growth post-weaning. Applied Animal Behaviour Science, 235, 105230. doi:10.1016/j.applanim.2021.105230

- Castrén, H., Algers, B., Jensen, P., & Saloniemi, H. (1989). Suckling behaviour and milk consumption in newborn piglets as a response to sow grunting. Applied Animal Behaviour Science, 24(3), 227238. doi:10.1016/0168-1591(89)90069-5

- Chaloupková, H., Illmann, G., Bartoš, L., & Špinka, M. (2007). The effect of pre-weaning housing on the play and agonistic behaviour of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science , 103(12), 2534. doi:10.1016/j.applanim.2006.04.020

- Chen, C., Gilbert, C. L., Yang, G., Guo, Y., Segonds‐Pichon, A., Ma, J., Evans, G., Brenig, B., Sargent, C., Affara, N. & Huang, L. (2008). Maternal infanticide in sows: Incidence and behavioural comparisons between savaging and non-savaging sows at parturition. Applied Animal Behaviour Science, 109(24), 238248. doi:10.1016/j.applanim.2007.02.008

- Clouard, C. & Bolhuis, J. E. (2017). Olfactory behaviour in farm animals. In B. L. Nielsen (Ed.), Olfaction in animal behaviour and welfare (pp. 161175). CABI eBooks. https://doi.org/10.1079/9781786391599.0161

- Clouard, C., Resmond, R., Prunier, A., Tallet, C., & Merlot, É. (2022). Exploration of early social behaviors and social styles in relation to individual characteristics in suckling piglets. Scientific Reports, 12, 2318. doi:10.1038/s41598-022-06354-w

- Collin, A., Van Milgen, J., & Le Dividich, J. (2001). Modelling the effect of high, constant temperature on food intake in young growing pigs. Animal Science, 72(3), 519527. doi:10.1017/s1357729800052048

- Courboulay, V., Depoudent, C., Ramonet, Y., Villain, N., Kling-Eveillard, F., Barbier, P., … Tallet, C. (2021a). La méthode RHAPORC : Apprécier les facteurs qui modulent la relation homme-animal pour l'améliorer. IFIP. https://ifip.asso.fr/app/uploads/2021/12/rhaporc-document-synthese.pdf

- Courboulay, V., Ganier, E. & Boulot, S. (2021b). Importance d’un matériau de nidification pour la truie et les porcelets. Journées Recherche Porcine, 53, 71-76. https://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2021/bienetre/b02.pdf

- Darmaillacq, A. S., & Lévy, F. (2015). Éthologie animale : une approche biologique du comportement. Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur. https://normandie-univ.hal.science/hal-02379174v1

- David, M., & Dall, S. R. X. (2016). Unravelling the philosophies underlying ‘animal personality’ studies: a brief re‐appraisal of the field. Ethology, 122(1), 19. doi:10.1111/eth.12445

- De Leeuw, J. A., Bolhuis, J. E., Bosch, G., & Gerrits, W. J. J. (2008). Effects of dietary fibre on behaviour and satiety in pigs. Proceedings of the Nutrition Society, 67(4), 334342. doi:10.1017/s002966510800863x

- De Passillé, A. M. B., Rushen, J., & Hartsock, T. G. (1988). Ontogeny of teat fidelity in pigs and its relation to competition at suckling. Canadian Journal of Animal Science, 68(2), 325338. doi:10.4141/cjas88-037

- Dirksen, N., Langbein, J., Schrader, L., Puppe, B., Elliffe, D., Siebert, K., Röttgen, V., & Matthews, L. R. (2021). Learned control of urinary reflexes in cattle to help reduce greenhouse gas emissions. Current Biology, 31(17), R1033R1034. https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.011

- Dockès, A., & Kling‐Eveillard, F. (2007). Les représentations de l’animal et du bien-être animal par les éleveurs français. INRA Productions Animales, 20(1), 2328. doi:10.20870/productions-animales.2007.20.1.3429

- Drews, C. (1993). The concept and definition of dominance in animal behaviour. Behaviour, 125(34), 283313. doi:10.1163/156853993x00290

- Estévez, I., Andersen, I. L., & Nævdal, E. (2007). Group size, density and social dynamics in farm animals. Applied Animal Behaviour Science, 103(34), 185204. doi:10.1016/j.applanim.2006.05.025

- Ewbank, R. (1976). Social hierarchy in suckling and fattening pigs: A review. Livestock Production Science, 3(4), 363372. doi:10.1016/0301-6226(76)90070-1

- Feddes, J. J. R., Young, B. A., & DeShazer, J. A. (1989). Influence of temperature and light on feeding behaviour of pigs. Applied Animal Behaviour Science, 23(3), 215222. doi:10.1016/0168-1591(89)90112-3

- Finkemeier, M., Langbein, J., & Puppe, B. (2018). Personality research in mammalian farm animals: concepts, measures, and relationship to welfare. Frontiers in Veterinary Science, 5. doi:10.3389/fvets.2018.00131

- Fraser, D. (1975). The nursing and suckling behaviour of pigs. III. Behaviour when milk ejection is elicited by manual stimulation of the udder. British Veterinary Journal, 131(4), 416426. doi:10.1016/s0007-1935(17)35237-5

- Fredriksen, B., Lium, B. M., Marka, C. H., Heier, B. T., Dahl, E., Choinski, J. U., & Nafstad, O. (2006). Entire male pigs in a farrow-to-finish system. Effects on androstenone and skatole. Livestock Science, 102(12), 146154. doi:10.1016/j.livsci.2006.01.001

- Goumon, S., Illmann, G., Leszkowová, I., Dostálová, A., & Cantor, M. (2020). Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 230, 105045. doi:10.1016/j.applanim.2020.105045

- Goumon, S., Illmann, G., Moustsen, V. A., Baxter, E. M., & Edwards, S. A. (2022). Review of temporary crating of farrowing and lactating sows. Frontiers in Veterinary Science, 9. doi:10.3389/fvets.2022.811810

- Grandinson K., Rydhmer L., Strandberg E. & Thodberg, K. (2003). Genetic analysis of on-farm tests of maternal behaviour in sows. Livestock production Science, 83(2-3), 141-151. doi:10.1016/S0301-6226(03)00095-2

- Guo, Y., Lian, X., & Yan, P. (2015). Diurnal rhythms, locations and behavioural sequences associated with eliminative behaviours in fattening pigs. Applied Animal Behaviour Science, 168, 1823. doi:10.1016/j.applanim.2015.01.011

- Hayes, M. E., Hemsworth, L. M., Morrison, R. S., Tilbrook, A. J., & Hemsworth, P. H. (2021). Positive human contact and housing systems impact the responses of piglets to various stressors. Animals, 11(6), 1619. doi:10.3390/ani11061619

- Illmann, G., Špinka, M., & Štětková, Z. (1999). Predictability of nursings without milk ejection in domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 61(4), 303311. doi:10.1016/s0168-1591(98)00201-9

- Illmann, G., Pokorná, Z., & Špinka, M. (2005). Nursing Synchronization and Milk Ejection Failure as Maternal Strategies to Reduce Allosuckling in Pair‐Housed Sows (Sus scrofa domestica). Ethology, 111(7), 652668. doi:10.1111/j.1439-0310.2005.01083.x

- Jensen, P. (1986). Observations on the maternal behaviour of free-ranging domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 16(2), 131142. doi:10.1016/0168-1591(86)90105-x

- Jensen, P. (1988). Maternal behaviour and mother—Young interactions during lactation in free-ranging domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 20(34), 297308. doi:10.1016/0168-1591(88)90054-8

- Jensen, P. (1993). Nest building in domestic sows: the role of external stimuli. Animal Behaviour, 45(2), 351358. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347283710407

- Jensen, P., & Algers, B. (1984). An ethogram of piglet vocalizations during suckling. Applied Animal Ethology, 11(3), 237248. doi:10.1016/0304-3762(84)90030-0

- Jensen, P., Stangel, G., & Algers, B. (1991). Nursing and suckling behaviour of semi-naturally kept pigs during the first 10 days postpartum. Applied Animal Behaviour Science, 31(34), 195209. doi:10.1016/0168-1591(91)90005-i

- Keeling, L. J., & Gonyou, H. W. (2001). Social behaviour in farm animals. CABI Publishing eBooks. https://doi.org/10.1079/9780851993973.0000

- Ko, H. L., Chong, Q., Escribano, D., Camerlink, I., Manteca, X., & Llonch, P. (2020). Pre-weaning socialization and environmental enrichment affect life-long response to regrouping in commercially-reared pigs. Applied Animal Behaviour Science, 229, 105044. doi:10.1016/j.applanim.2020.105044

- Koolhaas, J. M., Korte, S. M., De Boer, S. F., Van Der Vegt, B. J., Van Reenen, C. G., Hopster, H., De Jong, I. C., Ruis, M. A. W., & Blokhuis, H. J. (1999). Coping styles in animals: current status in behavior and stress-physiology. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 23(7), 925935. doi:10.1016/s0149-7634(99)00026-3

- Lagoda, M. E., Marchewka, J., O’Driscoll, K., & Boyle, L. A. (2022). Risk factors for chronic stress in sows housed in groups, and associated risks of prenatal stress in their offspring. Frontiers in Veterinary Science, 9. doi:10.3389/fvets.2022.883154

- Lanthony, M., Danglot, M., Špinka, M., & Tallet, C. (2022). Dominance hierarchy in groups of pregnant sows: Characteristics and identification of related indicators. Applied Animal Behaviour Science, 254, 105683. doi:10.1016/j.applanim.2022.105683

- Lanthony, M., Briard, E., Špinka, M., & Tallet, C. (2023). Weaned piglet’s reactivity to humans, tonic immobility and behaviour in a spatial maze test is affected by gestating sows’ relationship to humans and positive handling at weaning. Applied Animal Behaviour Science, 268, 106080. doi:10.1016/j.applanim.2023.106080

- Larrère, C., & Larrere, R. (1997). Le contrat domestique. Courrier de l'environnement de l'INRA, 30, 5-17. https://hal.science/hal-01207044v1

- Larsen, M. L. V., Bertelsen, M., & Pedersen, L. J. (2018). Review: Factors affecting fouling in conventional pens for slaughter pigs. Animal, 12(2), 322328. doi:10.1017/s1751731117001586

- Litten, J. C., Drury, P. C., Corson, A. M., Lean, I. J., & Clarke, L. (2003). The influence of piglet birth weight on physical and behavioural development in early life. Neonatology, 84(4), 311318. doi:10.1159/000073640

- Lori, M., & Colvin, C. M. (2015). Thinking pigs: cognition, emotion, and personality. International Journal of Comparative Psychology, 28. doi:10.46867/ijcp.2015.28.00.04

- Marchant-Forde, J. N. (2002). Piglet- and stockperson-directed sow aggression after farrowing and the relationship with a pre-farrowing, human approach test. Applied Animal Behaviour Science, 75(2), 115132. doi:10.1016/s0168-1591(01)00170-8

- Martin, J. E., Ison, S. H., & Baxter, E. M. (2015). The influence of neonatal environment on piglet play behaviour and post-weaning social and cognitive development. Applied Animal Behaviour Science, 163, 6979. doi:10.1016/j.applanim.2014.11.022

- Médale, F. (2019). Élevage sur mesure : des innovations au service de l’animal, de l’éleveur et du consommateur. INRAE. Plaquette « Innovez avec l’INRA sur… ». https://innovherbe.bu.uca.fr/img/et-demain/plaquette-domaine-d-innovation-elevage-sur-mesure-1.pdf

- Meese, G. B., & Ewbank, R. (1973). The establishment and nature of the dominance hierarchy in the domesticated pig. Animal Behaviour, 21(2), 326334. doi:10.1016/s0003-3472(73)80074-0

- Newberry, R. C., Wood-Gush, D. G. M., & Hall, J. W. (1988). Playful behaviour of piglets. Behavioural Processes, 17(3), 205216. doi:10.1016/0376-6357(88)90004-6

- Nielsen, B. L., Lawrence, A. B., & Whittemore, C. T. (1996). Feeding behaviour of growing pigs using single or multi-space feeders. Applied Animal Behaviour Science, 47(34), 235246. doi:10.1016/0168-1591(95)00649-4

- Ocepek, M., & Andersen, I. L. (2017). What makes a good mother? Maternal behavioural traits important for piglet survival. Applied Animal Behaviour Science, 193, 2936. doi:10.1016/j.applanim.2017.03.010

- Olsen, A. W., Dybkjær, L., & Simonsen, H. B. (2001). Behaviour of growing pigs kept in pens with outdoor runs:II. Temperature regulatory behaviour, comfort behaviour and dunging preferences. Livestock Production Science, 69(3), 265278. https://doi.org/10.1016/s0301-6226(01)00173-7

- Peden, R. S. E., Turner, S. P., Boyle, L. A., & Camerlink, I. (2018). The translation of animal welfare research into practice: The case of mixing aggression between pigs. Applied Animal Behaviour Science, 204, 19. doi:10.1016/j.applanim.2018.03.003

- Pedersen, L. J. (2007). Sexual behaviour in female pigs. Hormones and Behavior, 52(1), 6469. doi:10.1016/j.yhbeh.2007.03.019

- Philippe, F. X., Cabaraux, J. F., & Nicks, B. (2011). Ammonia emissions from pig houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment, 141(34), 245260. https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.03.012

- Pitts, A. D., Weary, D. ., Pajor, E. A., Fraser, D. (2000). Mixing at young ages reduces fighting in unacquainted domestic pig. Applied Animal Behaviour Science, 68(3), 191-197. doi:10.1016/S0168-1591(00)00104-0

- Podgórski, T., Lusseau, D., Scandura, M., Sönnichsen, L., & Jędrzejewska, B. (2014). Long-lasting, kin-directed female interactions in a spatially structured wild boar social network. PloS One, 9(6), e99875. doi:10.1371/journal.pone.0099875

- Pol, F., Kling‐Eveillard, F., Champigneulle, F., Fresnay, E., Ducrocq, M., & Courboulay, V. (2021). Human–animal relationship influences husbandry practices, animal welfare and productivity in pig farming. Animal, 15(2), 100103. doi:10.1016/j.animal.2020.100103

- Portele, K., Scheck, K., Siegmann, S., Feitsch, R., Maschat, K., Rault, J. L., & Camerlink, I. (2019). Sow-piglet nose contacts in free-farrowing pens. Animals, 9(8), 513. doi:10.3390/ani9080513

- Prunier, A., Brillouët, A., Merlot, É., Meunier-Salaün, M. C., & Tallet, C. (2013). Influence of housing and season on pubertal development, boar taint compounds and skin lesions of male pigs. Animal, 7(12), 20352043. doi:10.1017/s1751731113001596

- Puppe, B., Langbein, J., Bauer, J., & Hoy, S. (2008). A comparative view on social hierarchy formation at different stages of pig production using sociometric measures. Livestock Science, 113(23), 155162. doi:10.1016/j.livsci.2007.03.004

- Ramonet, Y., Chiron, J., Etore, F., Fabre, A., Laval, A., Nielsen, B., Pol, F., Prunier, M., & Meunier-Salaün, M. C. (2017). Abreuvement des porcs : état des connaissances et conséquences sur le bien-être des animaux et la gestion des effluents chez des porcs alimentés en soupe. Journées de la Recherche Porcine, 49, 139-150. https://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2017/bienetre/B03.pdf

- Randall, J.M., Armsby, A. W., & Sharp, J. R. (1983). Cooling gradients across pens in a finishing piggery: II. Effects on excretory behaviour. Journal of Agricultural Engineering Research, 28(3), 247259. doi:10.1016/0021-8634(83)90073-2

- Rault, J. L. (2012). Friends with benefits: Social support and its relevance for farm animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 136(1), 114. doi:10.1016/j.applanim.2011.10.002

- Robert, S., Matte, J. J., Farmer, C., Girard, C. L., & Martineau, G. P. (1993). High-fibre diets for sows: effects on stereotypies and adjunctive drinking. Applied Animal Behaviour Science, 37(4), 297309. doi:10.1016/0168-1591(93)90119-a

- Roguet, C. (2023). Évolution, diversité et typologie des exploitations porcines en France : enseignements du recensement agricole de 2020, comparaison aux recensements de 2010 et 2000. Journées Recherche Porcine, 55, 1-6. https://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2023/ecosocio/ec01.pdf

- Rosillon-Warnier, A., & Paquay, R. (1984). Development and consequences of teat-order in piglets. Applied Animal Behaviour Science, 13(12), 4758. doi:10.1016/0168-1591(84)90051-0

- Salazar, L. C., Ko, H. L., Yang, C. H., Llonch, L., Manteca, X., Camerlink, I., & Llonch, P. (2018). Early socialisation as a strategy to increase piglets’ social skills in intensive farming conditions. Applied Animal Behaviour Science, 206, 2531. doi:10.1016/j.applanim.2018.05.033

- Scott, K., Taylor, L., Gill, B. P., & Edwards, S. A. (2007). Influence of different types of environmental enrichment on the behaviour of finishing pigs in two different housing systems. Applied Animal Behaviour Science, 105(13), 5158. doi:10.1016/j.applanim.2006.05.042

- Signoret, J. P. (1970). Sexual behaviour patterns in female domestic pigs (Sus scrofa L.) reared in isolation from males. Animal Behaviour, 18(1), 165-168. doi:10.1016/0003-3472(70)90086-2

- Signoret, J. P. (1997). On en parle encore - À propos de l'article « Le contrat domestique » de Catherine Larrere et Raphaël Larrere. Courrier de l'environnement de l'INRA, 31. https://hal.science/hal-01220384v1

- Skok, J., & Škorjanc, D. (2014). Group suckling cohesion as a prelude to the formation of teat order in piglets. Applied Animal Behaviour Science, 154, 1521. doi:10.1016/j.applanim.2014.02.003

- Špinka, M. (2006). How important is natural behaviour in animal farming systems? Applied Animal Behaviour Science, 100(12), 117128. doi:10.1016/j.applanim.2006.04.006

- Špinka, M., & Algers, B. (1995). Functional view on udder massage after milk let-down in pigs. Applied Animal Behaviour Science, 43(3), 197212. doi:10.1016/0168-1591(95)00560-f

- Špinka, M., Newberry, R. C., & Bekoff, M. (2001). Mammalian play: Training for the unexpected. The Quarterly Review of Biology, 76(2), 141168. doi:10.1086/393866

- Špinka, M., Illmann, G., Haman, J., Šimeček, P., & Šilerová, J. (2011). Milk ejection solicitations and non-nutritive nursings: an honest signaling system of need in domestic pigs? Behavioral Ecology and Sociobiology, 65(7), 14471457. doi:10.1007/s00265-011-1155-9

- Stolba, A., & Wood-Gush, D. G. M. (1989). The behaviour of pigs in a semi-natural environment. Animal Science, 48(2), 419425. doi:10.1017/s0003356100040411

- Studnitz, M., & Jensen, K. H. (2002). Expression of rooting motivation in gilts following different lengths of deprivation. Applied Animal Behaviour Science, 76(3), 203213. doi:10.1016/s0168-1591(02)00018-7

- Studnitz, M., Jensen, K. H., & Jørgensen, E. (2003a). The effect of nose rings on the exploratory behaviour of outdoor gilts exposed to different tests. Applied Animal Behaviour Science, 84(1), 4157. doi:10.1016/s0168-1591(03)00144-8

- Studnitz, M., Jensen, K. H., Jørgensen, E., Jensen, K. K. (2003b). The effect of nose ringing on exploratory behaviour in gilts. Animal Welfare, 12(1), 109-118. doi:10.1017/S0962728600025422

- Tallet, C., Courboulay, V., Devillers, N., Meunier-Salaün, M. C., Prunier, A., & Villain, A. (2020). Mieux connaître le comportement du porc pour une bonne relation avec les humains en élevage. INRAE Productions Animales, 33(2), 8194. doi:10.20870/productions-animales.2020.33.2.4474

- Temple, D., Manteca, X., Velarde, A., & Dalmau, A. (2011). Assessment of animal welfare through behavioural parameters in Iberian pigs in intensive and extensive conditions. Applied Animal Behaviour Science, 131(12), 2939. doi:10.1016/j.applanim.2011.01.013

- Temple, D., Courboulay, V., Manteca, X., Velarde, A., & Dalmau, A. (2012). The welfare of growing pigs in five different production systems: assessment of feeding and housing. Animal, 6(4), 656667. doi:10.1017/s1751731111001868