Évaluation du bien-être des chevaux sur le terrain : protocoles disponibles, conditions et limites d’utilisation

L’amélioration des pratiques, ainsi que l’orientation de nouvelles recherches sur le bien-être des chevaux nécessitent de disposer d’un bilan de leur état de bien-être, quelles que soient leurs conditions d’hébergement et leurs utilisations. Cet article présente les trois principaux protocoles disponibles pour évaluer le bien-être des chevaux sur le terrain.

Introduction : de la protection animale au bien-être animal et à son évaluation

Comme pour l’ensemble des espèces animales d’élevage, le bien-être des chevaux figure parmi les préoccupations de leurs détenteurs et utilisateurs. Son évaluation est indispensable pour faire évoluer les pratiques dans les exploitations et orienter les recherches adaptées aux enjeux spécifiques des différentes situations de terrain.

Ce regard de l’humain sur l’animal résulte d’une longue évolution sur plusieurs siècles. Au XVIIe siècle, Descartes considère l’animal comme une machine. Au début du XIXe siècle apparaissent les premières associations de citoyens se préoccupant de la protection des animaux en Grande-Bretagne (Society for the prevention of cruelty to animal) puis en France (Société protectrice des animaux). Dans les années 1960, le développement de l’élevage industriel dans les pays dits à revenu élevé déclenche un courant sociétal plus large en faveur de la protection et du bien-être des animaux dans les élevages, puis l’initiation de nombreuses recherches, notamment en éthologie, afin de mieux comprendre leurs besoins en matière de bien-être.

Un premier cadre conceptuel, essentiellement basé sur les aspects négatifs du bien-être, est alors résumé par les « cinq libertés » (traduction de « five freedoms ») et publié par le Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1992) :

– ne pas souffrir de la faim et de la soif ;

– ne pas souffrir d’inconfort ;

– ne pas souffrir de douleur, de blessures ou de maladie ;

– pouvoir exprimer les comportements naturels de l’espèce ;

– ne pas souffrir de la peur et de la détresse.

La définition actuelle du bien-être animal évolue parallèlement à l’acquisition des nouvelles connaissances, notamment sur les caractéristiques mentales des animaux. Nous proposons ici la définition issue de l’avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses, 2018).

« Le bien-être d'un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. »

Cette définition met en avant le fait que le bien-être est l’état mental et physique, tel qu’il est ressenti par l’animal du fait de sa sensibilité, de sa conscience, de ses capacités cognitives, en un mot de son « point de vue ».

Il faut donc bien le distinguer de la bientraitance qui correspond aux pratiques reconnues comme permettant d’assurer le bien-être des animaux dans le respect de leurs besoins physiologiques et comportementaux.

Donc, deux animaux dans des conditions de bientraitance identiques peuvent ne pas être dans les mêmes états de bien-être.

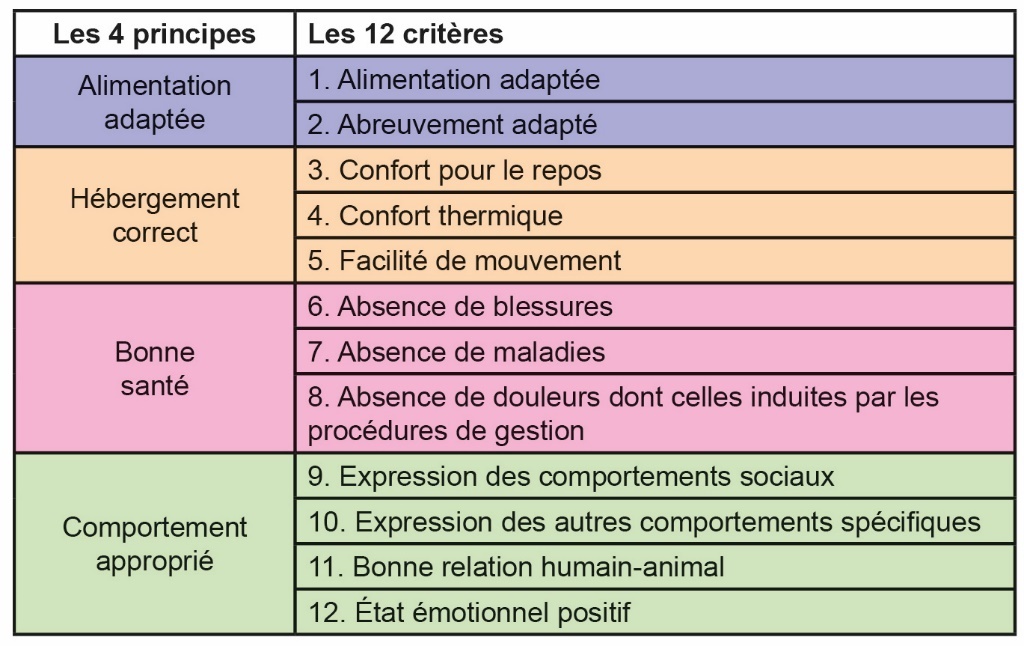

Dans les années 2000, le programme européen Welfare Quality® (Veissier et al., 2010), concernant les animaux d’élevage permet la construction d’outils d’évaluation du bien-être des bovins, des porcs et des volailles, dont la structure fait encore aujourd’hui référence. Ce programme conduit à définir le bien-être animal selon quatre grands principes : une alimentation adaptée, un hébergement correct, une bonne santé et un comportement approprié avec notamment un état émotionnel positif. Chaque principe comporte plusieurs critères, au nombre total de 12 (tableau 1) qui sont ensuite déclinés en indicateurs (= mesures) propres à chaque espèce, mesurés sur l’animal ou dans son environnement.

Trois protocoles applicables aux chevaux en sont issus : le protocole de l’Université de Wageningen (Wageningen UR., 2011), trop complexe pour une utilisation sur le terrain et par des détenteurs non formés, le protocole AWIN Horse (Animal welfare indicators) (AWIN, 2015) et, le plus récent, le protocole Cheval Bien-être (CBE) (Briant et al., 2023). Ces protocoles sont adaptés aux chevaux de sport et de loisir utilisés dans les pays à revenu élevé.

En parallèle, dans les pays dits à revenu faible ou intermédiaire, des travaux sont menés pour tenter d’améliorer la condition des équidés de travail. Le Standardised equine based welfare assessment tool (SEBWAT) est publié en 2010. Il comporte des indicateurs spécifiques adaptés aux altérations sévères du bien-être des animaux observées sur le terrain (Sommerville et al., 2018).

Cet article a pour objectif de présenter et de comparer les trois protocoles précités, utilisables pour évaluer le bien-être des chevaux sur le terrain : le SEBWAT, le protocole AWIN Horse et le protocole CBE.

Ces trois protocoles concernent l’évaluation des chevaux dans leur environnement de vie quotidien ou lors des pauses pendant le travail, et non pendant le travail.

1. La déclinaison du bien-être animal chez les chevaux

Les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux sont bien décrits dans la littérature (EU platform on Animal Welfare, 2019).

Dans les conditions naturelles :

– les chevaux se nourrissent d’herbe, essentiellement de graminées, mais également d’autres herbacées, de feuilles et de branches d’arbres, de fleurs. La majeure partie de leur ration doit donc être composée de fourrage, herbe ou fourrage conservé, et non d’aliments concentrés (céréales, granulés du commerce). Les quantités minimales journalières en matière sèche de fourrage recommandées sont de 1,5 % du poids vif du cheval. Lorsque le fourrage n’est pas disponible à volonté, les distributions doivent permettre aux animaux de manger pendant au moins 12 heures par jour, avec des périodes de jeûne ne dépassant pas 4 heures (Harris et al., 2017).

– les chevaux se déplacent quotidiennement pour accéder aux ressources (alimentation, eau, abri). Dans les conditions domestiques, ces déplacements, nécessaires à leur bonne santé physique et mentale, doivent être quotidiens et comporter une partie de mise en liberté.

– les chevaux sont des animaux sociaux qui vivent naturellement en groupe et interagissent avec leurs congénères. Dans les conditions domestiques, il est important qu’ils puissent disposer d’un espace commun pour pouvoir se toucher et se gratter mutuellement, se reposer côte à côte.

Les atteintes à ces besoins fondamentaux peuvent avoir des répercussions graves sur la santé physique et mentale des animaux et engendrer des comportements indésirables voire dangereux avec les humains.

L’évaluation de la bientraitance permet de juger si les moyens mis en œuvre sont susceptibles de respecter ces besoins fondamentaux.

L’évaluation du bien-être des chevaux utilise des indicateurs, relevés sur les animaux qui peuvent être zootechniques (comme l’état corporel), sanitaires (comme la toux), physiologiques (comme le rythme respiratoire) et comportementaux (comme les comportements de stress).

Si l’on dispose de nombreux indicateurs pour évaluer l’état physique des animaux, l’évaluation de leur état mental reste délicate, alors qu’elle est capitale pour approcher leur ressenti. Ces indicateurs sont majoritairement comportementaux et physiologiques (taux hormonaux) et sont plutôt révélateurs d’états de mal-être.

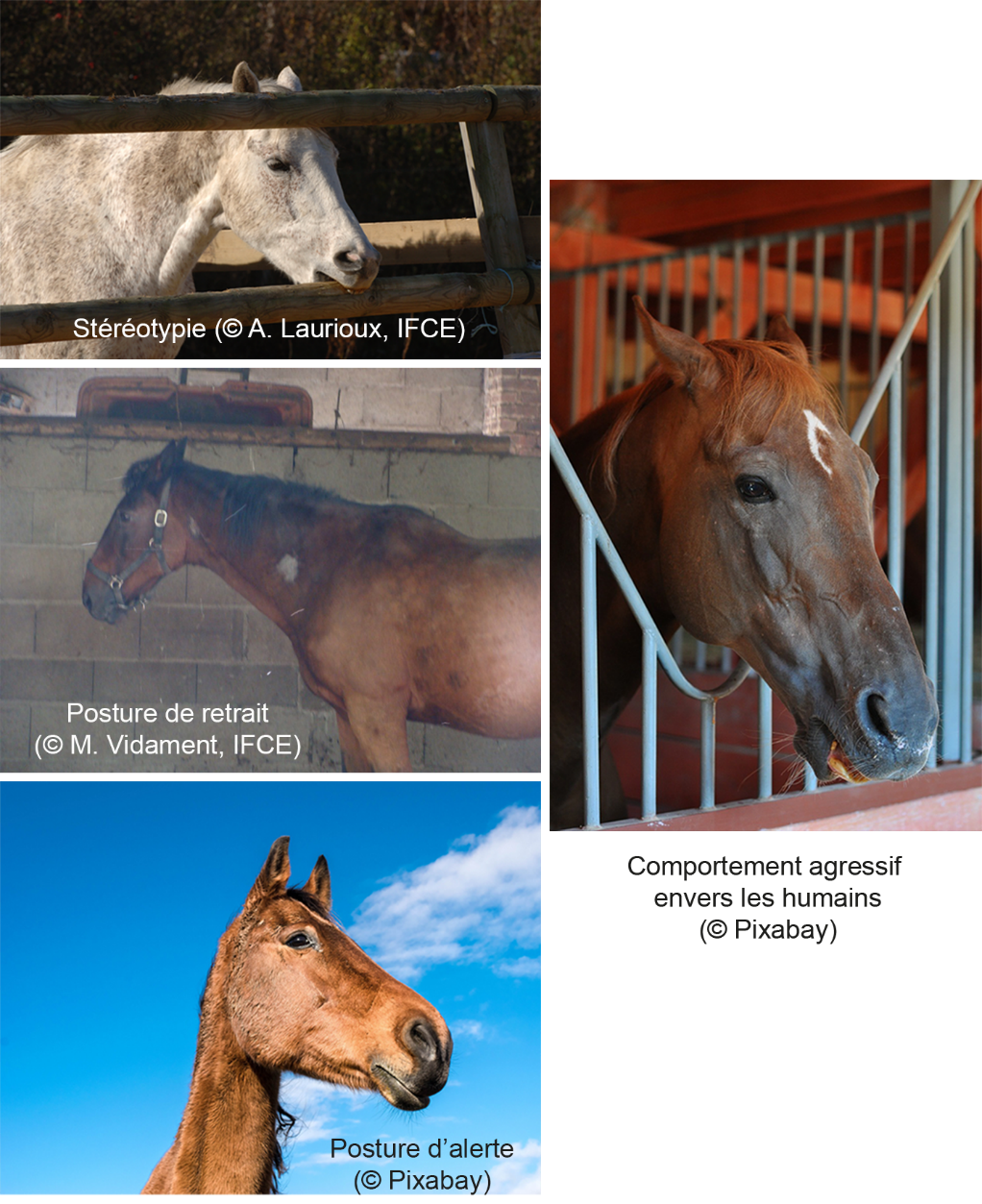

Ainsi, dans la bibliographie, quatre types de comportements et postures ont été identifiés comme reflétant une altération du bien-être des chevaux : les stéréotypies, les comportements agressifs envers les humains, la posture de retrait et les postures d’alerte répétées (figure 1).

Les stéréotypies sont des comportements répétitifs, anormaux, sans but ni fonction apparente. Les plus connues sont le tic à l’air avec ou sans appui (stéréotypie orale) et le tic de l’ours (stéréotypie locomotrice où le cheval se balance d’un antérieur sur l’autre). Toutefois, de nombreux autres comportements anormaux peuvent être observés, comme les mouvements répétitifs de bouche, de langue, de tête, le léchage compulsif des objets, etc. Ils résultent de la frustration de ne pas pouvoir satisfaire des besoins fondamentaux, comme la consommation de fibres végétales, les contacts sociaux et les comportements locomoteurs (Sarrafchi et al., 2013). L’expression de stéréotypies est associée à diverses atteintes du système gastro-intestinal (acidoses, ulcères gastriques, coliques…) (Clegg et al., 2008 ; Wickens & Heleski, 2010).

Les comportements agressifs envers les humains peuvent s’exprimer par des comportements de menace (les oreilles couchées à l’approche d’un humain) jusqu’à des attaques caractérisées (tentatives de morsures). Leur expression est associée à de l’inconfort physique et/ou de la douleur (blessures, atteintes vertébrales chroniques, boiteries) (Fureix et al., 2010). Un état inflammatoire et prépathologique observable par l’activation de gènes spécifiques et une composition particulière du microbiote intestinal ont également été mis en évidence chez des chevaux exprimant ces comportements (Mach et al., 2020 ; Foury et al., 2023).

La posture de retrait caractérise un état d’indifférence envers l’environnement. Elle est associée à d’autres symptômes suggérant un état dépressif. Le cheval se tient immobile, l’encolure horizontale, le regard fixe avec peu de clignements des paupières, la tête et les oreilles non mobiles, ces dernières étant figées en arrière ; il est indifférent aux stimulations de l’environnement visuelles, auditives et tactiles (Fureix et al., 2012). Au contraire, le cheval au repos a les yeux clos ou mi-clos et les oreilles mobiles non figées.

Les indicateurs comportementaux de stress tels que la posture d’alerte sont naturellement exprimés chez les chevaux : l’encolure est portée haute, les oreilles et le regard sont pointés fixement dans une direction, la tension musculaire générale est élevée et le cheval peut souffler et déféquer dans les cas les plus extrêmes. Lorsque cette posture est exprimée d’une manière répétée quels que soient le moment et le contexte, elle pourrait révéler un état interne d’hypervigilance (Young et al., 2012). L’expression de la posture d’alerte est associée à l’activation d’une réponse physiologique de stress et à une perte de condition corporelle au cours du temps (Young et al., 2012 ; Giles et al., 2020).

Plusieurs auteurs mentionnent également la position des oreilles en arrière quand le cheval mange du fourrage comme un indicateur d’altération du bien-être (figure 2) (Lesimple et al., 2016 ; Stomp et al., 2018 ; Lesimple, 2020 ; Briant, 2021).

2. Présentation de trois protocoles d’évaluation du bien-être utilisables pour les chevaux sur le terrain

Les protocoles d’évaluation du bien-être comportent un certain nombre d’indicateurs, relevés sur le cheval et/ou dans son environnement. Les premiers doivent permettre d’accéder au ressenti de l’animal, les seconds aux facteurs de risque et/ou causes d’altération du bien-être.

Les mesures utilisées doivent être valides, fiables et faisables sur le terrain. La validité d’une mesure comprend différentes catégories telles que la validité critérielle (c.-à-d. la précision d’une mesure à s’approcher ou prédire un résultat « gold standard » : « criterion validity ») et de concept (c.-à-d. la capacité d’une mesure à évaluer un état présupposé : « construct validity »). Si la validité critérielle peut être difficilement étudiable en raison de l’absence de réels « gold standard », la validité de concept est plus souvent investiguée (Meagher, 2009). La fiabilité d’une mesure comprend la reproductibilité (fiabilité interobservateurs) et la répétabilité (fiabilité intraobservateurs). Enfin, la faisabilité d’une mesure correspond à sa facilité de mise en œuvre.

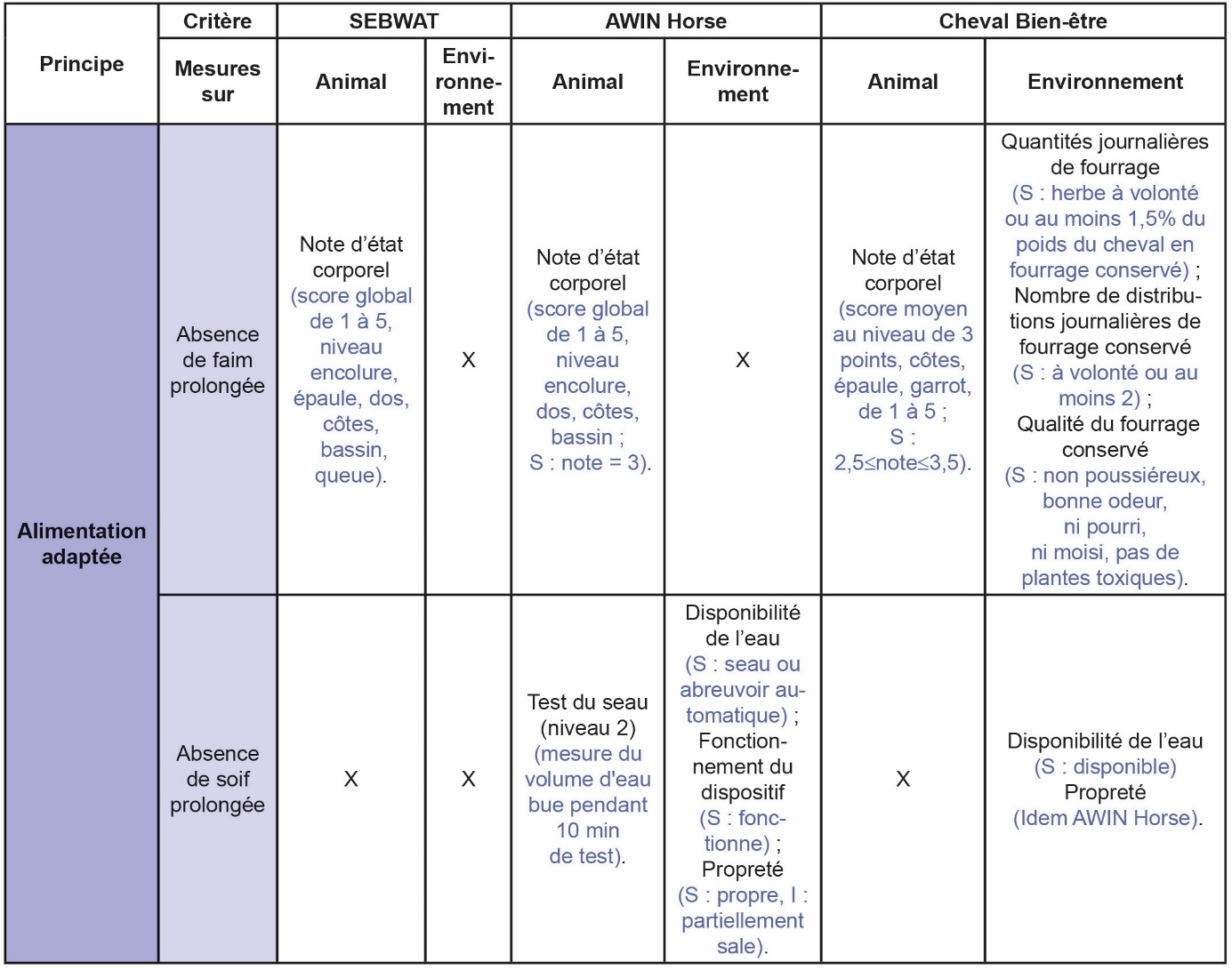

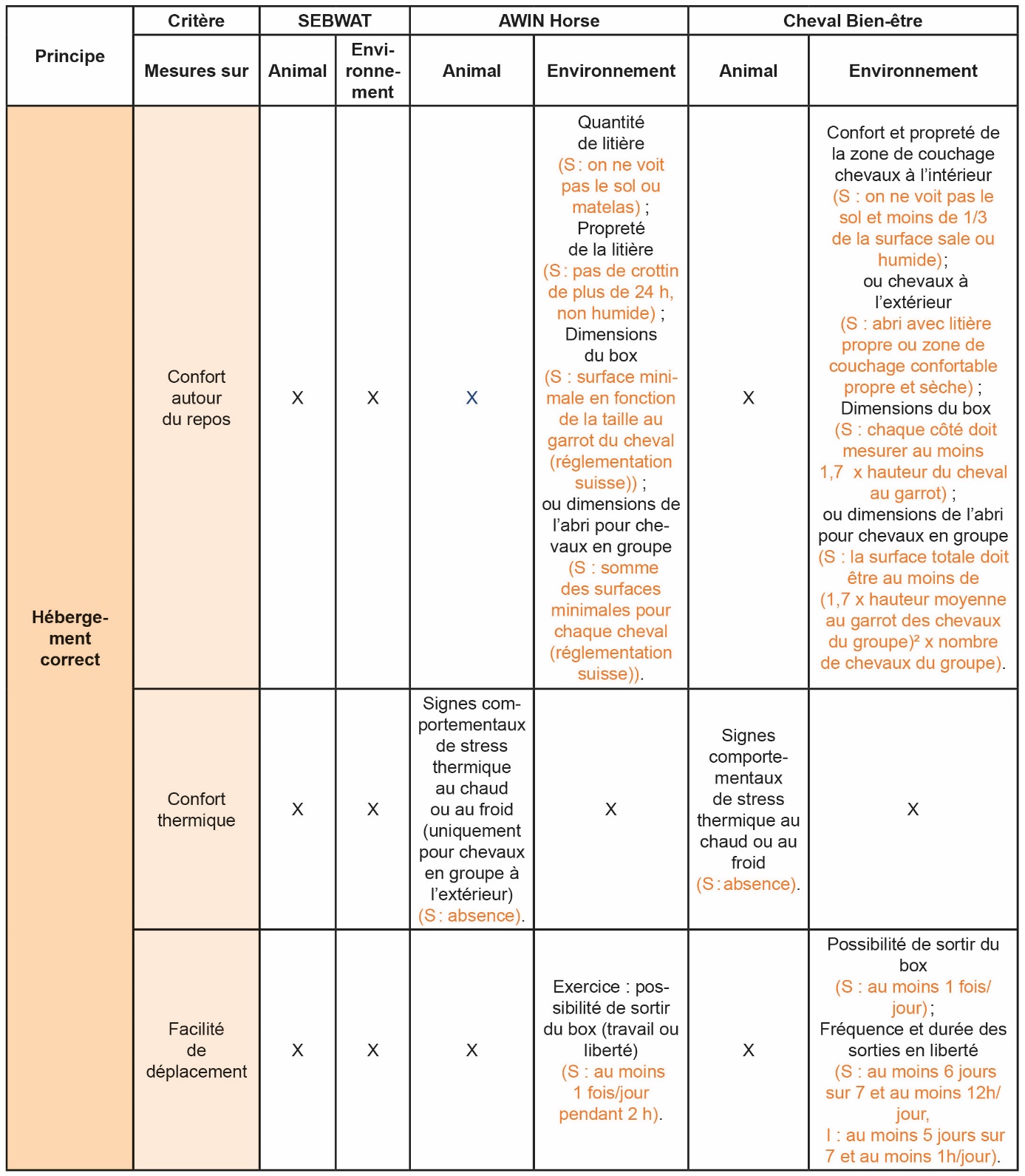

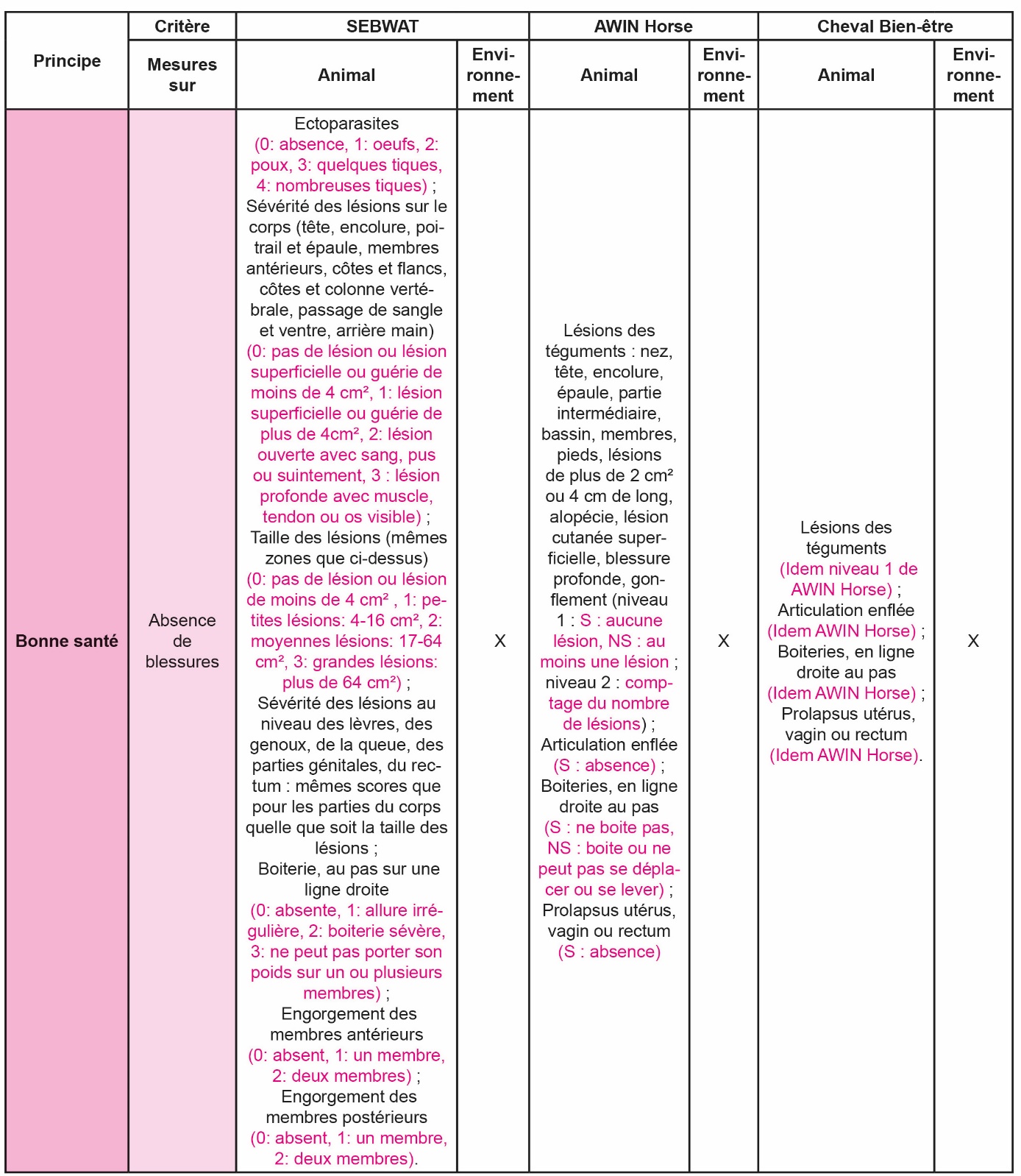

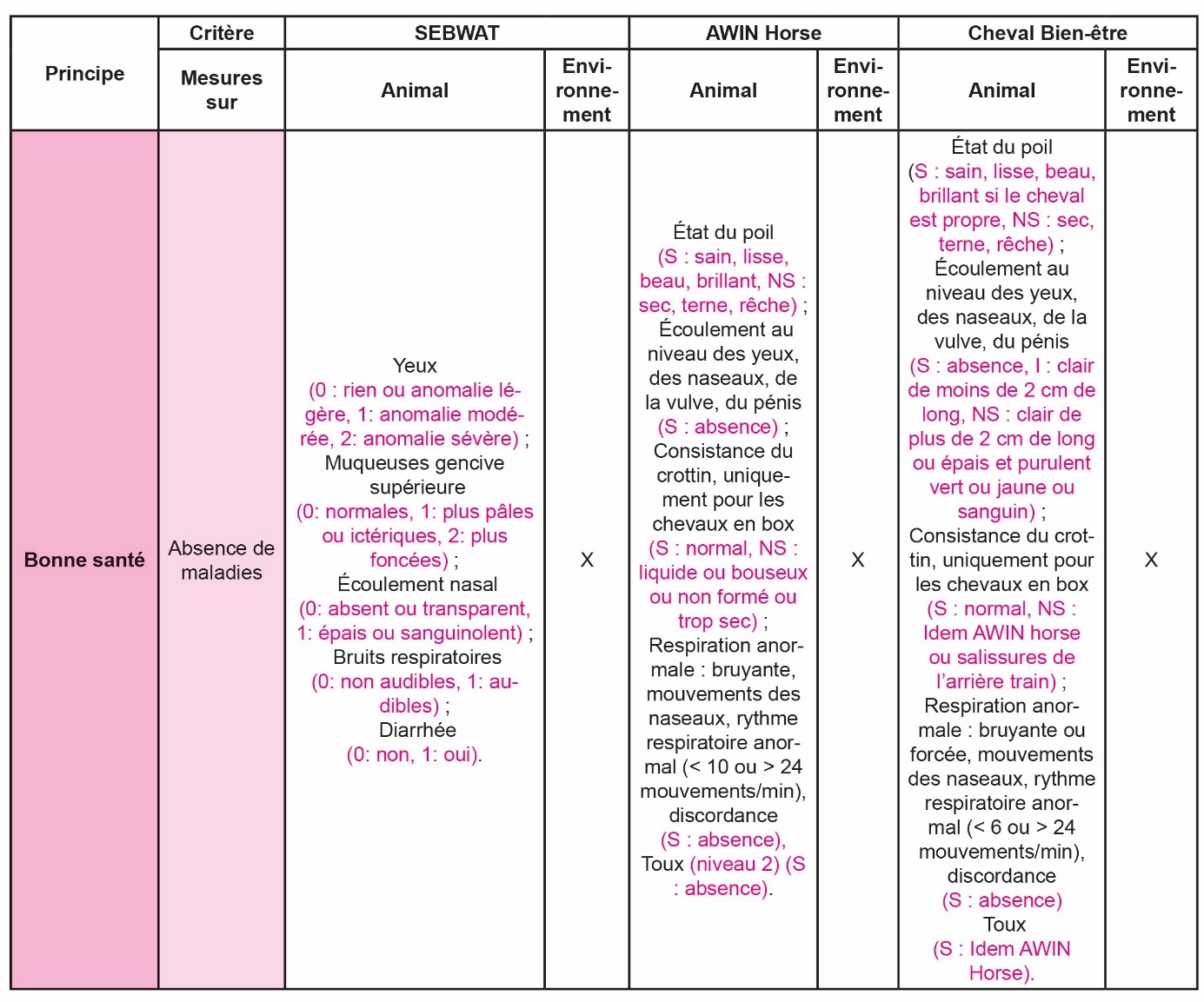

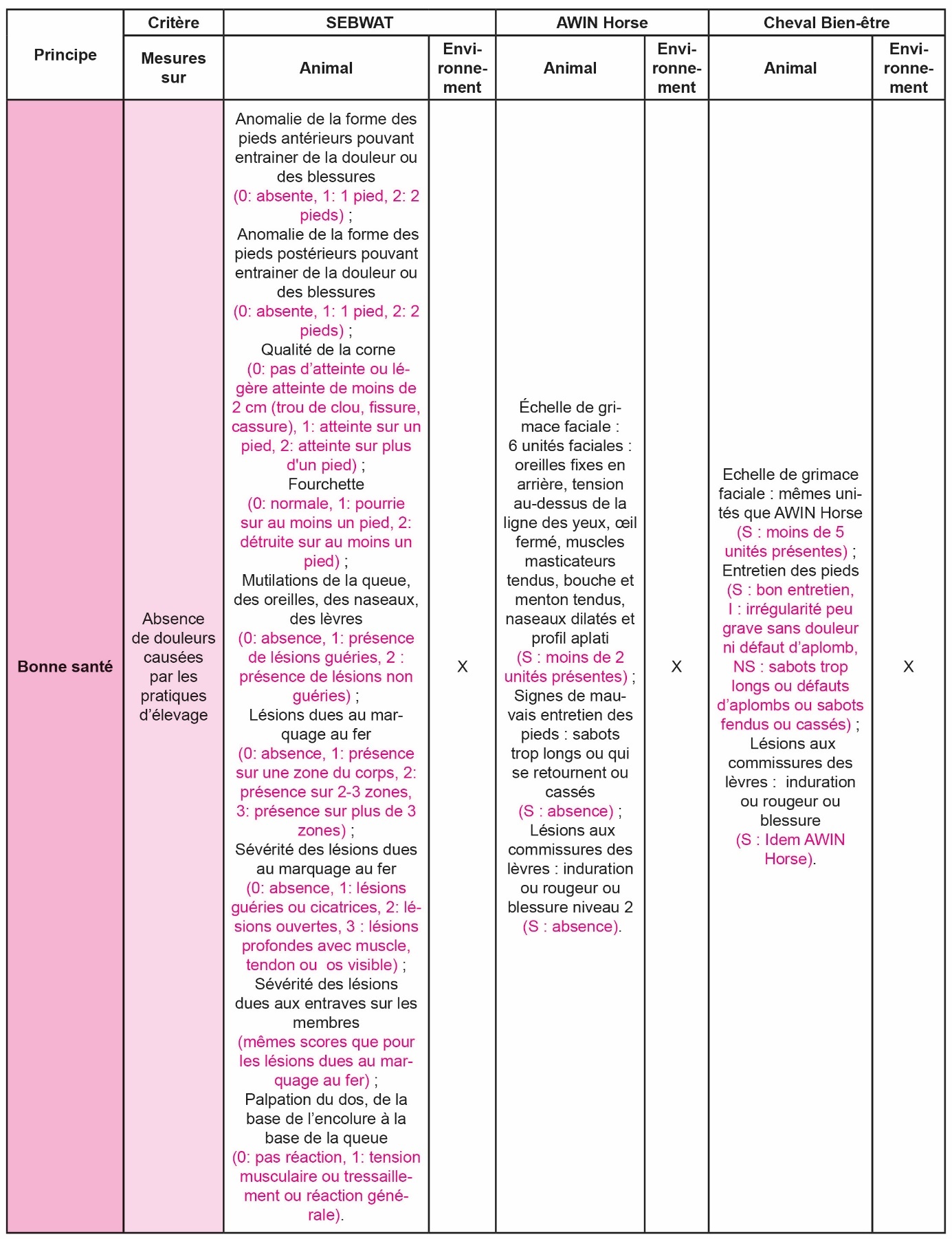

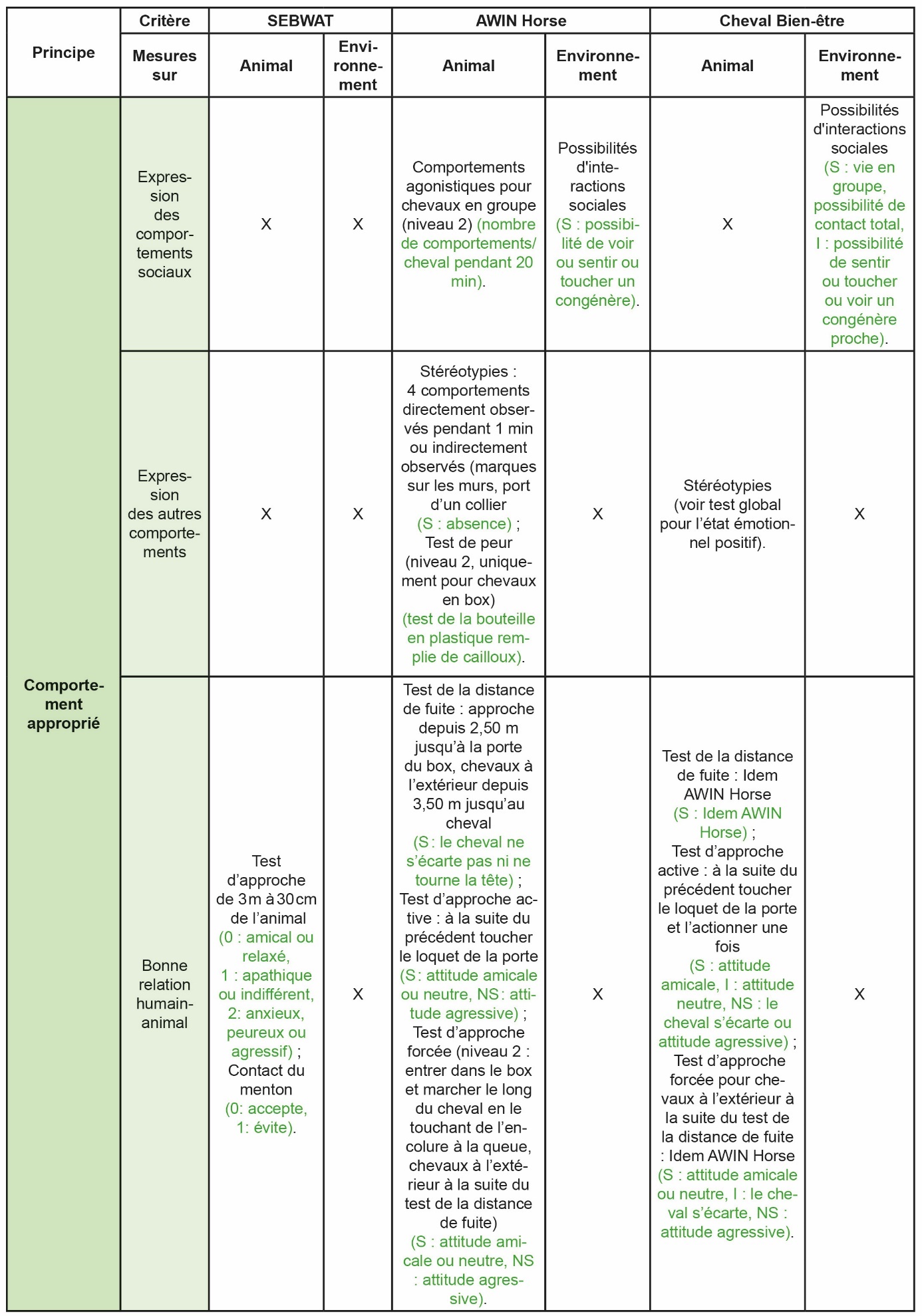

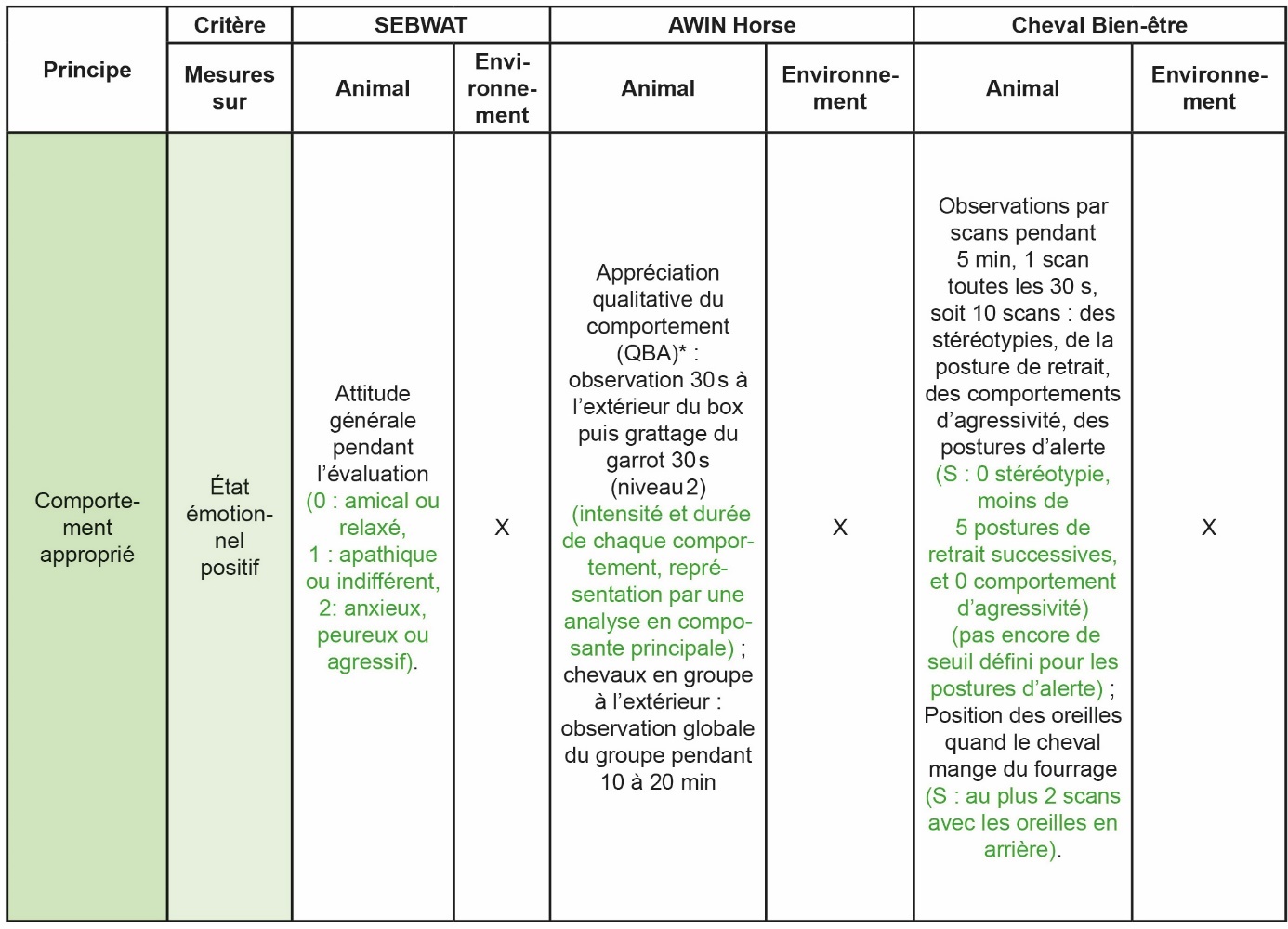

Les indicateurs et leurs scores respectifs, constituant chacun des trois protocoles, sont présentés dans les annexes 1 à 4 (une annexe pour chaque grand principe tel que défini par le Welfare Quality®).

L’évaluation s’applique en général à un groupe d’animaux entretenus dans des conditions semblables, afin de faire évoluer les pratiques de l’exploitation vers une amélioration globale du bien-être du groupe. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire les objectifs sont plutôt une amélioration au niveau d’une région ou d’un pays.

2.1. Le Standardized Equine Based Welfare Assessment Tool

a. Principes du protocole

Le Standardized Equine Based Welfare Assessment Tool (SEBWAT) est applicable à tous les équidés utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, le travail agricole, le travail monté et les cérémonies. Il est issu d’une collaboration entre l’ONG Institut Brooke et l’Université de Bristol.

Les objectifs du SEBWAT sont multiples : i) évaluer le bien-être des animaux pour en informer leurs détenteurs, ii) identifier les besoins et prioriser les actions nécessaires dans un objectif d’amélioration, iii) suivre les actions des associations ou institutions qui œuvrent dans ce domaine et iv) orienter les programmes de recherche ou les décisions politiques.

L’évaluation doit être rapide sans perturber le travail des animaux et réalisable dans des conditions de terrain difficiles (accès, conditions climatiques, instabilité politique…). Les animaux, souvent harnachés, sont évalués pratiquement sans les toucher.

Les évaluateurs reçoivent une formation préalable puis bénéficient de sessions de remise à niveau. Ils disposent d’un guide pratique illustré avec des descriptions précises pour attribuer les scores.

Les résultats sont donnés pour chaque indicateur en pourcentages d’animaux pour les différents scores. Une base de données recueille l’ensemble des résultats des évaluations.

b. Validation, fiabilité et faisabilité des mesures

Le protocole comporte une quarantaine d’indicateurs uniquement relevés sur les animaux (annexes 1 à 4). Leurs scores sont souvent plurinomiaux pour optimiser la sensibilité des mesures.

La liste de ces indicateurs et leurs seuils ont été établis par un groupe d’experts sur la base des atteintes les plus fréquemment rencontrées dans les régions concernées.

À notre connaissance, les mesures n’ont pas fait l’objet d’études de validation spécifiques.

En revanche, la reproductibilité des mesures a été évaluée comme i) moyenne pour l’évaluation de certaines blessures (uniquement pour les chevaux), le score d’état corporel, le test d’approche et le test de contact du menton et ii) faible pour la qualité de la corne, les lésions à la pointe du jarret, les lésions des membres dues au harnachement et les anomalies de couleur des muqueuses (Burn et al., 2009). La répétabilité des mesures ne semble pas avoir été testée.

Un animal est évalué en 5 à 10 minutes, ce qui rend le protocole réalisable lorsque les animaux font une pause pendant le travail.

c. Résultats d’évaluations de terrain

Plus de 72 000 équidés ont été évalués entre 2010 et 2016 dans 11 pays d’Asie du Sud, d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, d’Amérique centrale et du Moyen Orient (Sommerville et al., 2018).

Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont les boiteries, les blessures dues au harnachement, les brûlures et mutilations, la maigreur, les pieds en mauvais état et une mauvaise relation à l’humain, la fuite ou l’agressivité étant plus marquées lors des approches plus invasives (test de contact du menton).

2.2. Le protocole AWIN Horse

a. Principes du protocole

Le protocole AWIN Horse est destiné à l’évaluation des chevaux et poneys à partir de deux ans et dans tous les types d’hébergements (Dalla Costa et al., 2016a ; Czycholl et al., 2019).

Il comprend deux niveaux d’évaluation. Le niveau 1 permet l’évaluation des animaux avec très peu de manipulations et un rendu immédiat des résultats au détenteur. Un échantillonnage est réalisé en fonction du nombre d’animaux présents sur l’exploitation. Le niveau 2 est effectué sur tous les animaux, en cas de non-respect de la réglementation, pour approfondir l’évaluation en cas de mauvais résultats du niveau 1 ou lorsqu’il n’y a qu’un seul individu.

Le protocole est réalisé par des personnes préalablement formées et entraînées, notamment les vétérinaires effectuant les contrôles réglementaires.

Les résultats sont donnés en pourcentages de chevaux « satisfaisants » pour chaque indicateur avec positionnement par rapport à une population de référence (350 chevaux évalués en Italie et en Allemagne) (Dalla Costa et al., 2017).

Le protocole est disponible sous forme d’un guide pratique imprimable en anglais, avec description de chaque indicateur, illustré de nombreuses photos. Il est associé à une application mobile en anglais disponible sur Google play.

b. Validation, fiabilité et faisabilité des mesures

Le niveau 1 comprend 18 indicateurs répartis dans les 12 critères du Welfare Quality®, dont 13 relevés sur les animaux et 5 relatifs à l’environnement (annexes 1 à 4). Le niveau 2 comprend 25 indicateurs, avec 7 indicateurs supplémentaires relevés sur les animaux, dont l’appréciation qualitative du comportement (QBA : qualitative behaviour assessment). Le QBA (Wemelsfelder, 2007) est basé sur une courte observation destinée à fournir une appréciation subjective de l’état émotionnel de l’animal à l’aide de qualificatifs du langage courant comme amical, apathique, agressif, etc. (Minero et al., 2018). Pour la majorité des indicateurs les scores sont binomiaux (« satisfaisant »/« non satisfaisant »).

La majorité des indicateurs a été choisie à partir d’une revue bibliographique portant sur leur validation (validité critérielle) et les avis d’un groupe de scientifiques spécialisés sur la thématique du bien-être des équidés (Dalla Costa et al., 2014b).

La validité de concept n’a été étudiée que par la suite (Dany et al., 2017). Ainsi, le protocole a été appliqué à deux groupes de 13 juments poneys hébergées dans deux conditions distinctes pendant quatre semaines : soit en conditions supposées optimales au regard des besoins fondamentaux des animaux (lot en groupe en pâture adaptée aux besoins des animaux), soit en conditions supposées de bien-être altéré (lot confiné en petites stalles avec restrictions de fourrage, de mouvement et de contacts sociaux). Le niveau de bien-être permis par les deux conditions a été validé grâce à des observations comportementales et des mesures physiologiques. En conditions restreintes, il a été observé une diminution des temps d’alimentation et de repos, une augmentation des comportements d’alerte et des stéréotypies (38 % des juments en conditions restreintes contre 0 % en conditions optimales), et au bout des quatre semaines, une augmentation des taux plasmatiques de cortisol, ainsi qu’une tendance à la diminution de certaines lignées de cellules sanguines (globules blancs, neutrophiles et monocytes). Ces différents effets ont été rapportés par plusieurs auteurs pour des chevaux en état de bien-être altéré et interprétés comme des effets de stress (Lansade et al., 2014 ; Yarnell et al., 2015 ; Placci et al., 2020 ; Seabra et al., 2023).

Ainsi, les indicateurs de bientraitance présents dans le protocole AWIN Horse ont bien permis de relever les atteintes à la bientraitance pour le lot confiné avec une surface disponible par cheval, une fréquence des sorties du box et des relations sociales insuffisantes. En revanche, pour les indicateurs relevés sur les chevaux, les seuls qui différaient entre les deux lots étaient la relation humain-cheval (améliorée dans le lot en état de bien-être altéré) ainsi que certains qualificatifs du QBA, les animaux étant plus mal à l’aise, et moins relaxés dans le lot confiné. Aucune stéréotypie n’a été constatée pendant la minute d’observation continue, ce qui suggère une sous-détection au vu des résultats obtenus avec les observations comportementales.

Ces résultats questionnent donc certains aspects de la validité de plusieurs mesures du protocole AWIN Horse.

Dans une autre étude (Ruet et al., 2022), la validité critérielle de certaines mesures du protocole AWIN Horse a été investiguée en cherchant des corrélations avec une méthode d’observation par scan sampling de quatre types de comportements et postures majeurs révélateurs de mal-être (voir partie 1), sur plus de 200 chevaux hébergés en box et pendant plusieurs mois. Cette méthode d’observation consiste à relever la présence ou l’absence de l’un des comportements et postures et à répéter l’observation à intervalles de temps régulier (dans cette étude, cinq observations/jour réparties tout au long de la journée pendant 50 jours non consécutifs sur une période de six mois). Les fréquences d’expression de chacun des types de comportements et postures (calculées sur la base du nombre total d’observations récoltées) ont été corrélées aux résultats des mesures évaluant des indicateurs similaires au sein du protocole AWIN Horse. Des corrélations faibles à moyennes, bien que significatives, ont été observées pour les stéréotypies (présence/absence lors d’une observation continue d’une minute dans le protocole AWIN Horse) et les comportements agressifs envers les humains (présence/absence dans le test d’approche et score sur l’adjectif « agressif » du QBA, dans le protocole AWIN Horse). En revanche, aucune corrélation n’a été observée entre les fréquences des postures de retrait et le score de l’adjectif « apathique » dans le QBA dans le protocole AWIN Horse. De même, aucune corrélation n’a été observée entre les fréquences des postures d’alerte et le score de l’adjectif « alarmé » dans le QBA dans le protocole AWIN Horse. De plus, la méthode d’observation par scan sampling a été plus sensible pour détecter les chevaux exprimant des stéréotypies (au moins un comportement observé) (scans : 29 % des chevaux, AWIN Horse : 7 % des chevaux) et des comportements agressifs envers les humains (scans : 43 % des chevaux, AWIN Horse : 9 % des chevaux dans le QBA et 15 % des chevaux dans le test d’approche). Enfin, les scans présentent l’avantage de relever des postures spécifiques (les postures de retrait et d’alerte) plutôt que des attitudes plus générales, ce qui permet théoriquement d’améliorer la reproductibilité de la mesure grâce à une définition plus précise des observables pertinents.

L’évaluation de ces quatre types de comportements et postures apparaît donc plus sensible avec la méthode des scans qu’avec les mesures proposées dans le protocole AWIN Horse.

La reproductibilité des mesures du protocole AWIN Horse a été investiguée dans deux études distinctes (Dany et al., 2017 ; Czycholl et al., 2019). Elle est globalement bonne à très bonne pour la majorité des indicateurs de bientraitance et pour certains indicateurs relevés sur les animaux (note d’état corporel, toux, état du poil, écoulements oculaires, prolapsus, consistance des crottins et lésions cutanées, stéréotypies, tests de relation humain-cheval et certains qualificatifs du QBA). Toutefois, Czycholl et al. (2019) font état d’une reproductibilité moyenne pour la respiration anormale, les écoulements nasaux et les articulations enflées, et faible à moyenne pour la détection des lésions cutanées au niveau de la tête et les qualificatifs négatifs du QBA.

Dans les deux études, la mesure de la grimace faciale soulève des questions. Cet indicateur consiste à observer six unités faciales présentes en cas de douleur aiguë, avec un seuil de deux unités présentes (Dalla Costa et al., 2014a). Or, selon les deux études, trois unités faciales ressortent avec une reproductibilité faible : la fermeture de l’œil, la tension au-dessus de la ligne des yeux et la contraction des mâchoires. Dans deux autres études (Dalla Costa et al., 2016b, 2018), l’observation des six unités sur des chevaux après castration ou atteints de fourbure a montré une bonne reproductibilité pour la position des oreilles et la fermeture de l’œil, mais une reproductibilité variable à faible pour les autres unités.

La répétabilité des mesures, effectuée sur deux jours successifs, est bonne à très bonne pour tous les indicateurs sauf pour les lésions cutanées et le test d’approche forcée (Dany et al., 2017). Toutefois, Ruet et al. (2022) notent que la répétabilité des mesures des stéréotypies, du test d’approche et du QBA est faible à moyenne pour un pas de temps de trois mois entre deux évaluations.

Le niveau 1 de l’évaluation requiert cinq minutes par cheval, avec très peu de manipulations, et le niveau 2 demande 11 à 25 minutes par cheval, ce qui rend le protocole faisable sur le terrain. Par ailleurs, la faisabilité a été jugée satisfaisante lors d’une consultation des détenteurs et des praticiens via des enquêtes en ligne et des entretiens en face-à-face (Dalla Costa et al., 2016a).

c. Résultats d’évaluations de terrain

Deux évaluations ont été réalisées par des évaluateurs entraînés : en Italie et en Allemagne sur 350 chevaux de sport et de loisir hébergés majoritairement en box individuel (Dalla Costa et al., 2017) et en Allemagne sur 435 chevaux hébergés dans différents systèmes (types d’hébergements non précisés par les auteurs) (Czycholl et al., 2019). Dans les deux études, les principaux problèmes de bien-être identifiés étaient : un état corporel trop élevé, une durée de confinement en box trop longue et une insuffisance des contacts sociaux. Dans la première étude, 20 % des chevaux présentaient des stéréotypies, ce qui est compatible avec la restriction des mouvements et des contacts sociaux, alors que cela ne concernait que 0,45 % des animaux dans la seconde étude, ce qui peut être attribué à un manque de sensibilité du test ou au fait que tous les chevaux n’étaient pas confinés en box. Et, de façon surprenante dans la seconde étude, plus de 90 % des animaux ont montré une attitude agressive lors du test d’approche forcée contre seulement 3,4 % dans la première.

2.3. Le protocole Cheval Bien-être

a. Principes du protocole

Le protocole Cheval Bien-être (CBE) est destiné aux chevaux et poneys pubères. Il est issu d’une collaboration entre l’IFCE (Institut français du cheval et de l’équitation), INRAE et l’Université de Milan. Rédigé en français, il est largement inspiré du protocole AWIN Horse, enrichi des récentes connaissances scientifiques. Il est associé à une application mobile gratuite.

Contrairement au protocole AWIN Horse essentiellement destiné aux vétérinaires chargés des contrôles, le protocole CBE est destiné à tous les détenteurs qui n’ont pas forcément l’expertise de praticiens experts. Le guide pratique et l’application ont donc été conçus pour être facilement utilisés, avec accès à des supports d’information et de formation régulièrement renouvelés : fiches pratiques, conférences, formations à distance ou en présentiel.

Le guide pratique présente les conditions de l’évaluation et décrit l’ensemble des indicateurs ainsi que la façon de les évaluer. Tout au long de sa saisie avec l’application, l’utilisateur peut avoir accès à des rubriques d’aide sous forme de textes ou de photographies, afin d’améliorer au maximum la fiabilité de l’évaluation. L’application donne accès à une plateforme de science participative sur laquelle peuvent être transmis de façon anonyme les résultats des évaluations. Les données sont utilisées à des fins scientifiques pour suivre en temps réel les résultats des évaluations (à ce jour plusieurs centaines d’animaux) et concevoir en conséquence les programmes d’action et de recherche.

b. Choix des indicateurs

Afin d’effectuer une évaluation la plus complète possible, le protocole CBE a repris la majorité des indicateurs du niveau 2 du protocole AWIN Horse et tous les animaux d’une structure donnée sont évalués. Le protocole CBE comporte les quatre principes, les 12 critères du Welfare Quality® et 31 indicateurs spécifiques (annexes 1 à 4).

Certains indicateurs du protocole AWIN Horse ont été conservés sans modification (nature de la mesure et seuil) même si certains aspects de leur validation nécessiteraient encore d’être investigués. D’autres indicateurs ont été modifiés ou ajoutés afin d’améliorer la précision des mesures ou de mieux prendre en compte les connaissances scientifiques. D’autres, enfin, ont été supprimés.

Indicateurs modifiés :

– Écoulements, état des pieds, test d’approche active. Afin d’améliorer la précision des mesures, un niveau « intermédiaire » a été ajouté aux scores « satisfaisant » et « non satisfaisant ».

– Note d’état corporel. Si pour AWIN Horse le score est obtenu globalement par l’évaluation de quatre parties du corps, pour CBE c’est une moyenne pondérée de trois notes, correspondant aux trois parties du corps reconnues comme étant les plus significatives : les côtes, l’arrière de l’épaule et le garrot. De plus, si pour AWIN Horse ce score est considéré comme satisfaisant à 3, il est élargi de 2,5 à 3,5 pour CBE, ce qui est moins restrictif tout en correspondant à un bon niveau de bien-être.

– Dimensions du box ou de la surface de couchage. Le protocole AWIN Horse prévoit une surface minimale de box, en fonction de la taille de l’animal au garrot et par échelle d’intervalle. Or, à notre connaissance, les études disponibles ne permettent pas de définir quelle taille de box est favorable au bien-être des animaux. Selon les recommandations des scientifiques de la plateforme européenne sur le bien-être animal (EU platform on Animal Welfare, 2019), les box individuels doivent être adaptés à la taille des chevaux, afin que chaque cheval puisse facilement et sans risque de se blesser, se tenir debout en position naturelle, se retourner, se coucher en position latérale (seule position permettant d’atteindre les stades de sommeil profond et paradoxal où le cheval peut bouger les membres) et se relever. Les dimensions correspondantes ont été fournies dans un rapport présenté aux autorités danoises pour l’adaptation de la loi (Christensen, communication personnelle) : chaque côté du box ne doit pas mesurer moins de 1,7 fois la hauteur du cheval au garrot (la longueur d’un cheval étant d’environ 1,5 fois sa hauteur au garrot). Ce sont ces dimensions qui ont été retenues pour le protocole CBE. Pour les chevaux en groupe, ces dimensions sont à multiplier par le nombre de chevaux du groupe.

– Les indicateurs quantité et propreté de la litière ont été remplacés par des indicateurs relatifs au confort et à la propreté de la zone de couchage, afin de prévoir le cas des chevaux hébergés à l’extérieur.

– Propreté de la litière. AWIN Horse accepte les matelas nus, or les chevaux préfèrent les matelas avec une petite couche de paille (Baumgartner et al., 2015), ce qui est pris en compte dans CBE.

– Facilités de déplacement. Le protocole CBE comporte deux indicateurs pour cette mesure : la fréquence des sorties à l’extérieur du box : l’animal doit sortir tous les jours du box, que ce soit pour travailler ou se déplacer en liberté (indicateur et seuil identiques à AWIN Horse) ; la fréquence et la durée des sorties en liberté (non considéré dans AWIN Horse) qui comporte trois modalités définies selon la bibliographie : l’indicateur est « satisfaisant » si l’individu sort au moins 12 heures par jour, six ou sept jours par semaine, « non satisfaisant » s’il sort moins d’une heure par jour et/ou moins de cinq jours par semaine, « intermédiaire » dans les autres cas.

– Évaluation de la grimace faciale. En raison de la variabilité importante de détection de certaines de ses unités dans le protocole AWIN Horse et du seuil très bas de cet indicateur (plus d’une unité), ce seuil a été fixé à au moins cinq unités présentes sur les six, afin d’avoir une grimace faciale globale évidente et de limiter les faux positifs.

– Interactions sociales. Dans AWIN Horse, l’importance des contacts totaux n’est pas prise en compte. L’indicateur du protocole CBE comporte ainsi trois modalités : « satisfaisant » quand l’animal vit en groupe ; « intermédiaire » s’il peut toucher, sentir ou avoir un contact visuel proche avec un congénère ; « non satisfaisant » s’il n’a aucune de ces possibilités.

– Stéréotypies. L’observation de ces comportements a été modifiée et intégrée au test d’évaluation des états émotionnels négatifs (voir ci-après).

Indicateurs ajoutés :

– Fourniture de fourrage. Les indicateurs quantité journalière de fourrage (au moins 1,5 % du poids du cheval en matière sèche), nombre de distributions quotidiennes (au moins deux distributions par jour) et qualité du fourrage ont été ajoutés.

– Indicateurs d’état émotionnel : i) la position des oreilles quand le cheval mange du fourrage. Cet indicateur a été intégré au protocole CBE sous forme d’une observation spécifique par scans. L’observation est effectuée pendant un moment calme quand l’animal mange du fourrage et hors distribution de concentrés. La position des oreilles est relevée pendant une période d’observation de cinq minutes, au cours de laquelle un scan est réalisé toutes les 30 secondes (soit 10 observations par individu). Le résultat de l’observation est considéré comme « satisfaisant » si un maximum de deux observations avec les oreilles en arrière est observé (soit 20 %). Ce seuil a été fixé sur la base de deux études de terrain ayant comparé l’état de bien-être de chevaux hébergés en box individuels ou au pâturage. L’altération du bien-être des chevaux en box était associée à la position d’oreilles en arrière quand ils mangeaient du fourrage dans plus de 20 % des scans, versus 0 à 7 % pour les chevaux au pâturage (Stomp et al., 2018 ; Briant, 2021). ii) quatre comportements et postures révélateurs de mal-être. La mesure de ces quatre types de comportements et postures précédemment décrits a été intégrée au protocole CBE sous forme d’une observation par scans, pendant cinq minutes (un scan toutes les 30 secondes), comparable à celle mise au point pour l’observation de la position des oreilles. L’objectif était d’augmenter la durée totale d’une minute prévue initialement pour la détection des stéréotypies dans le protocole AWIN Horse et de conserver une méthodologie semblable pour les deux observations comportementales afin de faciliter la mise en œuvre par les utilisateurs. Cette observation doit impérativement être réalisée indépendamment des autres mesures sur le cheval et à distance, car elle doit renseigner sur le ressenti de l’animal dans son environnement habituel. Elle est effectuée pendant un moment calme, hors distribution de nourriture, et quand le cheval ne mange pas (sauf si herbe ou foin à volonté). Les quatre types de comportements et postures sont relevés conjointement. Il est possible d’observer plusieurs chevaux à la fois. Une fois habitués au passage de l’évaluateur, les chevaux n’y prêtent plus attention, sauf les chevaux agressifs qui manifestent ce comportement et peuvent parfois se jeter sur la porte du box. Le résultat de l’observation est considéré comme « satisfaisant » si aucune stéréotypie (seuil identique au protocole AWIN Horse) et aucun comportement agressif envers les humains ne sont observés, ainsi qu’un maximum de quatre postures de retrait successives (seuil fixé sur la base de Fureix et al. (2012) où la durée de ce comportement était au maximum de 97 secondes). Concernant les postures d’alerte, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas encore de définir un seuil indiquant un état de bien-être dégradé. Il s’agit cependant d’un signe d’appel à surveiller par le détenteur si le cheval exprime souvent ce comportement.

Indicateurs supprimés :

Il s’agit du test de soif et du test de peur, jugés délicats à mettre en œuvre par des détenteurs non spécialistes. Il en est de même de la mesure des comportements agonistiques, pour les chevaux en groupe, qui nécessite des connaissances minimales en éthologie et double quasiment la durée de déroulement du protocole. Enfin, le QBA n’a pas été intégré en raison de la reproductibilité et de la répétabilité faibles de certains de ses qualificatifs et de ses difficultés d’interprétation pour les non-spécialistes.

c. Validation, fiabilité et faisabilité des mesures

Concernant les indicateurs modifiés ou ajoutés, certains aspects de leur validation nécessitent encore des investigations.

Concernant plus particulièrement les indicateurs d’état émotionnel négatif :

– La mesure de la position des oreilles quand le cheval mange du fourrage a été mise en place sur la base d’observations effectuées sur des juments placées en condition de bien-être altérées (Briant, 2021). Dans cette étude, les pourcentages de scans avec les oreilles en arrière évalués par scan sampling pendant deux heures par jour (un scan toutes les 10 minutes) et pendant cinq jours étaient très significativement corrélés avec le pourcentage de scans effectués au cours de la mesure de cinq minutes (un scan toutes les 30 secondes) intégrée dans CBE. Cette mesure est reproductible et répétable (Briant, communication personnelle). La durée d’observation courte la rend faisable dans la conduite globale du protocole d’évaluation.

– Concernant l’évaluation des quatre types de comportements et postures révélateurs de mal-être, la validité et la reproductibilité de la mesure doivent encore être investiguées. Néanmoins, la méthode des scans montre une répétabilité relativement bonne (Ruet et al., 2022) et demeure faisable, ce qui encourage la présence d’une mesure de ce type au sein d’un protocole d’évaluation du bien-être des équidés.

d. Mise en œuvre du protocole

Le protocole CBE (fiche technique + guide d’utilisation + grille d’évaluation + application mobile gratuite) est disponible en ligne :

https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/outils-de-simulation/application-cheval-bien-etre/

Les résultats de l’évaluation sont donnés, pour chaque indicateur et sur l’ensemble de l’effectif évalué, par le pourcentage d’animaux « satisfaisants » (automatiquement généré par l’application).

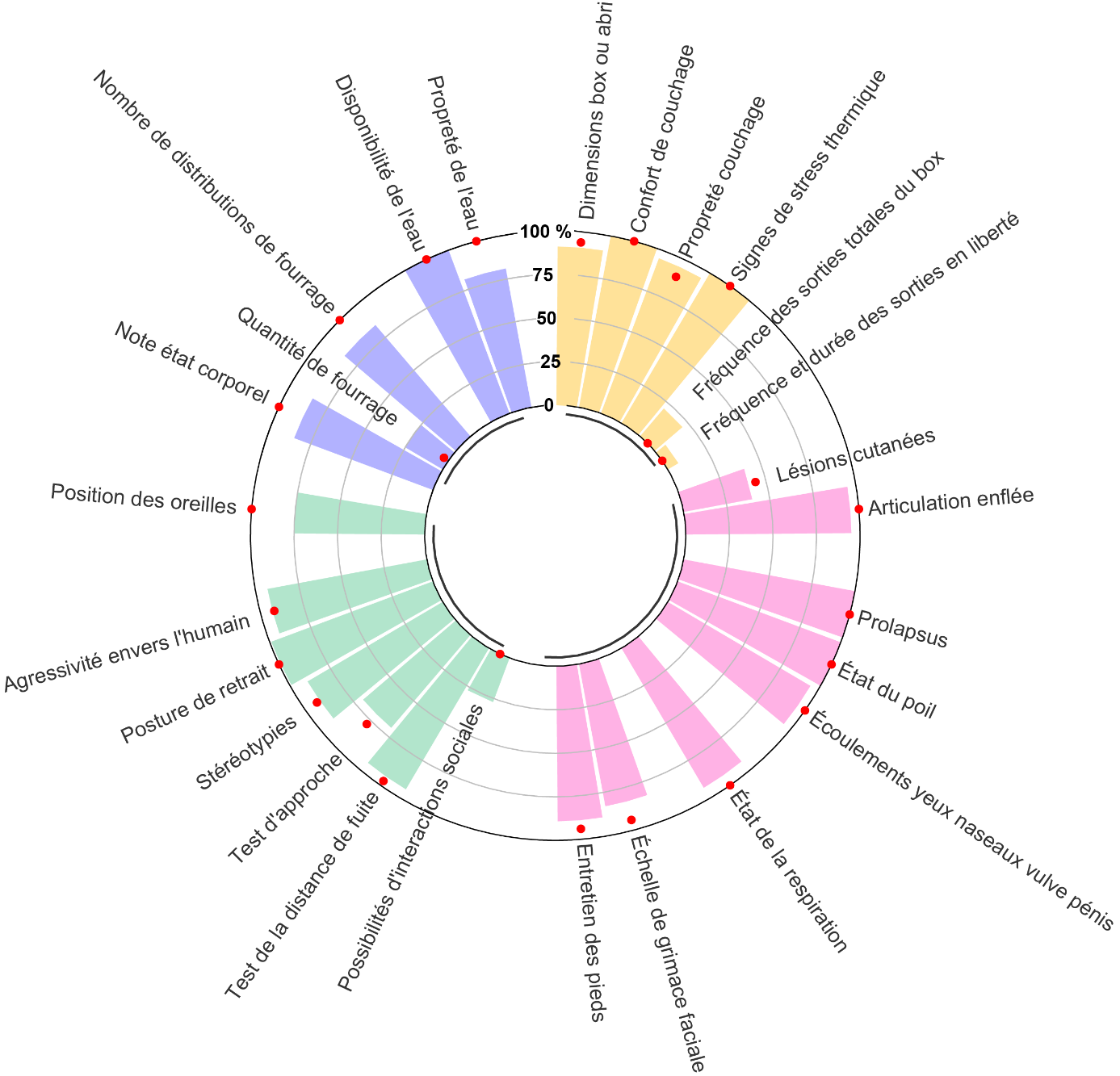

Les résultats sont présentés sous forme d’un graphique, les indicateurs étant regroupés par principe. Cela permet d’identifier facilement les indicateurs améliorables et de comparer par exemple des types d’hébergement à un instant T ou l’évolution dans un groupe d’animaux. Un exemple est donné avec la figure 3 pour des chevaux en box (Humbel et al., 2020). Les barres d’histogrammes représentent les résultats regroupés de quatre exploitations et les points, les résultats d’une des exploitations, ce qui permet de comparer les résultats d’une exploitation à ceux d’un plus grand nombre d’individus.

Ces résultats peuvent déboucher sur une réflexion permettant d’adapter les pratiques. En effet, si pour un indicateur donné le pourcentage d’animaux « non satisfaisants » est élevé, cela signifie que les pratiques mises en œuvre sur le groupe ont un effet défavorable sur cet indicateur.

Le protocole peut également être utilisé pour un seul individu, mais il est moins pertinent pour évaluer les bonnes pratiques. Par exemple, un animal peut être maigre, sans que cela soit lié aux pratiques mises en œuvre.

Figure 3 : Évaluation du bien-être de chevaux en box avec le protocole CBE.

e. Résultats d’évaluations de terrain

Au total, plus de 850 évaluations de chevaux ont été effectuées, au cours d’études scientifiques, dans différents systèmes d’exploitation (Humbel et al., 2020 ; Briant & Lorcet, 2022 ; Leleu & Briant, 2022 ; Dai et al., 2023) : box, prairies, parcours, centre expérimental, écuries d’entraînement de trotteurs de course, écuries actives et logements sur pistes.

Ce sont les chevaux en box qui présentent l’état de bien-être le plus altéré avec des restrictions de leurs besoins fondamentaux. Ces restrictions sont associées à une altération de leur état émotionnel, avec des prévalences d’expression plus élevées des quatre comportements et postures de mal-être et des positions des oreilles orientées vers l’arrière pendant la consommation de fourrage (près de 30 % des animaux).

Les chevaux hébergés à l’extérieur en groupe bénéficient d’un bon respect de leurs besoins fondamentaux. Il est associé à un état émotionnel « satisfaisant » puisque les comportements et postures de mal-être sont très rarement observés avec un indicateur de position des oreilles « non satisfaisant » pour seulement 12 % des animaux.

La santé apparaît globalement bonne dans tous les types de structures. Toutefois, une proportion significative d’animaux présente une note d’état corporel trop élevée, attribuable à des rations trop riches par rapport à l’exercice demandé.

3. Discussion

3.1. Comparaison du protocole SEBWAT et des protocoles AWIN Horse et CBE

Le protocole SEBWAT comporte uniquement des indicateurs relevés sur l’animal, contrairement aux deux autres protocoles qui comportent en plus des indicateurs de bientraitance. Or, les indicateurs de bientraitance permettent d’identifier des facteurs de risque ou des causes d’altération du bien-être. Par exemple, un cheval peut être agressif pour de multiples raisons dont le non-respect de ses besoins fondamentaux qui pourraient être vérifiés s’ils étaient évalués. Toutefois dans les conditions actuelles de réalisation, cela n’apparaît pas praticable : animaux accessibles seulement pendant le travail, disponibilité des détenteurs et accessibilité des lieux de détention.

Les indicateurs évalués dans le protocole SEBWAT sont spécifiques des altérations du bien-être animal observées dans les pays pour lesquels ce protocole a été construit. Les équidés y sont majoritairement utilisés comme outils de travail et non de loisir et les moyens permettant d’assurer le bien-être peuvent y être limités. Au contraire, pour les deux autres protocoles, la liste des indicateurs a été établie à partir de tous les indicateurs validés dans la bibliographie, avec l’objectif d’avoir au moins un indicateur pour chaque critère. Cependant, un grand nombre d’indicateurs est commun aux trois protocoles (note d’état corporel, blessures, écoulements…). Mais leur mode d’évaluation est différent car pour le SEBWAT, les scores sont souvent plurinomiaux et les seuils révèlent « l’acceptation » d’un état de bien-être plus altéré. Par exemple pour les blessures un score de 0 pour le SEBWAT ou « satisfaisant » pour les deux autres protocoles est obtenu en cas de blessure superficielle ou guérie (alopécie) de plus de 4 cm2 pour le premier et de plus de 2 cm2 pour les deux autres.

Certains indicateurs ne sont présents que dans le SEBWAT et sont témoins d’états de mal-être sévères, voire de mauvais traitements : nombreux ectoparasites, destruction de la fourchette, mutilations diverses, lésions dues au marquage au fer, atteintes des membres dues aux entraves. Les indicateurs palpation du dos et couleur des muqueuses des gencives sont également spécifiques de ce protocole mais leur évaluation nécessite un certain savoir-faire.

En parallèle, certains indicateurs ne sont pas présents dans le SEBWAT, alors qu’ils y seraient pourtant pertinents du fait du contexte de l’évaluation. On peut citer le stress thermique, le rythme respiratoire, l’état du poil et l’absence de soif.

Enfin, le SEBWAT comporte très peu d’indicateurs permettant d’approcher l’état mental des animaux. Ces indicateurs sont relevés lors des tests de relation humain-animal et lors de l’observation de l’attitude générale de l’équidé pendant l’évaluation. Les indicateurs cités sont intéressants (apathie, indifférence, anxiété, peur, agressivité), car ils correspondent à trois des quatre comportements révélateurs de mal-être qui seront décrits ultérieurement dans la bibliographie. Mais, d’une part ces indicateurs sont relevés quand l’animal est tenu en main, ce qui témoigne plus de son ressenti vis-à-vis de l’humain que de son ressenti vis-à-vis de sa qualité de vie ; d’autre part, ils ne sont pas décrits et on peut, par exemple, confondre l’apathie ou l’indifférence avec le repos (Hausberger et al., 2020). Les stéréotypies ne sont pas recherchées mais le cheval devrait être dans son environnement de vie hors présence de l’humain. Enfin, même si le niveau de bien-être des animaux est plutôt bas, l’intégration d’indicateurs d’état émotionnel positif serait un complément intéressant.

Lors de la publication du protocole SEBWAT en 2010 (Sommerville et al., 2018), les auteurs n’ont pas mené d’études de validation spécifique. Cependant la grande majorité des indicateurs sera ultérieurement validée dans d’autres études. De plus, la description précise des scores et le bon entraînement des évaluateurs optimisent la variabilité des mesures.

La faisabilité supposée du protocole lors de sa publication est confirmée par les milliers d’évaluations effectuées. Enfin, ce protocole a montré son efficacité dans les régions où les actions menées à la suite de sa mise en œuvre ont conduit à une nette amélioration de l’état de bien-être des animaux six années plus tard (Sommerville et al., 2018).

3.2. Comparaison des protocoles AWIN Horse et CBE

Les protocoles AWIN Horse et CBE sont assez semblables puisque le second a été élaboré à partir du premier. Leur différence réside dans le fait que le protocole CBE a été conçu afin de compléter et ainsi améliorer l’évaluation des animaux en ajoutant ou en modifiant des indicateurs.

Construits sur le modèle du Welfare Quality®, les deux protocoles associent des indicateurs relevés sur le cheval et dans son environnement afin que chacun des 12 critères puisse être évalué par au moins un indicateur.

La validation des indicateurs communs aux deux protocoles est assez complète, même si pour AWIN Horse cela a été fait dans des études ultérieures à la publication du protocole. Leur description est précise.

La faisabilité est bonne pour les deux protocoles comme l’attestent, pour AWIN Horse son acceptation par toutes les parties prenantes (professionnels, vétérinaires…) (Dalla Costa et al., 2016a) et pour CBE le nombre significatif d’évaluations effectuées par des détenteurs à la suite de la publication de l’application mobile. Cette dernière a probablement favorisé l’appropriation du protocole par les détenteurs.

La mise en œuvre des protocoles a montré que l’évaluation de certains indicateurs était améliorable. Ce sont :

– les lésions des téguments : pour les alopécies, les scores apparaissent trop exigeants, puisqu’une seule alopécie de 2 cm2 rend l’indicateur « non satisfaisant ». Or, on peut se questionner sur une réelle atteinte du bien-être des animaux présentant ce type de lésion. Une amélioration consisterait à définir un nombre d’alopécies ou une surface totale minimale à considérer. Au contraire, le score ne semble pas suffisamment exigeant pour les blessures profondes car elles ne sont pas comptabilisées lorsqu’elles sont inférieures à 2 cm2 ou 4 cm de long. Or, une lésion ouverte pourrait véritablement altérer l’état de bien-être de l’individu concerné.

– les boiteries : l’évaluation est effectuée au pas et en ligne, ce qui ne permet de diagnostiquer que les boiteries graves. Un examen un peu plus approfondi détectant des boiteries sur plusieurs chevaux d’un même groupe pourrait être révélateur de pratiques inadaptées sur ces chevaux.

– les tests de relation humain-animal pour les chevaux en box. Il serait intéressant d’ajouter le test d’approche forcée susceptible de révéler plus de réactions défavorables que les deux autres tests (distance de fuite et approche active) (Czycholl et al., 2019).

Un des principaux objectifs du protocole CBE a été d’intégrer au protocole AWIN Horse des indicateurs permettant de mieux approcher l’état mental du cheval, comme suggéré par Hausberger et al. (2020). En effet, les seuls indicateurs s’y rapportant dans le protocole AWIN Horse sont les stéréotypies, le QBA et les tests d’approche humain-cheval. Or, des études ultérieures (Dany et al., 2017 ; Ruet et al., 2022) ont montré que les mesures de ces indicateurs étaient moins sensibles que celles obtenues avec d’autres méthodes d’évaluation et que d’autres indicateurs d’état émotionnel négatif étaient disponibles.

Ainsi, dans CBE, afin d’améliorer la détection des stéréotypies, les quatre comportements cités dans AWIN Horse (le tic à l’appui, le tic de l’ours, les mouvements répétitifs de la tête et la lignophagie), ont été complétés par une liste de comportements répétitifs anormaux tels que décrits dans la bibliographie. De plus, le temps prévu pour la détection des stéréotypies a été augmenté d’une minute à cinq minutes et se fait à l’aide de scans. Les trois autres types de comportements révélateurs de mal-être précédemment décrits (posture de retrait, posture d’alerte et agressivité) sont également recherchés selon la même méthode. Enfin, l’indicateur de position des oreilles quand le cheval mange du fourrage précédemment décrit dans la bibliographie (Lesimple et al., 2016) a été ajouté.

Toutefois, ces indicateurs nécessitent des études de validité, reproductibilité et répétabilité supplémentaires. Ils sont par ailleurs tous révélateurs d’états émotionnels négatifs et on ne peut que constater le manque d’indicateurs d’état émotionnel positif.

Un autre objectif important était d’ajouter ou de modifier des indicateurs de bientraitance relatifs aux besoins fondamentaux des chevaux (alimentation, hébergement, relations sociales), comme suggéré également par Hausberger et al. (2020). Ceci pourrait permettre de proposer des causes aux 20 % de chevaux exprimant des stéréotypies (Dalla Costa et al., 2017) ou aux 90 % de chevaux agressifs envers l’humain (Czycholl et al., 2019).

Enfin, dans le protocole CBE, certains indicateurs de AWIN Horse ont été modifiés ou supprimés afin d’améliorer la précision des mesures ou la faisabilité de l’évaluation.

Des réflexions sur l’évolution du protocole CBE sont en cours. Il faudrait pouvoir intégrer des indicateurs d’état émotionnel positif. La bibliographie propose des pistes comme les mimiques faciales des chevaux bénéficiant d’un pansage raisonné (Lansade et al., 2018) ou utilisant des brosses rotatives (Lansade et al., 2022). Toute la difficulté réside dans la validation de ces indicateurs dans un test simple et de courte durée.

Des réflexions sont également en cours pour intégrer à la représentation graphique des résultats ceux de populations de référence (chevaux en groupe ou en box individuel ou en système intermédiaire).

Conclusion

Les détenteurs et utilisateurs de chevaux disposent aujourd’hui d’outils permettant d’évaluer le bien-être des animaux, quelles que soient leurs conditions d’hébergement et d’utilisation.

Le premier (SEBWAT) est adapté aux animaux des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le niveau global de bien-être est plutôt faible. Il ne comporte que des indicateurs observés sur les animaux, dont peu d’indicateurs d’état mental. Des indicateurs de bientraitance pourraient permettre de proposer des causes aux altérations du bien-être observées. Il ne peut être réalisé que par des évaluateurs formés et entraînés. Les deux autres protocoles (AWIN Horse et CBE) sont adaptés aux chevaux des pays à revenu élevé et sont accessibles à tous les détenteurs. Ils comportent des indicateurs observés sur les animaux et dans leur environnement. Le premier a intégré quelques indicateurs d’état émotionnel négatif mais leur sensibilité nécessite d’être améliorée. De même, certains indicateurs de bientraitance nécessitent d’être améliorés ou ajoutés. Le second a intégré de nouveaux indicateurs d’état mental négatif et de bientraitance. Toutefois, ces deux protocoles pourraient être améliorés en adaptant certains des indicateurs et en intégrant des indicateurs d’état mental positif.

Remerciements

Nous remercions l’équipe équine de l’Unité expérimentale de physiologie animale de l’Orfrasière (https://doi.org/10.15454/1.5573896321728955E12) de l’INRAE de Nouzilly pour sa participation aux études et pour les soins donnés aux animaux ainsi que les responsables des nombreuses structures équestres nous ayant permis d’évaluer leurs chevaux.

Nous remercions également la direction de la Plateforme d’infectiologie expérimentale (https://doi.org/10.15454/1.5535888072272498e12) d'avoir accepté ce projet et, plus particulièrement, le personnel travaillant sur le plateau d’hématologie et biochimie clinique vétérinaire.

Ces travaux ont bénéficié du soutien financier du Conseil scientifique de l’IFCE, du FEADER et de la région PACA.

Contribution des auteurs

Christine Briant a rédigé les deux versions de l’article. Alice Ruet et Mickaël Riou ont contribué à la rédaction. Les trois auteurs ont contribué à la révision.

Annexes

Les annexes 1 à 4 synthétisent les indicateurs mesurés dans les protocoles SEBWAT, AWIN Horse et Cheval Bien-être. Elles sont présentées selon la trame du protocole Welfare Quality® pour chacun des quatre grands principes.

Pour SEBWAT, les scores des indicateurs sont évalués par des chiffres de 0 à 5.

Pour AWIN Horse et Cheval Bien-être, les scores sont évalués par des lettres : S : satisfaisant, I : intermédiaire, NS : non satisfaisant. Les scores NS ne sont pas décrits, sauf exception. Quand il y a deux scores (S et NS) NS est différent de S. Quand il y a trois scores (S, I et NS) NS est différent de S et de I.

Pour AWIN Horse, pour les chevaux en groupe, si aucune indication n’est donnée, l’indicateur est mesuré comme pour les chevaux en box individuel.

Annexe 4b : Principe du comportement approprié, critère état émotionnel positif.

Références

- Anses (2018). Avis de l'Anses relatif au « Bien-être animal : contexte, définition et évaluation ». Saisine no 2016-SA-0288. Consulté le 13/11/2023 sur https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2016SA0288.pdf

- AWIN (2015). AWIN welfare assessment protocol for horses. doi:10.13130/AWIN_HORSES_2015

- Baumgartner, M., Zeitler-Feicht, M. H., Wöhr, A. C., Wöhling, H., & Erhard, M. H. (2015). Lying behaviour of group-housed horses in different designed areas with rubber mats,shavings and sand bedding. Pferdeheilkunde, 31(3), 211-220. doi:10.21836/PEM20150302

- Briant, C. (2021). Protocole Cheval bien-être. STAL Revue des sciences et techniques de l’animal de laboratoire, 49, 29-37.

- Briant, B., & Lorcet, C. (2022). Évaluation du bien-être des équidés de l’unité expérimentale de l’INRAE Centre Val de Loire. Rapport présenté devant la Structure bien-être animal de l’Unité de Physiologie Animale de l’Orfrasière.

- Briant, C., Ruet, A., & Orszag, A. (2023). Cheval Bien-être, un nouveau protocole et une application pour évaluer le bien-être des chevaux. IFCE, Équipedia. https://equipedia.ifce.fr/sante-et-bien-etre-animal/bien-etre-et-comportement-animal/outils-devaluation/cheval-bien-etre-un-nouveau-protocole-et-une-application-pour-evaluer-le-bien-etre-des-chevaux

- Burn, C. C., Pritchard, J. C., & Whay, H. R. (2009). Observer reliability for working equine welfare assessment: problems with high prevalences of certain results. Animal Welfare, 18(2), 177-187. doi:10.1017/S0962728600000324

- Clegg, H. A., Buckley, P., Friend, M. A., & McGreevy, P. D. (2008). The ethological and physiological characteristics of cribbing and weaving horses. Applied Animal Behaviour Science, 109(1), 68-76. doi:10.1016/j.applanim.2007.02.001

- Czycholl, I., Klingbeil, P., & Krieter, J. (2019). Interobserver reliability of the animal welfare indicators welfare assessment protocol for horses. Journal of Equine Veterinary Science, 75, 112-121. doi:10.1016/j.jevs.2019.02.005

- Dai, F., Dalla Costa, E., Minero, M., & Briant, C. (2023). Does housing system affect horse welfare? The AWIN welfare assessment protocol applied to horses kept in an outdoor group-housing system: The ‘parcours’. Animal Welfare, 32, e22. doi:10.1017/awf.2023.9

- Dalla Costa, E., Minero, M., Lebelt, D., Stucke, D., Canali, E., & Leach, M.C. (2014a). Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a pain assessment tool in horses undergoing routine castration. PloS ONE, 9(3), e92281. doi:10.1371/journal.pone.0092281

- Dalla Costa, E., Murray, L., Dai, F., Canali, E., & Minero, M. (2014b). Equine on-farm welfare assessment: a review of animal-based indicators. Animal Welfare, 23(3), 323-341. doi:10.7120/09627286.23.3.323

- Dalla Costa, E., Dai, F., Lebelt, D., Scholz, P., Barbieri, S., Canali, E., Zanella A.J., & Minero, M. (2016a). Welfare assessment of horses: The AWIN approach. Animal Welfare, 25(4), 481-488. doi:10.7120/09627286.25.4.481

- Dalla Costa, E., Stucke, D., Dai, F., Minero, M., Leach, M. C., & Lebelt, D. (2016b). Using the horse grimace scale (HGS) to assess pain associated with acute laminitis in horses (Equus caballus). Animals, 6(8), 47. doi:10.3390/ani6080047

- Dalla Costa, E., Dai, F., Lebelt, D., Scholz, P., Barbieri, S., Canali, E., & Minero, M. (2017). Initial outcomes of a harmonized approach to collect welfare data in sport and leisure horses. Animal, 11(2), 254-260, doi:10.1017/S1751731116001452

- Dalla Costa, E., Pascuzzo, R., Leach, M. C., Dai, F., Lebelt, D., Vantini, S., & Minero, M. (2018). Can grimace scales estimate the pain status in horses and mice? A statistical approach to identify a classifier. PloS ONE, 13(8), e0200339. doi:10.1371/journal.pone.0200339

- Dany, P., Vidament, M., Yvon, J. M., Reigner, F., Barrière, P., Layne, A. L., … Briant, C. (2017). Protocole d’évaluation du bien-être chez le cheval AWIN Horse : Essai en conditions expérimentales et premières évaluations sur le terrain. Journée de la Recherche Équine, 43, 159-162. https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=21191

- EU platform on Animal Welfare. (2019). Guide to good animal welfare practice for the keeping, care, training and use of horses. Voluntary initiative group on equines under the EU Platform on Animal Welfare. https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/aw_platform_plat-conc_guide_equidae_en.pdf

- FAWC. (1992). Updates the five freedoms. The Veterinary Record, 17, 357.

- Foury, A., Mach, N., Ruet, A., Lansade, & Moisan M.-P. (2023). Transcriptomic signature related to poor welfare of sport horses. Comprehensive Psychoneuroendocrinology, 16, 100201. doi:10.1016/j.cpnec.2023.100201

- Fureix, C., Menguy, H., & Hausberger, M. (2010). Partners with bad temper: reject or cure? A study of chronic pain and aggression in horses. PloS ONE, 5(8), e12434. doi:10.1371/journal.pone.0012434

- Fureix, C., Jego, P., Henry, S., Lansade, L., & Hausberger, M. (2012). Towards an ethological animal model of depression? A study on horses. PloS ONE, 7(6), e39280. doi:10.1371/journal.pone.0039280

- Giles, S. L., Harris, P., Rands, S. A., & Nicol, C. J. (2020). Foraging efficiency, social status and body condition in group-living horses and ponies. PeerJ 8, e10305. doi:10.7717/peerj.10305

- Harris, P. A., Ellis, A. D., Fradinho, M. J., Jansson, A., Julliand, V., Luthersson, N., Santos, A.S., & Vervuert, I. (2017). Feeding conserved forage to horses: recent advances and recommendations. Animal, 11(6), 958-967. doi:10.1017/S1751731116002469

- Hausberger, M., Lerch, N., Guilbaud, E., Stomp, M., Grandgeorge, M., Henry, S., & Lesimple, C. (2020). On-farm welfare assessment of horses: The risks of putting the cart before the horse. Animals, 10(3), 371. doi:10.3390/ani10030371

- Humbel, M., Martin, N., Vandenheede, M., Cabaraux, J. F., & Briant, C. (2020). Bien-être équin, écuries actives et logements sur pistes. Journées sciences & innovations équines. https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=25667

- Lansade, L., Valenchon, M., Foury, A., Neveux, C., Cole, S. W., Layé, S… Moisan, M.-P. (2014). Behavioral and transcriptomic fingerprints of an enriched environment in horses (Equus caballus). PloS ONE, 9(12), e114384. doi:10.1371/journal.pone.0114384

- Lansade, L., Nowak, R., Lainé, A.-L., Leterrier, C., Bonneau, C., Parias, C., & Bertin, A. (2018). Facial expression and oxytocin as possible markers of positive emotions in horses. Scientific reports, 8(1), 14680. doi:10.1038/s41598-018-32993-z

- Lansade, L., Lemarchand, J., Reigner, F., Arnould, C., & Bertin, A. (2022). Automatic brushes induce positive emotions and foster positive social interactions in group-housed horses. Applied Animal Behaviour Science, 246, 105538. doi:10.1016/j.applanim.2021.105538

- Leleu, C., Lorcet, C., & Briant C (2022). Bien-être et fatigue aigüe du Trotteur à l’entrainement. Journées sciences & innovations équines. https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=26744

- Lesimple, C., (2020). Indicators of horse welfare: state-of-the-art. Animals, 10(2), 294. doi:10.3390/ani10020294

- Lesimple, C., Poissonnet, A., & Hausberger, M. (2016). How to keep your horse safe? An epidemiological study about management practices. Applied Animal Behaviour Science, 181, 105-114. doi:10.1016/j.applanim.2016.04.015

- Mach, N., Ruet, A., Clark, A., Bars-Cortina, D., Ramayo-Caldas, Y., Crisci, E., … Lansade, L. (2020). Priming for welfare: gut microbiota is associated with equitation conditions and behavior in horse athletes. Scientific Reports, 10, 8311. doi:10.1038/s41598-020-65444-9

- Meagher, R. K. (2009). Observer ratings: Validity and value as a tool for animal welfare research. Applied Animal Behaviour Science, 119(1-2), 1-14. doi:10.1016/j.applanim.2009.02.026

- Minero, M., Dalla Costa, E., Dai, F., Canali, E., Barbieri, S., Zanella, A., Pascuzzo, R., & Wemelsfelder, F. (2018). Using qualitative behaviour assessment (QBA) to explore the emotional state of horses and its association with human-animal relationship. Applied Animal Behaviour Science, 204, 53-59. doi:10.1016/j.applanim.2018.04.008

- Placci, M., Marliani, G., Sabioni, S., Gabai, G., Mondo, E., Borghetti, P., De Angelis, E., & Accorsi, P. A. (2020). Natural horse boarding vs traditional stable: A comparison of hormonal, hematological and immunological parameters. Journal of Applied Animal Welfare Science, 23(3), 366-377. doi:10.1080/10888705.2019.1663737

- Ruet, A., Arnould, C., Lemarchand, J., Parias, C., Mach, N., Moisan, M.-P., Foury, A., Briant, C., & Lansade, L. (2022). Horse welfare: A joint assessment of four categories of behavioural indicators using the AWIN protocol, scan sampling and surveys. Animal Welfare, 31(4), 455-466. doi:10.7120/09627286.31.3.008

- Sarrafchi, A., & Blokhuis, H. J. (2013). Equine stereotypic behaviors: Causation, occurrence, and prevention. Journal of Veterinary Behavior, 8(5), 386-394. doi:10.1016/j.jveb.2013.04.068

- Seabra, J. C., do Vale, M. M., Spercoski, K. M., Hess, T., de Moura, P. P. V., & Dittrich, J. R. (2023). Time-budget and welfare indicators of stabled horses in three different stall architectures: a cross-sectional study. Journal of Equine Veterinary Science, 131, 104936. doi:10.1016/j.jevs.2023.104936

- Sommerville, R., Brown, A. F., & Upjohn, M. (2018). A standardised equine-based welfare assessment tool used for six years in low and middle income countries. PloS ONE, 13(2), e0192354. doi:10.1371/journal.pone.0192354

- Stomp, M., Leroux, M., Cellier, M., Henry, S., Lemasson, A., & Hausberger, M. (2018). An unexpected acoustic indicator of positive emotions in horses. PloS ONE, 13(7), e0197898. doi:10.1371/journal.pone.0197898

- Veissier, I., Botreau, R., & Perny, P. (2010). Évaluation multicritère appliquée au bien-être des animaux en ferme ou à l’abattoir : difficultés et solutions du projet WQ®. INRA Productions Animales, 23(3), 269-284. doi:10.20870/productions-animales.2010.23.3.3308

- Wageningen UR. (Eds.). (2011). Welfare Monitoring System–Assessment protocol for horses, version 2.0. Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. https://edepot.wur.nl/238619

- Wemelsfelder, F. (2007). How animals communicate quality of life: the qualitative assessment of behaviour. Animal Welfare, 16(S1), 25-31. doi:10.1017/S0962728600031699

- Wickens, C. L., & Heleski, C. R. (2010). Crib-biting behavior in horses: A review. Applied Animal Behaviour Science, 128(1-4), 1-9. doi:10.1016/j.applanim.2010.07.002

- Yarnell, K., Hall, C., Royle, C., & Walker, S. L. (2015). Domesticated horses differ in their behavioural and physiological responses to isolated and group housing. Physiology & Behavior, 143, 51-57. doi:10.1016/j.physbeh.2015.02.040

- Young, T., Creighton, E., Smith, T., & Hosie, C. (2012). A novel scale of behavioural indicators of stress for use with domestic horses. Applied Animal Behaviour Science, 140(1-2), 33-43. doi:10.1016/j.applanim.2012.05.008

Résumé

Le bien-être des chevaux figure parmi les préoccupations de leurs détenteurs et utilisateurs. Optimiser le bien-être nécessite au préalable de pouvoir évaluer de façon objective l’état physique et mental des animaux à l’aide de protocoles validés, afin de pouvoir adapter les pratiques mises en œuvre. Cet article présente les trois principaux protocoles d’évaluation disponibles. Le premier (SEBWAT) est adapté aux animaux des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le niveau global de bien-être est plutôt faible. Il ne comporte que des indicateurs observés sur les animaux, dont peu d’indicateurs d’état mental et ne peut être réalisé que par des évaluateurs formés et entraînés. Les deux autres (AWIN Horse et Cheval Bien-être) sont plus adaptés aux chevaux des pays à revenu élevé et sont destinés à tous les détenteurs. Ils comportent des indicateurs observés sur les animaux et dans leur environnement. Le plus récent, le protocole Cheval Bien-être est en français et a intégré de nouveaux indicateurs d’état mental négatif. Ces deux protocoles pourraient être améliorés en adaptant certains des indicateurs et en intégrant des indicateurs d’état mental positif.

Pièces jointes

Pas de document complémentaire pour cet article##plugins.generic.statArticle.title##

Vues: 2520

Vues: 2520

Téléchargements

PDF: 345

PDF: 345

XML: 152

XML: 152