L’évolution de la consommation de produits animaux en France : de multiples enjeux

Chapeau

La consommation élevée de protéines animales en France est désormais au cœur des enjeux de la durabilité, confrontée à des recommandations publiques moins favorables, après avoir suivi lors des décennies passées une trajectoire croissante. Dans un contexte de durabilité et de saturation des besoins en protéines, et en particulier de source animale, les ménages sont amenés à réorienter leurs modes de consommation.

Introduction

La croissance de la consommation de produits animaux est supérieure au taux de croissance de la population (Steinfeld et al., 2006). Ces deux facteurs conjugués renouvellent le débat traditionnel sur la couverture des besoins nutritionnels de la population. La transition nutritionnelle, jusqu’ici consistant en la substitution de protéines végétales par les protéines animales, aborde une nouvelle étape. La production de viande est particulièrement concernée par ces tensions, la consommation des ressources végétales nécessaire à l’élevage se trouvant en concurrence avec celle de la population. En effet, selon la FAO, la production mondiale de protéines végétales avait atteint 555 millions de tonnes en 2013. 80 % ont été consacrées à l’alimentation animale pour produire 89 millions de tonnes de protéines animales.

Face à la moindre augmentation de la population dans les pays les plus développés et à la saturation de leurs besoins en protéines, la croissance de la demande de produits animaux est désormais tirée par la démographie, l’urbanisation et les changements de régime alimentaire dans les pays plus pauvres. En 2011, dans les pays de revenu bas et moyen, la consommation par tête de protéines animales représente moins de 40 % de celle des pays à haut revenu (FAO, 2017). L’élévation du niveau de vie permettant l’accès aux sources de protéines animales et l’occidentalisation des préférences constituent les leviers de la transition nutritionnelle. Les projections s’avèrent très contrastées selon les zones géographiques. En ce qui concerne la viande, les besoins futurs conduisent à un doublement de la consommation actuelle d’ici 2050, soit 200 millions de tonnes supplémentaires (FAO, 2009). Ils se répartissent entre l’Asie en premier lieu (46 %), la Chine seule ayant un poids supérieur (28 %) à l’Europe (20 %) et à l’Amérique du Nord (14 %). Le poids encore faible de l’Amérique du Sud (10 %), et de l’Afrique (5 %) montrent les enjeux du XXIème siècle et la pression qui s’exerce sur la répartition des ressources. Les enjeux environnementaux, nutritionnels et sociaux associés à cette forte croissance de la demande de protéines animales, sont de plus en plus présents dans le débat public, et ne peuvent désormais plus être ignorés par les consommateurs.

En ce qui concerne l’environnement, l’urgence de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) est relayée par la presse, qui diffuse les appels des scientifiques (IPCC, 2018 ; Ripple et al., 2017). Les institutions publiques ont depuis longtemps fixé des objectifs chiffrés en la matière, par exemple l’Union Européenne avec un objectif de réduction de 40 % des émissions en 2030 par rapport à 1990 (Commission Européenne, 2007). L’agriculture est un important émetteur de GES après l’énergie (I4CE, 2018). Les ordres de grandeur sont variables selon les méthodes d’estimation qui reposent sur de nombreuses hypothèses (Dumont et Dupraz, 2016 ; Rosner et al., 2016). Dans le cas français, la méthode d’inventaire de production, limitée aux portes de la ferme, attribue 17,1 % des émissions de GES à l’agriculture (hors énergie et hors changements d’utilisation des sols), plus que la moyenne européenne (10,1 %), en 2015 (Ministère de l’environnement, 2017). Au sein du secteur agricole, l’élevage et en particulier les ruminants sont les principaux émetteurs (Gerber et al., 2013 ; Wellesley et al., 2015). En ce qui concerne l’alimentation, à partir d’analyses de cycle de vie menées de la « fourche à la fourchette », de nombreuses études ont montré que les aliments de sources animales étaient liés à de plus fortes émissions que la plupart des aliments de source végétale (Briggs et al., 2013 ; Masset et al., 2014 dans le cas français). L’ADEME estime ainsi l’empreinte carbone d’un repas (en équivalent CO2 : CO2eq) avec de la viande de bœuf à 4,52 kg CO2eq, celle d’un repas avec de la viande de poulet à 1,11 kg CO2eq et celle d’un repas végétarien à 0,45 kg CO2eq (I4CE, 2018).

Du point de vue nutritionnel, la surconsommation de protéines est connue au niveau des pays développés et en particulier européens. Elle représente 150 % des apports recommandés, sur la base des bilans de la FAO (Aiking, 2014). Les protéines animales y sont prépondérantes. Au sein des pays européens, la France occupe la première place (avec la Finlande) par l’importance des protéines animales dans les apports totaux en protéines (67 %) (EFSA, 2011). Dans un contexte global de développement des pathologies liées à la nutrition, telles que les maladies cardiovasculaires ou l’obésité (WHO, 2009), les risques associés à une alimentation riche en viande rouge et charcuterie ont été l’objet d’études épidémiologiques (Friel et al., 2009 ; Godfray et al., 2018). Plusieurs organismes, et notamment le Fonds Mondial de Recherche sur le Cancer (WCRF, 2007) ont édité des recommandations fixant un seuil de consommation de viande rouge à 300 g par semaine dès 2007.

Enfin, les enjeux d’inégalités sociales accompagnent cette problématique, en raison de la grande disparité de consommation de produits animaux. La relation avec le niveau de revenu joue d’une part entre pays à l’échelle mondiale (Sans et Combris, 2015). Selon un modèle en U inversé, la consommation de viande s’infléchit à un niveau de revenu élevé (Vranken et al., 2014). Parallèlement, cette association avec le revenu est vraie également au sein des pays, entre populations plus ou moins favorisées. Cependant, dans un contexte de saturation des besoins protéiques et de préoccupations de santé et d’environnement, un autre type de transition nutritionnelle est à l’œuvre au sein de la plupart des sociétés développées, dont la France. L’inflexion de la consommation à un niveau de revenu élevé se traduit par un retournement de tendance, et la consommation de viande n’est plus le marqueur social traditionnel, liée positivement au statut social : elle marque le pas pour les populations les plus éduquées et est désormais plus importante, pour certaines catégories de produits, pour les populations de faible statut socioéconomique.

Cet article vise à inscrire la consommation française face à ces nouveaux enjeux. Une première partie présente les résultats des enquêtes actuelles de consommation de produits animaux à partir des données recueillies auprès des ménages, et propose un éclairage rétrospectif de l’évolution des sources de protéines sur quatre décennies. Une deuxième partie expose les objectifs publics de consommation, et suggère des pistes d’incitation à la réorientation de la consommation via des simulations de hausses de prix correspondant à l’incorporation du coût environnemental dont on examine les conséquences en termes de durabilité environnementale, nutritionnelle et d’équité.

1. L’évolution de la consommation de produits animaux

1.1. Appréhender la consommation de produits animaux

Les données de consommation peuvent provenir de plusieurs sources : bilans FAO ou relevés directs auprès des consommateurs, individus ou ménages. Chaque source possède ses limites (cf. encadré). Nous nous appuyons ici sur les données d’enquêtes directes. Concernant les produits animaux, elles permettent de mesurer les quantités consommées, ou les dépenses au sein de l’alimentation à domicile. En outre, la disponibilité de variables sociodémographiques dans les enquêtes rend possible l’étude des disparités sociales.

Encadré. Sources de données sur la consommation de produits animaux.

Les bilans alimentaires de la FAO : les disponibilités

Collectés au niveau national chaque année, ils donnent une photographie détaillée de l'approvisionnement alimentaire. Le bilan alimentaire fait apparaître, pour chaque produit (de base ou transformé), les sources d'approvisionnement et leur utilisation. On évalue l'approvisionnement disponible au cours d’une période en calculant la quantité totale de denrées alimentaires produites ou importées dans un pays, corrigée en fonction des variations de stocks au cours de cette période. Concernant l'utilisation, on distingue les quantités exportées, celles destinées à l'alimentation animale, utilisées comme semences ou transformées par l’industrie. L’utilisation tient compte également des pertes au cours du stockage et du transport. Les bilans fournissent la disponibilité pour la consommation d'un produit alimentaire donné par habitant, obtenue en divisant la quantité de ce produit par la population qui le consomme. Les données sur les disponibilités par habitant sont exprimées en volume. En appliquant les coefficients pertinents relatifs à la composition des aliments, pour tous les produits (de base ou transformés) les quantités consommées sont également exprimées en calories, protéines et lipides. La consommation estimée par la méthode des bilans concerne donc l'ensemble de la consommation des ménages ordinaires (à domicile et hors domicile) et la consommation des institutions (pensionnats, hôpitaux…). Les bilans alimentaires sont disponibles annuellement depuis 1961 pour 22 groupes de produits animaux.

L'enquête « Consommation Alimentaire » de l'INSEE : la consommation au domicile

Réalisée auprès des ménages chaque année de 1965 à 1983, sauf en 1975 en raison du recensement de la population et une année sur deux de 1985 à 1991, date de l'arrêt définitif de l'enquête. Il s’agit d’enquêtes représentatives de la population des ménages ordinaires résidents en France métropolitaine. Elles ont été réalisées selon la même méthodologie permettant de recueillir, outre les caractéristiques sociodémographiques des ménages, l'ensemble des approvisionnements en produits alimentaires pour le domicile, qu'ils proviennent d'un achat, d'un cadeau reçu, d'un prélèvement sur la production du ménage (autoconsommation) ou sur le stock du magasin (autofourniture). Ceux-ci sont consignés manuellement dans un carnet de compte pendant sept jours consécutifs et sont classés selon une nomenclature de 330 produits alimentaires dont 117 sont consacrés aux produits animaux (hors plats préparés).

L’enquête « Budget des Familles » (BDF) de l’INSEE : l’ensemble des dépenses de consommation

Couvrant l’ensemble du budget des ménages, cette enquête à peu près quinquennale recueille les dépenses depuis 1978-1979 et également les quantités alimentaires depuis 2005. La taille de l’échantillon représentatif est de l’ordre de 10 000 ménages. Le recueil est effectué par un carnet de compte. Les dépenses de consommation alimentaire sont enregistrées pendant 14 jours consécutifs jusqu’en 2006, puis sur 7 jours consécutifs en 2010-2011 par chaque membre du ménage.

Le panel de consommateurs KANTAR « Worldpanel » : les achats pour le domicile

Mis en place depuis la fin des années 1960, c’est un panel annuel qui porte sur les achats des ménages pour le domicile (l'autoconsommation et l'autofourniture ne sont pas prises en compte). Les méthodes d’échantillonnage et de recueil des données ont évolué, notamment en 1996 avec l’abandon des relevés d’achats manuels et le passage à la lecture optique à domicile pour les produits avec un code-barres. Les caractéristiques des produits sans codes-barres sont relevées à l’aide de codes spécifiques figurant dans un livret. Parallèlement à cette évolution, la taille des échantillons a augmenté permettant une amélioration de la représentativité de la population des ménages ordinaires résidents en France métropolitaine continentale, et dépasse actuellement 30 000 ménages. La nomenclature est caractérisée par un niveau de produits très désagrégé. En prenant l’exemple de la viande, on dispose des informations telles que l'animal, le type de préparation (à bouillir, braiser ou à rôtir, griller, poêler), le morceau (carré, côte, épaule, gigot…), le taux de matière grasse, le conditionnement…

L’enquête « Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires » (INCA) : l’ensemble des prises alimentaires

Réalisée par l’ANSES tous les sept ans : en 1998-1999, 2006-2007 et 2014-2015, la troisième édition de cette enquête (INCA3) a été menée sur un échantillon de 3 157 adultes de 18 à 79 ans et un échantillon d’enfants de 0 à 17 ans assurant la représentativité de l'ensemble des individus résidant en France métropolitaine continentale et vivant dans un ménage ordinaire. Cette enquête vise à connaître les consommations alimentaires individuelles effectives quels que soient les occasions et les lieux de consommation et à quantifier les apports nutritionnels correspondants. À la différence d’INCA2 basée sur un carnet de consommation de 7 jours consécutifs, l’enquête INCA3 repose sur 3 rappels de 24 h dans un souci d’harmonisation méthodologique avec les autres enquêtes européennes. Cette enquête génère des données de consommation sur 320 000 aliments regroupés selon une nomenclature de 44 postes dont 11 sont consacrés aux produits animaux.

L'enquête « Comportements et Consommations Alimentaires en France » (CCAF)

Réalisée par le CREDOC tous les trois ans de 2004 à 2016, la dernière édition de cette enquête a été menée durant 10 mois, d'octobre 2015 à juillet 2016 sur un échantillon représentatif de 1500 ménages domiciliés en France métropolitaine, 2 500 adultes de 20 ans et plus et 1 500 enfants et adolescents de 3 à 19 ans. Elle comporte deux volets complémentaires : un volet comportements et attitudes et un volet consommation. Elle repose sur un questionnaire de plus de 120 questions et un relevé quotidien des consommations individuelles pendant 7 jours consécutifs (carnet papier et outil en ligne). Elle enregistre 1 300 produits regroupés en 38 groupes alimentaires dont 10 sont consacrés aux produits animaux.

a. Les apports en produits animaux

Les enquêtes « Individuelles Nationales des Consommations Alimentaires » (INCA) sont la source la plus complète sur la consommation car elles couvrent l’ensemble des prises alimentaires (cf. encadré). L’enquête la plus récente réalisée en 2014-15 (INCA3) indique une grande hétérogénéité des taux de consommation et des quantités selon les produits considérés (tableau 1). En effet, on constate que pour certains produits, la majorité de la population n’est pas consommatrice sur les trois jours de relevés. Cela concerne le lait, les œufs et produits dérivés, les volailles, les abats, les produits de la mer et les plats préparés à base de viandes ou poissons. En termes de quantités, les produits animaux représentent 26,2 % des apports caloriques, soit une stabilisation de la contribution des protéines dans la dernière décennie par-rapport à la précédente enquête INCA2 (pour les adultes : 16,9 % en 2006-07 et 16,8 % en 2014-15).

b. Les produits animaux dans le budget alimentaire

Les enquêtes Budget des Familles, contrairement aux enquêtes INCA, enregistrent les dépenses alimentaires et les budgets des ménages (BDF, cf. encadré). Comparés aux apports caloriques, les produits animaux représentent une part importante du budget. Cette part atteignait en 2011 44,7 % du budget alloué à l'ensemble des produits alimentaires et boissons non alcoolisées par les ménages (Enquête Budget des Familles 2011, INSEE), (tableau 2. Coefficients budgétaires des produits animaux (enquête Budget des Familles 2011). (Source : INSEE, calcul des auteurs). https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015662?sommaire=2015691#titre-bloc-5,2014. Les viandes en constituent la part prédominante (51,9 %). Au sein de ce groupe, la consommation de charcuterie et abats (30,8 %), puis celle de bœuf (27,6 %) sont les plus importantes. Les produits de la mer sont devancés par les produits laitiers.

En revanche, ramené en termes de dépense par Unité de Consommation

Tableau 1. Taux de consommateurs, consommations journalières moyennes de produits animaux, contributions moyennes des groupes d’aliments aux apports en énergie (Apports Énergétiques Totaux) chez les adultes de 18 à 79 ans (INCA3, n = 2121, 2014-15) (Source : ANSES, 2017).

Taux de |

Consommation |

% Apports |

|

|---|---|---|---|

Produits laitiers |

|||

Laits |

43,7 |

172,3 |

1,5 |

Yaourts et fromages blancs |

68,6 |

111,8 |

3,1 |

Fromages |

80,4 |

38,5 |

4,8 |

Viandes |

|||

Œufs et plats à base d’œufs |

31,1 |

40,6 |

1,1 |

Viandes hors volailles |

68,3 |

69,2 |

4,2 |

Volailles |

49,1 |

52,9 |

2,2 |

Charcuterie |

66,9 |

40,9 |

3,3 |

Abats |

8,0 |

33,7 |

0,3 |

Produits de la mer |

|||

Poissons |

42,5 |

54,0 |

1,7 |

Crustacés et mollusques |

13,8 |

26,9 |

0,2 |

Matières grasses animales |

67,6 |

13,3 |

2,2 |

Plats préparés |

|||

À base de viandes |

19,5 |

74,1 |

1,0 |

À base de poissons |

13,7 |

67,9 |

0,6 |

Tableau 2. Coefficients budgétaires des produits animaux (enquête Budget des Familles 2011) (Source : INSEE, calcul des auteurs). https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015662?sommaire=2015691#titre-bloc-5,2014

Groupes de produits |

Ensemble |

1er Décile |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Tous produits animaux |

44,7 |

42,4 |

||||

Viande |

51,9 |

|

51,8 |

|||

Viande bovine fraîche ou surgelée |

27,6 |

28,3 |

||||

Viande porcine fraîche ou surgelée |

7,9 |

7,4 |

||||

Viande ovine ou caprine fraîche ou surgelée |

4,0 |

4,1 |

||||

Viande de volaille fraîche ou surgelée |

17,3 |

16,9 |

||||

Viande séchée salée ou fumée, charcuterie et abats |

30,8 |

31,1 |

||||

Conserve de viande, produit de transformation des viandes |

10,8 |

10,7 |

||||

Autres viandes fraîches ou surgelées (cheval, lapin, gibier) |

1,8 |

1,3 |

||||

Total viande |

100 |

100 |

||||

Poissons et fruits de mer |

15,7 |

|

12,7 |

|||

Poissons frais |

33,6 |

33,6 |

||||

Poissons surgelés ou congelés (hors poissons panés ou cuisinés) |

5,9 |

4,5 |

||||

Fruits de mer frais ou surgelés (y compris cuits, non compris cuisinés) |

22,5 |

18,1 |

||||

Poissons et fruits de mer salés, fumés, séchés et surgelés |

9,1 |

9,0 |

||||

Conserves de poisson et de fruits de mer et plats préparés |

28,7 |

35,5 |

||||

Total poissons et fruits de mer |

100 |

100 |

||||

Lait, fromages et œufs |

30,3 |

|

33,2 |

|||

Fromage et lait caillé |

45,0 |

42,4 |

||||

Œufs |

7,1 |

7,4 |

||||

Lait frais, condensé, en poudre |

13,9 |

17,2 |

||||

Yaourts et produits laitiers |

34,0 |

33,0 |

||||

Total lait, fromages, œufs |

100 |

100 |

||||

Beurre |

2,1 |

|

2,3 |

|||

Total produits animaux |

100 |

100 |

||||

Tous produits alimentaires et boissons non alcoolisées |

100 |

100 |

||||

c. Disparités socio-économiques de la consommation de produits animaux

À partir des données INCA, les quantités consommées illustrent les différences significatives

Les enjeux sociaux autour de la consommation de produits animaux ont longtemps été importants (Grignon, 1996) mais se transforment. La démocratisation récente de cette consommation constitue un trait marquant. En ce qui concerne la viande, les catégories sociales moins favorisées sont à l’heure actuelle les plus fortes consommatrices de certains produits carnés. Dans l’enquête INCA3, en 2014-15, le niveau d’éducation est discriminant sur la consommation de viande hors volailles. Un niveau d’éducation élevé est associé à une plus faible proportion de consommateurs de viande (65,1 % de consommateurs chez les Bac + 4, contre 72,1 % chez les Primaire/collège), et à des quantités consommées inférieures (37,1 g/jour, contre 52,8 g/jour). Dans l’enquête INCA2, réalisée en 2006-07 avec une méthodologie différente, on relevait des quantités supérieures

À partir des données BDF qui couvrent les achats pour la consommation au domicile, les travaux soulignent l’influence du niveau de revenu par Unité de Consommation (UC) du ménage, sa composition, l’âge du chef de ménage et le niveau d’éducation. Revenu et âge ont un effet positif sur les quantités achetées et les dépenses. En revanche l’effet de l’éducation est plus fluctuant selon les produits : il peut être négatif ou non significatif sur la viande, et également non significatif sur les fromages (Combris, 2003 ; Sans et al., 2015).

Cependant, les données BDF montrent que, si le montant en valeur absolue des dépenses suit l’élévation du niveau de vie, la structure des dépenses varie peu. Les 10 % de ménages les plus pauvres (1er décile de niveau de vie) ont une structure du budget similaire à l’ensemble de la population en ce qui concerne les viandes. En revanche, la part supérieure accordée aux produits laitiers est compensée par le poids moindre des produits de la mer (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015662?sommaire=2015691#titre-bloc-5,2014

Ces caractéristiques et disparités de la consommation sont à replacer dans l’évolution de la structure des achats lors des décennies précédentes. Un travail fin sur les achats pour le domicile éclaire les enjeux nutritionnels portés par le rôle des protéines dans l’alimentation.

1.2. Achats de produits animaux et apports en protéines : une analyse en longue période

Étudier l’évolution de longue période de la consommation nécessite des séries de données homogènes. Les bilans alimentaires de la FAO couvrent plusieurs décennies et ont donné lieu à des analyses agrégées (cf. chapitre 1 de Dumont et Dupraz, 2016). En revanche, des données continues de relevés de consommation n’existent pas à l’heure actuelle en France sur plus de 20 ans (cf. encadré). Un travail original a été mené pour harmoniser les deux principales sources de données d’achat (Enquêtes de Consommation Alimentaire de l’INSEE et Kantar Worldpanel, cf. encadré), et constituer des séries de 1969 à 2010 (Létoile et al., 2014). À partir des déclarations des ménages, on peut observer les évolutions de la consommation au domicile de différents produits animaux sur quatre décennies sur la base des moyennes/tête, puis calculer leur contenu nutritionnel grâce à la table de conversion CIQUAL. On mesure ainsi dans un premier temps l’évolution de la contribution des produits animaux au niveau moyen. Dans un second temps, les déviations des quantités/tête sont présentées d’une part selon le revenu, et d’autre part selon le niveau d’éducation.

a. Évolution de la contribution calorique des produits animaux

Globalement, les quantités achetées ont évolué fortement depuis plusieurs décennies, et ce pour l’ensemble des produits alimentaires (Nichèle et al., 2008). Parallèlement la ration calorique a elle-même évolué. Sur la période 1969-2010, elle est d’abord décroissante, puis une tendance à l’augmentation est observée à partir de 2003 (Caillavet et al., 2018). Afin de corriger l’évolution de la consommation des produits animaux de l’effet de la variation de la quantité globale de l’alimentation au domicile, les indicateurs nutritionnels ramènent les quantités à la ration standard de 2 000 kcal. On mesure ainsi la contribution des produits animaux à la ration calorique, indépendamment de la variation en quantité de cette ration.

D’une manière générale, depuis les années 2000 on assiste à la forte érosion de nombreux produits et à l’essor de nouvelles catégories. Au niveau des produits animaux, les évolutions sont synthétisées dans la figure 1 présentant les quantités achetées par tête par grand groupe de produits (exprimées en g pour 2 000 kcal achetées) : viande, poisson, œufs (A) ; charcuterie, plats préparés (B) ; lait (C) ; yaourts, fromage, desserts lactés (D) ; beurre, crème et margarine (E).

- Viandes

La principale contribution aux achats provient des viandes fraîches. Globalement, celles-ci ont fortement décru depuis 40 ans (de 106,8 à 76,4 g/2 000 kcal) (figure 1-A). Inversement, l’augmentation des achats de charcuterie (20,0-22,9 g/2 000 kcal) et l’apparition des plats préparés (0,5-47,3 g/2 000 kcal entre 1973 et 2010) sont observées (figure 1-B).

- Produits laitiers

Globalement on constate une croissance de cette catégorie sur la période. Relevées seulement à partir de 1976, les quantités achetées de lait entier ont très fortement décru (114,0-7,5 g/2 000 kcal), alors que celles de lait demi-écrémé et de lait écrémé ont augmenté (26,8-113,2 g/2 000 kcal) (figure 1-C). Tous les autres produits laitiers ont progressé. Les achats de fromage, et en particulier ceux de yaourts, ont progressé (29,2-53,7 g/2 000 kcal et 19,3-50,0 g/2 000 kcal, respectivement) (figure 1-D).

- Graisses animales

Dans un contexte global de diminution des achats de graisses (végétales et animales) depuis 1969, le beurre a fortement diminué (21,9-9,1 g/2 000 kcal), alors que pour la crème et la margarine la tendance est croissante (6,2-13,6 g/2 000 kcal) (figure 1-E).

Figure 1. Évolution des achats de produits animaux 1969-2010 (en g/2 000 kcal) (Sources : Enquêtes de consommation alimentaire de 1969 à 1991 et Kantar « Worldpanel » de 1989 à 2010 incluant des changements de méthodologies).

Chaque graphique utilise les deux sources de données. Chaque source de données et changement de méthodologie sont restés identifiables, d’où la représentation de plusieurs segments pour chaque groupe d’aliments considéré (pour les aspects techniques de convergence des séries, se reporter à Létoile et al., 2014).

Ainsi on observe un transfert des aliments entre produits bruts et transformés, qui est une tendance de fond visible sur l’ensemble de l’alimentation française (Caillavet et al., 2018) ainsi que dans les études concernant d’autres pays (sur le Canada Moubarac et al., 2014) ; (sur le Brésil Monteiro et al., 2013) ; (sur la Suède Juul et Hemmingsson, 2015). Cette tendance se traduit, en ce qui concerne les produits animaux, par des mouvements de substitution à l’intérieur de ces catégories (viandes fraîches vs charcuterie et plats préparés ; lait vs yaourts, fromage et desserts lactés, et ce y compris à des niveaux de désagrégation assez fins, comme le lait entier vs laits moins chargés en graisses. Le lait entier représentait la principale catégorie de lait acheté jusqu’en 1981 puis a été remplacé par les laits écrémé et demi-écrémé (passant de 58,6 % des achats en 1981 à 6,2 % en 2010).

Ces variations importantes dans la structure des achats de produits animaux ont affecté les apports en protéines sur la période. La contribution calorique des protéines dans l’alimentation au domicile a crû (passant de 13,6 à 15,7 %). En outre, au sein des protéines, la prédominance des protéines animales s’est renforcée (64,3 % en 1970 ; 67,6 % en 2010), soit un passage de 48 g à 53 g/2 000 kcal.

b. Apports en protéines : évolution des disparités socio-économiques

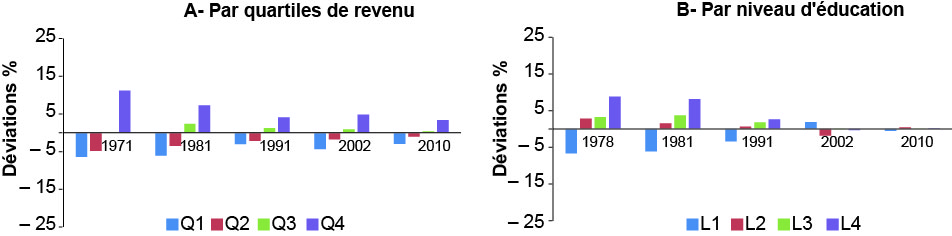

Pour appréhender les disparités, les déviations à la moyenne des quantités achetées ont été calculées d’une part selon le revenu du ménage, et d’autre part selon le niveau d’éducation de la personne de référence du ménage (Caillavet et al., 2017). Les disparités entre niveaux de revenu ou entre niveaux d’éducation sont ainsi observées sans prendre en compte les interactions entre ces 2 variables. L’évolution de long terme est appréhendée par les indicateurs suivants sur 4 décennies : la contribution des protéines à la ration calorique (figure 2) et la densité nutritionnelle en protéines animales (figure 3), soit la teneur en nutriments ramenée à la ration standard de 2 000 kcal/jour.

- Selon le revenu (1971-2010)

On trouve des disparités importantes selon le revenu. Il s’agit ici du revenu du ménage, corrigé par unité de consommation, pour permettre la comparaison entre ménages de composition familiale différente. Ces disparités concernent les apports en protéines, mais plus encore les apports en protéines animales. En 1971, les ménages les plus riches (quartile de revenu le plus élevé) sont au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la contribution des protéines totales (+ 11,2 %) mais cet écart est encore supérieur pour les protéines animales (+ 20,1 %), alors que les ménages les plus pauvres (quartile de revenu le plus faible) sont au-dessous de la moyenne pour la contribution des protéines (– 6,3 %) comme pour les protéines animales (– 12,2 %) (figure 2-A et figure 3-A).

Ces disparités s’amenuisent avec le temps, notamment pour les protéines totales (+ 3,3 % et – 2,9 %), mais on constate qu’elles demeurent pour les protéines animales en 2010 supérieures à la moyenne pour le quartile de revenu le plus élevé (+ 4,4 %) et inférieures à la moyenne pour le quartile de revenu le plus faible (– 4,1 %).

- Selon l’éducation (1978-2010)

Cette variable n’est disponible dans les séries qu’à partir de 1978. Il s’agit du niveau d’éducation de la personne de référence du ménage, découpé en plusieurs tranches : niveau primaire (école primaire, certificat d’études primaires) ; niveau d’études secondaires (collège, BEPC, BE, BEPS, CEP, CAP, BEP, lycée sans obtention du baccalauréat) ; niveau BAC (baccalauréat général, technique et professionnel, brevet supérieur, brevet de technicien, brevet de maîtrise) ; niveau d’études supérieur au BAC.

Les disparités observées en 1978 vont dans le même sens que selon la variable de revenu, avec une amplitude plus grande. Les ménages dans lequel le chef de famille est plus éduqué ont une contribution des protéines totales supérieure à la moyenne (+ 8,8 %) mais l’écart est plus marqué (+ 16,1 %) pour la densité nutritionnelle en protéines animales, alors que les ménages dans lequel le chef de famille est le moins éduqué sont en-dessous de la moyenne pour les protéines (– 6,6 %) et pour les protéines animales (– 11,5 %).(figure 2-B et figure 3-B). Cependant l’évolution temporelle se distingue complètement de celle selon le revenu, car on observe la disparition des écarts concernant les protéines, et on décèle même un renversement de tendance pour les protéines animales dans les séries récentes à partir de 2002 avec un écart inférieur à la moyenne pour les plus éduqués (– 2,9 %) et en 2010 (– 2,6 %), alors que pour les moins éduqués, on observe respectivement + 5,1 % et + 1,9 % par-rapport à la moyenne.

Figure 2. Déviations par rapport à la moyenne de la contribution des protéines aux apports énergétiques selon le revenu (A) et l’éducation (B).

Niveau de revenu : Q1 : 1er quartile de revenu familial par unité de consommation, Q2 : 2ème quartile, Q3 : 3ème quartile, Q4 : 4ème quartile.

Niveau d'éducation de la personne de référence du ménage : L1 : niveau primaire (école primaire, certificat d'étude primaire) ; L2 : niveau d'études secondaires (collège, BEPC, BE, BEPS, CEP, CAP BEP, lycée sans obtention du baccalauréat) ; L3 : niveau BAC (baccalauréat général, technique et professionnel, brevet supérieur, brevet de technicien, brevet de maîtrise) ; L4 : niveau d'étude supérieur au BA.

Exemple de lecture pour le 1er quartile de revenu en 1971 : la contribution des protéines aux apports énergétiques du 1er quartile de revenu est inférieure à la moyenne de 6 %.

Figure 3. Déviations par rapport à la moyenne de la densité nutritionnelle en protéines animales selon le revenu (A) et l’éducation (B). (Voir légende figure 2).

Les produits animaux ont été une source de différentiation sociale forte comme le montrent les écarts par niveau de revenu ou d’éducation. On assiste cependant à une certaine convergence des comportements de consommation au début du XXIème siècle. Ce résultat préfigure bien l’inversion de tendance qui s’exprime à l’heure actuelle par la moindre consommation des catégories les plus éduquées pour certains types de produits carnés.

2. Réorienter la consommation de produits animaux et les sources de protéines : perspectives

Les chiffres actuels montrent l’importance des produits animaux dans la consommation et l’évolution des apports en protéines sur les dernières décennies attestent la croissance continue des protéines animales. Cette évolution n’est favorable ni sur le plan nutritionnel au-delà d’un certain seuil, ni sur le plan environnemental. D’où la nécessité de modifier les comportements des consommateurs face à l’importance des enjeux. Outre l’éducation et la diffusion des recommandations nutritionnelles et environnementales, les recherches technologiques et la science des aliments s’orientent vers le développement de produits alimentaires avec des protéines de substitution. Enfin, les mesures budgétaires sont un moyen parmi d’autres pour privilégier des options durables. À l’instar d’autres secteurs, la réallocation du budget vers des régimes alimentaires plus vertueux peut être favorisée par des taxes carbone

Dans ce but, de nombreuses études scientifiques simulent l’impact de taxes sur l’alimentation pour répondre en particulier aux objectifs de consommation prônés par les recommandations nutritionnelles et/ou environnementales. Certains produits animaux sont particulièrement concernés par l’application d’une taxe carbone, visant à incorporer le coût environnemental de l’alimentation, dans la mesure où ils sont plus émetteurs de gaz à effet de serre que la moyenne (par exemple Wirsenius et al., 2011 ; Briggs et al., 2013 ; Sall et Gren, 2015 ; Caillavet et al., 2016 ; Chalmers et al., 2016 ; Bonnet et al., 2018 ; Caillavet et al., 2019). Ces travaux montrent des effets positifs de réduction des émissions environnementales. En revanche, la compatibilité avec les objectifs nutritionnels n’est pas toujours appréhendée ou obtenue. En effet, les produits carnés apportent aussi des nutriments intéressants (Tomé, 2009). Enfin, une hausse de prix affecte le budget alimentaire et ce, de manière plus forte pour les ménages les plus pauvres, puisque ceux-ci consacrent une part supérieure de leurs dépenses à l’alimentation. En outre, ils peuvent se montrer plus sensibles aux variations de prix (Green et al., 2013). Les effets négatifs de telles mesures sur le bien-être de ces consommateurs doivent donc être pris en compte.

Pour éclairer les interrelations entre ces différentes dimensions et la complexité des arbitrages, nous présentons ici une simulation de l’impact de hausses de prix sur différents groupes de produits animaux en utilisant des données françaises. Les conséquences sont estimées dans les trois domaines qui fondent la durabilité. L’environnement est appréhendé par les pollutions de l’air et de l’eau, la santé par l’adéquation aux recommandations nutritionnelles, le bien-être par la variation du pouvoir d’achat. En outre, les calculs sont menés pour différents niveaux de revenu familial et classes d’âge du chef de ménage. On sait en effet que l’incidence des pathologies liées à la nutrition est supérieure chez les populations plus défavorisées (Mackenbach et al., 2008).

2.1. Recommandations nutritionnelles et environnementales sur les produits animaux et les sources de protéines

La prise de conscience des instances publiques en France de ces grands enjeux s’est traduite par la diffusion d’objectifs pour la consommation, en particulier pour les produits animaux.

Les recommandations nutritionnelles font partie des politiques publiques depuis plusieurs décennies. Le Plan National Nutrition-Santé (PNNS), émanant du Ministère de la Santé et en vigueur depuis 2000, établit des objectifs chiffrés de consommation par grand groupe d’aliments. Ces repères sont les supports des messages qui sont déclinés dans différents supports de communication.

Il faut souligner que la dernière édition de ce programme comporte une révision à la baisse des objectifs de consommation de produits animaux. En effet le plan en cours (PNNS, 2017) (HCSP, 2017) inscrit dans ses choix d’« apporter une vigilance particulière à la convergence entre les dimensions nutritionnelles et environnementales de l’alimentation lors de l’établissement définitif des repères de consommation ». Pour les produits animaux et les légumineuses sources de protéines végétales, il s’agit des repères présentés dans le tableau 3. Pour la première fois par-rapport aux plans précédents apparaît une limitation pour la viande : un seuil maximal de 500 g/semaine par personne pour la viande hors volaille, et de 150 g/semaine pour la charcuterie. Par rapport aux standards internationaux, ces objectifs sont très en deçà de la limite fixée dès 2007 par le Fonds Mondial de Recherche sur le Cancer à 300 g/semaine par personne (poids cuit). Cela concerne les viandes de bœuf, mouton, chèvre, cheval.

Par ailleurs, le PNNS recommande désormais la consommation de deux produits laitiers par jour (vs trois dans les PNNS précédents). Enfin, il introduit pour la première fois un objectif de consommation de légumineuses sources de protéines végétales (au moins deux portions par semaine, soit 200 g).

Dans une optique environnementale, le Ministère de l’Environnement a fixé un objectif de réduction de la consommation de viande de 10 % à l’horizon 2030 (ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), 2014).

Tableau 3. Repères nutritionnels du PNNS, 2017 pour les produits d’origine animale et les sources de protéines (Source : HCSP, 2017).

Groupe alimentaire |

Repère principal |

Données complémentaires |

|---|---|---|

Produits laitiers : |

Deux produits laitiers par jour |

- Les tailles de portion recommandées |

Viande et volaille |

Limiter la consommation de |

- Pour les amateurs de viande « rouge »*, |

Poisson et |

Deux fois par semaine |

- Dont un poisson gras |

Charcuterie |

Limiter la consommation |

- Pour les amateurs, ne pas dépasser |

Matières grasses ajoutées |

- Éviter les consommations |

- Par rapport aux huiles pauvres en ALA |

Légumineuses |

Au moins deux fois par semaine |

Les légumineuses peuvent être |

* boeuf, porc, veau, mouton, chèvre, cheval, sanglier, biche

2.2. Le poids environnemental et nutritionnel des achats de produits animaux

Les quantités achetées issues des panels Kantar sont converties en équivalents nutritionnels par le biais de tables de conversion CIQUAL, et en potentiel d’émissions. Les achats des ménages ont ainsi pu être exprimés en poids selon divers indicateurs.

L’impact environnemental a été évalué selon 3 critères – émissions de GES et changement climatique (CO2eq), acidification de l’air (SO2eq) et eutrophisation (eqN). Les évaluations sont fondées sur une analyse de cycle de vie (Greenext, avec la méthodologie de Goedkoop et al., 2008)

Le contenu en caractéristiques nutritionnelles comprend notamment l’énergie (calories), les protéines animales, et un score d’adéquation à la recommandation nutritionnelle : le MAR (« Mean Adequacy Ratio »). Ce dernier indicateur est calculé pour une consommation normalisée de 2 000 kcal/jour, en utilisant 18 nutriments

En termes de dépenses pour l’alimentation au domicile, les produits animaux représentent une part budgétaire de 41,7 % pour 34,1 % des calories et 71,3 % des protéines. Le poids dans les émissions de GES et dans l’eutrophisation est proche (respectivement 40,6 et 40,5 %). En revanche la contribution des produits animaux à l’acidification atteint 68,5 % (

Tableau 4. Part représentée par les produits animaux dans l’alimentation à domicile : budget, indicateurs environnementaux et nutritionnels (Les dessert pouvant contenir des protéines animales ne sont pas inclus) (Source : Kantar, 1998-2010 ; Caillavet et al., 2016).

Catégories |

Part Budgétaire |

CO2eq |

SO2eq |

Neq |

Calories |

Protéines |

Protéines |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bœuf |

8,7 % |

21,6 % |

39,2 % |

16,0 % |

3,3 % |

13,5 % |

16,9 % |

Autres viandes fraiches |

5,9 % |

5,2 % |

9,8 % |

10,9 % |

3,6 % |

11,8 % |

15,5 % |

Charcuteries |

4,7 % |

4,5 % |

7,3 % |

8,4 % |

2,5 % |

5,9 % |

7,6 % |

Graisses d'origine |

2,7 % |

6,3 % |

9,9 % |

4,1 % |

7,1 % |

1,0 % |

1,4 % |

Fromage |

7,9 % |

0,8 % |

1,2 % |

0,4 % |

7,9 % |

15,6 % |

19,6 % |

Yaourt, autres |

6,2 % |

0,2 % |

0,2 % |

0,1 % |

8,5 % |

16,9 % |

22,1 % |

Poissons et produits |

5,6 % |

2,0 % |

0,9 % |

0,6 % |

1,2 % |

6,5 % |

8,6 % |

Total produits animaux |

41,7 % |

40,6 % |

68,5 % |

40,5 % |

34,1 % |

71,3 % |

91,7 % |

2.3. Effet d’une hausse des prix des produits animaux

Sous les hypothèses de la micro-économétrie de la demande (voir Deaton, 2016 pour une récente revue de cette littérature), un système de demande prenant en compte l’ensemble des achats pour l’alimentation au domicile est modélisé (Caillavet et al., 2016). Cette méthode permet de simuler les effets d’une variation de prix sur certains produits en tenant compte d’éventuels reports de consommation entre groupes, et notamment entre produits animaux et produits végétaux (Caillavet et al., 2016, 2019).

Plusieurs scénarios sont étudiés, faisant varier le principe de taxation selon que le taux de taxe est proportionnel ou non aux émissions de GES, ainsi que le périmètre des produits visés par la taxe. Les scénarios sont évalués au regard de la compatibilité des résultats environnementaux (réduction des émissions), nutritionnels (amélioration ou absence de dégradation de la qualité de l’alimentation globale) et de l’incidence sur le pouvoir d’achat et sur les inégalités sociales.

Une première approche simule une augmentation de 20 % du prix des aliments à base de produits animaux (scénarios 1A et 1B). Cette valeur, issue de la littérature nutritionnelle, a été montrée comme nécessaire pour obtenir des effets favorables sur la santé (Mytton et al., 2012).

Le scénario 1A privilégie les aspects environnementaux de la durabilité des aliments. Ainsi tous les produits à base de produits animaux sont concernés. L’augmentation concerne les viandes, les poissons, les graisses animales, les fromages et autres produits laitiers ainsi que les plats préparés.

Le scénario 1B tient également compte des aspects nutritionnels de ces produits et l’augmentation exclut poissons et les produits laitiers autres que les fromages, plus vertueux en termes nutritionnels, en particulier en ce qui concerne leur teneur en matières grasses.

Une deuxième approche simule les effets d’une taxe carbone sur l’alimentation (scénarios 2A et 2B), i.e. des taux de taxation proportionnels aux émissions de GES (en CO2eq), Caillavet et al., 2019. Le taux de taxe est obtenu sur la base des émissions de chaque catégorie de produits, et le coût du carbone retenu. Dans le cas français, il a été évalué par le rapport Quinet (2009) pour répondre aux objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 fixés par la Communauté Européenne. Deux scénarios visant les aliments sources de protéines comme levier d’action sont concernés : l’un de taxation pure, l’autre de taxation/subvention dans une optique de neutralité budgétaire du point de vue de l’État. Pour chacun de ces scénarios, on utilise deux coûts carbone (56 et 140 euros/tCO2eq) correspondant à des horizons temporels différents de réduction des GES. Les résultats d’une taxe de140€/t eqCO2 sont présentés dans la section suivante.

Le scénario 2A vise les mêmes catégories que le scénario 1A (viande de bœuf, autres viandes, charcuterie, fromage

Le scénario 2B redistribue le revenu généré par la taxation du scénario 2A par des subventions visant deux catégories de produits riches en protéines végétales. Ce choix est motivé par une double optique, nutritionnelle (compensation protéinique) et de bien-être du consommateur (compensation budgétaire). Cela induit une subvention de 14,9 % pour les fruits et légumes frais et 4,5 % pour les féculents (respectivement 15,3 % et 28,9 % des apports en protéines végétales).

2.3. Résultats : impacts environnementaux, nutritionnels et distributionnels

Les résultats mettent en évidence que, d’une manière générale, les consommateurs sont sensibles aux variations de prix des produits d'origine animale, et une augmentation de prix les inciterait à limiter la consommation de ces produits. Ces modifications des achats alimentaires influencent le niveau des émissions de GES mais aussi la teneur de l’alimentation en nutriments essentiels. L’adéquation aux recommandations nutritionnelles a été évaluée en fonction de la proximité ou de l’éloignement des comportements par rapport aux recommandations du PNNS pour juger des variations concomitantes de la qualité nutritionnelle. Les variations de la dépense alimentaire des ménages sont également mesurées.

Lorsque les prix de tous les produits à base de produits animaux enregistrent une hausse de 20 % (scénario 1A), on observe une réduction des émissions de CO2 de 7,5 %, soit 99 kg équivalent CO2 / an et par ménage (figure 4). Cette valeur est proche des émissions produites par un trajet de 700 km avec une berline de cylindrée moyenne. Les indicateurs relatifs à l’acidification de l'air (– 14,5 % pour SO2) et à l’eutrophisation (– 8,4 % pour N) diminuent également. Cependant, le score nutritionnel MAR s’en trouve dégradé. Lorsque les poissons et les produits laitiers autres que le fromage sont exclus de cette hausse des prix (scénario 1B), on constate, au contraire, que la qualité de l’alimentation s’améliore via le MAR tandis que l’impact environnemental des produits animaux est toujours à la baisse (– 7,0 % pour CO2, – 13,2 % pour SO2 et – 6,6 % pour N).

Avec une taxe carbone sur l’alimentation proportionnelle aux émissions (scénarios 2A et 2B), logiquement, nous confirmons les tendances des scénarios 1A et 1B. Néanmoins nous trouvons des effets moindres sur les réductions des émissions si la taxe porte uniquement sur les produits d’origine animale les plus émetteurs de GES (– 5,5 %, scénario 2A).

Si dans tous les scénarios l’alimentation pollue moins, dans deux situations la qualité nutritionnelle est dégradée (1A et 1B) mais peut être améliorée en excluant de la taxation les produits animaux les plus intéressants sur le plan nutritionnel (1B), ou en subventionnant les produits sources de protéines végétales (2B).

Figure 4. Impact de la hausse des prix des produits par scénario sur les indicateurs environnementaux, nutritionnels et le coût de l’alimentation (en % de variation par rapport à la situation initiale).

L’impact sur le pouvoir d’achat dépend notamment du nombre de catégories visées par la taxe. Au sein des scénarios de taxation à taux fixe, le scénario 1B limite la perte dans le budget alimentation à 4 %, soit l’équivalent de 61 euros/an et par ménage. C’est aussi l’ordre de grandeur de la taxe proportionnelle aux émissions (2A). Les résultats de nos simulations peuvent être mis en perspective avec une autre étude de simulation sur données françaises avec une approche méthodologique différente. Dans Bonnet et al. (2018), la compatibilité environnement/nutrition est évaluée positivement à travers les réductions d’émissions et les variations de quelques nutriments comme la diminution du cholestérol, et la perte de bien-être du consommateur est confirmée.

Enfin, les effets sur les inégalités peuvent être appréhendés à travers les effets d’âge et de revenu (scénarios 1A et 1B) et dans le scénario de taxation/subvention (2B).

Les effets d’âge et de revenu ont été étudiés dans le scénario à taux fixe ( Les mêmes indicateurs ont été calculés selon 4 classes de revenu et 4 classes d’âge de la personne de référence (Caillavet et al., 2016). Le tableau 5 présente les résultats de la classe la plus riche (Aisés) et de la plus pauvre (Modestes) pour les deux classes d’âge intermédiaires, les 31-45 et 46-60 ans, correspondant à l’essentiel de la population active. En ce qui concerne les effets d’âge, on observe pour les deux classes de revenu les mêmes tendances à la moindre réduction des émissions et à un gain supérieur de qualité nutritionnelle avec l’âge, accompagné d’une plus forte réduction des protéines animales. Ces résultats confirment les disparités de comportements alimentaires constatées dans l’étude INCA3.

Tableau 5. Effets d’une hausse de prix de 20 % dans différentes classes de revenu et d’âge dans le scénario 1B (en %).

Effets |

Classes de revenu* |

|||

|---|---|---|---|---|

Modestes |

Aisés |

|||

31-45 ans |

46-60 ans |

31-45 ans |

46-60 ans |

|

CO2 |

– 7,41 |

– 6,74 |

– 7,05 |

– 6,59 |

SO2 |

– 13,54 |

– 12,98 |

– 13,40 |

– 12,74 |

N |

– 6,85 |

– 6,30 |

– 6,87 |

– 6,41 |

« Mean Adequacy Ratio » |

+ 1,12 |

+ 1,14 |

+ 1,10 |

+ 1,12 |

Protéines |

– 7,30 |

– 7,79 |

– 8,23 |

– 8,79 |

Protéines animales |

– 8,36 |

– 9,16 |

– 9,70 |

– 10,47 |

Pouvoir d’achat alimentaire |

– 2,76 |

– 2,03 |

– 1,65 |

– 1,88 |

*Les classes de revenu sont définies par Kantar selon des critères de revenu et de composition familiale (Caillavet et al., 2016, Kantar « Worldpanel »).

En ce qui concerne les effets de revenu, on observe que la taxe à taux fixe est régressive dans la mesure où elle montre que cette taxe induit des pertes en pouvoir d’achat alimentaire plus élevées pour les ménages à faible revenu, en particulier ceux dont la personne de référence est âgée de 31 à 45 ans. On notera que la diminution des protéines animales est plus faible chez les ménages modestes. Ainsi les scénarios à taux fixes ne permettent pas d’obtenir une réelle réduction des inégalités nutritionnelles entre les ménages. Dans le cas des scénarios à taxation proportionnelle, ce n’est pas non plus le cas. Calculés à partir d’effets individuels, les résultats montrent que l’incidence de la taxation (en % par rapport au revenu) est plus forte pour les ménages les plus pauvres. Plus inattendu, si la subvention (scénario 2B) n’influence pas le budget alimentaire des ménages en moyenne, ce scénario met pourtant en évidence des effets indésirables pour les ménages les plus modestes avec une augmentation de la part de la dépense alimentaire par rapport à leur revenu, alors que cette part diminue pour les ménages les plus aisés. Ainsi, ce type d’instrument ne permet pas de neutraliser les effets régressifs d’une politique fiscale à revenu neutre sur l’alimentation. Cela suggère d’accompagner cette politique publique de mesures. Concrètement, des mesures ciblant les ménages défavorisés, par exemple par la distribution de coupons concernant les aliments sources de protéines végétales iraient dans le bon sens.

Au vu des enjeux actuels, l’incorporation des coûts environnementaux des aliments paraît un signal incontournable, et concerne les produits animaux en première ligne. Cependant, il est important de souligner que la réorganisation du budget alimentaire utilisant la taxation différenciée des aliments sources de protéines (subvention sur les aliments sources de protéines végétales vs taxes sur les aliments sources de protéines animales), est favorable pour la compatibilité environnement/nutrition, peut être menée à coût constant pour l’État, mais pénalise une partie des ménages. De ce fait, elle ne peut être conçue sans un rééquilibrage du budget pour les ménages défavorisés par des mesures ciblées, telles que des coupons fruits et légumes et légumineuses par exemple. Par ailleurs, elle doit être soutenue par des politiques d’information utilisant prioritairement l’éducation nutritionnelle à l’école, dès le processus de formation des préférences des consommateurs et dans un cadre non stigmatisant.

Les études simulant différentes politiques fiscales impactant directement les consommateurs supposent des structures de consommation et d’offre données. Or, les politiques d’offre, telles que la reformulation des produits, ont un rôle à jouer, dont les enjeux sont présentés en particulier dans Réquillart et Soler (2014). Par ailleurs, dans les évaluations françaises, l’alimentation hors domicile n’est pas prise en compte, ce qui entraîne une sous-estimation des effets et suggère que nos résultats représentent une borne inférieure des effets des politiques fiscales simulées. Enfin, les évaluations par analyse de cycle de vie de la consommation alimentaire sont en cours d’amélioration (ADEME, EcoInvent) et laissent entrevoir des gains de précision dans les travaux futurs.

Conclusion

La consommation de produits animaux en France est désormais au cœur des enjeux de la durabilité, après avoir suivi lors des décennies passées une trajectoire croissante. Désormais dans un contexte de saturation des besoins en protéines, et en particulier de source animale, les ménages sont amenés à réorienter leurs modes de consommation, comme les invitent les recommandations nutritionnelles et environnementales.

En particulier, les objectifs de durabilité peuvent inciter les gouvernements à susciter un changement d’environnement économique, en incorporant les externalités environnementales des produits animaux. La simulation de hausses de prix montre que de tels scénarios peuvent avoir des effets favorables au-delà de la réduction des émissions. Certes, la prise en compte des dimensions environnementales, nutritionnelles et sociales de la durabilité appelle à de nécessaires compromis, entre bénéfices environnementaux et qualité nutritionnelle, au prix d’un coût supplémentaire pour le consommateur. D’une manière générale, une politique fiscale permettrait d’atteindre simultanément des objectifs d’amélioration de l'environnement et de la nutrition, et constituerait un signal fort à l’attention des consommateurs pour les inciter à modifier leur régime alimentaire.

Cependant, en explorant sa dimension socioéconomique par une analyse détaillée en fonction du revenu et de l’âge, on montre les limites de telles politiques en termes d’équité sociale. Dans cette perspective, il paraît incontournable de compléter ces scénarios de taxation environnementale et nutritionnelle par des subventions ciblées à même de compenser la perte du pouvoir d’achat pour les ménages les plus pauvres, notamment en utilisant les recettes de la taxe. Par ailleurs, l’importance des enjeux incite à faire appel à un ensemble plus large de mesures, et l’impact de l’information, au vu des tendances favorables déjà enregistrées auprès des catégories les plus éduquées, ne saurait être négligé. Autant de réflexions à même d’éclairer les décideurs publics en matière d’alimentation durable.

Notes

- L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE), utilisée par l’INSEE, retient la pondération suivante : 1’Unité de Consommation (UC) pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

- À partir de tests de différence statistique menés sur les apports (INCA3 ; ANSES, 2017), ou de travaux de modélisation de la demande alimentaire réalisés sur les achats.

- Différences statistiquement significatives, ajustées sur l’âge et le sexe. La consommation de « viande » (hors volaille et abats) montre aussi des quantités supérieures mais le test n’est pas significatif.

- L’approche méthodologique présentée dans cet article se différencie des modèles d’équilibre général, développés notamment dans le secteur de l’énergie. Ceux-ci considèrent les interactions entre les différents secteurs en amont ainsi que les échanges internationaux mais ne peuvent tenir compte des effets individuels sur les ménages des politiques (Dumont et al., 2016).

- Ces données permettent de prendre en compte les différents stades de production dans l’évaluation de l’impact environnemental des aliments, afin d’évaluer les émissions « de la fourche à la fourchette ». Les données d’Agribalyse ne couvrent pas encore la partie « consommation » et s’arrêtent à la sortie de ferme, ne permettant pas de couvrir l’intégralité des aliments.

- Les nutriments pris en compte dans le calcul du MAR sont les suivants : protéines, fibres, retinol, beta-carotène, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, calcium, potassium, fer et magnésium.

- Le scénario 2A, contrairement au scénario 1A, ne concerne pas les plats préparés.

Références

- ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), 2014. Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030. Vers une évolution profonde des modes de production et de consommation. http://www.ademe.fr/alleger-lempreinte-environnementale-consommation-francais-2030-synthese

- Aiking H., 2014. Protein production: planet, profit, plus people? Am. J. Clin. Nutr., 100, 483S-489S.

- ANSES, 2017. INCA3 : Évolution des habitudes et modes de consommation, de nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire et de nutrition. https://www.anses.fr/fr/content/inca-3-evolution-des-habitudes-et-modes-de-consommation-de-nouveaux-enjeux-en-mati %C3 %A8re-de

- Bonnet C., Bouamra-Mechemache Z., Corre T., 2018. An environmental tax towards more sustainable food: empirical evidence of the consumption of animal products in France. Ecol. Econ., 147, 48-61.

- Briggs A.D.M., Kehlbacher A., Tiffin R., Garnett T., Rayner M., Scarborough P., 2013. Assessing the impact on chronic disease of incorporating the societal cost of greenhouse gases into the price of food: an econometric and comparative risk assessment modelling study. BMJ open, 3: e003543.

- Caillavet F., Fadhuile A., Nichèle V., 2016. Taxing animal-based foods for sustainability: environmental, nutritional and social perspectives in France. Eur. Rev. Agric. Econ., 43, 537-560.

- Caillavet F., Darmon N., Létoile F., Nichèle V., 2017. Socioeconomic disparities and nutritional quality of food purchases in France: 1971-2010. Poster IUNS 21st ICN, Buenos Aires, Argentine, 15-20 october 2017.

- Caillavet F., Darmon N., Létoile F., Nichèle V., 2018. Is nutritional quality of food-at-home purchases improving? 1969–2010: 40 years of household consumption surveys in France. Eur. J. Clin. Nutr., 72, 220-227.

- Caillavet F., Fadhuile A., Nichèle V., 2019. Assessing the distributional effects of carbon taxes on food: Inequalities and nutritional insights. Ecol. Econ., 163, 20-31.

- Chalmers N.G., Revoredo-Giha C., Shackley S., 2016. Socioeconomic effects of reducing household carbon footprints through meat consumption taxes. J. Food Products Marketing, 22, 258-277. https://doi.org/10.1080/10454446.2015.1048024

- CIQUAL. Tables de composition nutritionnelle des aliments. https://ciqual.anses.fr/

- Combris P., 2003. Cinquante ans de consommation de viande et de produits laitiers. INRA Renc. Rech. Rum. http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Cinquante-ans-de-consommation-de-viande-et-de-produits-laitiers-en-France

- Commission Européenne, 2007. Limiting global climate change to 2 degrees Celsius. The way ahead for 2020 and beyond. Brussels, 10.1.2007. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:EN:PDF

- Deaton A., 2016. Measuring and understanding behavior, welfare, and poverty. American Econ. Rev., 106, 1221-1243.

- Dumont B., Dupraz P., Aubin J., Batka M., Beldame D., Boixadera J., Bousquet-Melou A., Benoit M., Bouamra-Mechemache Z., Chatellier V., Corson M., Delaby L., Delfosse C., Donnars C., Dourmad J.Y., Duru M., Edouard N., Fourat E., Frappier L., Friant-Perrot M., Gaigné C., Girard A., Guichet J.L., Haddad N., Havlik P., Hercule J., Hostiou N., Huguenin-Elie O., Klumpp K., Langlais A., Lemauviel-Lavenant S., Le Perchec S., Lepiller O., Letort E., Levert F., Martin, B., Méda B., Mognard E.L., Mougin C., Ortiz C., Piet L., Pineau T., Ryschawy J., Sabatier R., Turolla S., Veissier I., Verrier E., Vollet D., van der Werf H., Wilfart A., 2016. Expertise scientifique collective : Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe. Rapport Inra, France, 1032p.

- EFSA, 2011. Comprehensive European Food Consumption Database.

- FAO, 2009. How to Feed the World in 2050. Rome, Italy.

- FAO, 2017. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome, Italy.

- Friel S., Dangour A.D. Garnett T., Lock K., Chalabi Z., Butler A., Butler C.D., Waage J., Mc Michael A.J., 2009. Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: food and agriculture. The Lancet, 374, 2016-2025.

- Gerber P.J., Steinfeld H., Henderson B., Mottet A., Opio C., Dijkman J., Falcucci A., Tempio G., 2013. Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities. Rome, Italy: Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

- Godfray H.C.J., Aveyard P., Garnett T., Hall J.W. Key T.J., Lorimer J., Pierrehumbert R.T., Scarborough P., Springmann M., Jebb S.A., 2018. Meat consumption, health and the environment. Science, 361, 243.

- Goedkoop M., Heijung R., Huijbregt M., De Schryver A. Struijs J., van Zelm R., 2008. Recipe 2008. A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at midpoint and the endpoint level 1. http://www.lcia-recipe.net.

- Green R., Cornelsen L., Dangour A.D., Turner R., Shankar B., Mazzocchi M., Smith R.D., 2013.The effect of rising food prices on food consumption: systematic review with meta-regression. Br. Med. J., 346, f3703.

- Grignon C., 1996. Évolution de la consommation de viande en France depuis 30 ans. In « Devenons-nous végétariens ? Opinions, croyances et consommation ». Rencontres du Bellay, OCHA, 7, 40-43.

- HCSP, 2017. (Haut Conseil de la Santé Publique). Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les adultes du futur PNNS 2017-2021. https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil

- I4CE, 2018. Key figures on climate: France, Europe and Worldwide. SDES, Ministry for an ecological and solidary Transition. https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2017/11/Datalab-Climate-EN.pdf

- IPCC, 2018. Global warming of 1.5. https://www.ipcc.ch/sr15/

- Juul F., Hemmingsson E., 2015. Trends in consumption of ultra-processed foods and obesity in Sweden between 1960 and 2010. Publ. Health. Nutr., https://doi.org/10.1017/ S1368980015000506.

- Laisney C., 2013. Les différences sociales en matière d’alimentation. Agreste n°64. Centre d’études et de prospective, MAAF.

- Létoile F., Caillavet F., Darmon N., Nichèle V., 2014. La consommation d'aliments et de nutriments en France. Évolution 1969-2010 et déterminants socio-économiques des comportements. Document de travail ALISS.

- Mackenbach J.P., Stirbu I., Roskam A.J.R., Schaap M.M., Menvielle G., Leinsalu M., Kunst, A.E., 2008. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. New England J. Med., 358, 2468-2481.

- Madden J.P., Goodman S.J., Guthrie H.A., 1976. Validity of the 24-hr. recall. Analysis of data obtained from elderly subjects. J. Am. Diet. Assoc., 68, 143-147.

- Masset G., Soler L.G., Vieux F., Darmon N., 2014. Identifying sustainable foods: relationship between environmental impact, nutritional quality and prices of foods representative of the French diet. J. Academy Nutr. Diet., 114, 862-869.

- Monteiro C.A., Moubarac J.C., Cannon G., Ng S.W., Popkin B.M., 2013. Ultra-processed products are becoming dominant in the global food system. Obes. Rev., 14, 21-28.

- Moubarac J.C., Batal M., Martins A.P., Claro R., Levy R.B., Cannon G.B., 2014 Processed and ultra-processed food products: consumption trends in Canada from 1938 to 2011. Can. J. Diet. Pract. Res., 75, 15-21.

- Mytton O.T., Clarke D., RaynerM., 2012. Taxing unhealthy food and drinks to improve health. Br. Med. J., 344, e2931.

- Nichèle V., Andrieu E., Boizot-Szantai C., Caillavet F., Darmon N., 2008. L'évolution des achats alimentaires : 30 ans d'enquêtes auprès des ménages en France. Cah. Nutr. Diét., 43,123-130.

- PNNS, 2017. Plan National Nutrition Santé 2017-2021. https://quoidansmonassiette.fr/pnns-2017-2021-revision-des-reperes-nutritionnels-pour-les-adultes/

- Quinet A., 2009. La valeur tutélaire du carbone. Rapports et Documents n°16. La documentation Française.

- Réquillart V., Soler L.G., 2014. Is the reduction of chronic diseases related to food consumption in the hands of the food industry?, Eur. Rev. Agricult. Econ., 41, 375–403, https://doi.org/10.1093/erae/jbu010

- Ripple W.J., Wolf C., Newsome T.M., Galetti M., Alamgir M., Crist E., Mahmoud I.M., Laurance W.F., Coudrain A., Catry T., Durieux L., Meyer J., 2017. World scientists’ warning to humanity: A second notice, BioScience, Oxford University Press (OUP), 67, 1026-1028.

- Rosner P.M., Hocquette J.F., Peyraud J.L., 2016. Peut-on encore légitimement manger de la viande aujourd’hui ? Viandes et Produits Carnés, 32, 2-5.

- Sall S., Gren I.M., 2015. Effects of an environmental tax on meat and dairy consumption in Sweden. Food Policy, 55, 41-53. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.05.008

- Sans P., Combris P., 2015. World meat consumption patterns: an overview of the last fifty years (1961-2011). Meat Sci., 109, 106-111.

- Sans P., de Fontguyon G., 2008. Consommation de viande de ruminants en France : une analyse des évolutions à partir de l’enquête « budget des familles » (1995-2005). Renc. Rech. Rum., 15, 235-238. http://www.journees3r.fr/spip.php?article2668

- Sans P., Nichèle V., 2015. La dépense des ménages en produits carnés : une analyse à partir des enquêtes « Budget de Famille » (2000-2010). Renc. Rech. Rum., 22. http://www.journees3r.fr/spip.php?article4029

- Steinfeld H., Gerber P.J., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., de Haan C., 2006. Livestock’s long shadow – Environmental issues and options, FAO, Rome, Italy.

- Tomé D., 2009. Besoins en protéines et en acides aminés et qualité des protéines alimentaires, Cholédoc, Centre de recherche et d'information nutritionnelles n° 111, janvier-février.

- Vranken L., Avermaete T., Petalios D., Mathijs E., 2014. Curbing global meat consumption: emerging evidence of a second nutrition transition. Environ. Sci. Policy, 39, 95-106.

- WCRF, 2007. (World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research). Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective (517p.). Washington, DC: American Institute for Cancer Research.

- Wellesley L., Harper C., Froggatt A., 2015. Changing climate, changing diets. Chatham House Report.

- WHO, 2009. (World Health Organization). Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva. 62p. https://apps.who.int/iris/handle/10665/44203

- Wirsenius S., Hedenus F., Mohlin K., 2011. Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects. Climatic Change, 108,159-184.

- CAILLAVET F., FADHUILE A., NICHÈLE V., 2019. L’évolution de la consommation de produits animaux en France : de multiples enjeux. In : Numéro spécial, De grands défis et des solutions pour un élevage durable. Baumont R. (Éd). INRA Prod. Anim., 131-145.

Résumé

La consommation de produits animaux est un enjeu crucial de la sécurité alimentaire mondiale. La consommation élevée de protéines animales en France est désormais au cœur des enjeux de la durabilité, confrontée à des recommandations publiques moins favorables, après avoir suivi lors des décennies passées une trajectoire croissante. Cependant de profonds changements ont eu lieu derrière cette évolution, aussi bien entre grandes catégories d’aliments qu’en leur sein, comme le montre l’analyse des données d’achat sur quatre décennies. Désormais dans un contexte de saturation des besoins en protéines, et en particulier d’origine animale, les ménages sont amenés à réorienter leurs modes de consommation. Des pistes d’incitation sont proposées via des simulations de hausses de prix dont on examine les conséquences en termes de durabilité, au niveau de la réduction des émissions environnementales, de la qualité nutritionnelle de l’alimentation, et des inégalités sociales. La combinaison de ces trois dimensions permet d’éclairer le débat sur la mise en place de politiques publiques durables.

Pièces jointes

Pas de document complémentaire pour cet article##plugins.generic.statArticle.title##

Vues: 13891

Vues: 13891

Téléchargements

PDF: 1813

PDF: 1813

XML: 165

XML: 165